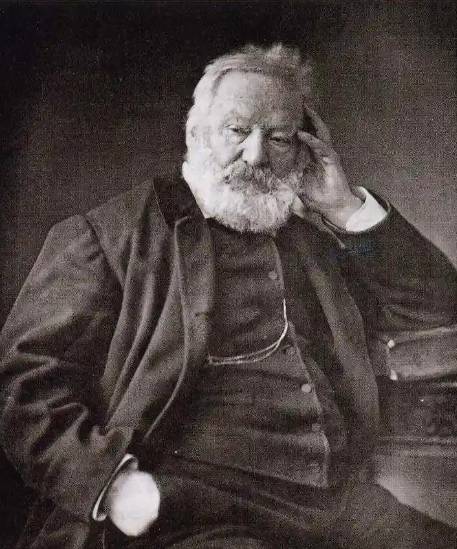

维克多·雨果,这位被誉为“法兰西的莎士比亚”的文学巨匠,虽一生未曾踏足中国土地,却与东方文明结下了跨越时空的深厚情谊。从圆明园的悲歌到私人收藏的痴迷,从艺术创作的灵感汲取到生活空间的东方化改造,雨果用文字、画笔与器物,构建了一座连接法兰西与中华文明的精神桥梁。

一、圆明园的悲歌:以文明之名谴责野蛮

1861年,英法联军火烧圆明园的暴行震惊世界。当巴特勒上尉试图以炫耀战功的信件寻求雨果支持时,这位法国文豪却以《致巴特勒上尉的信》回击,将联军称为“两个强盗”,并痛斥其“将欧洲文明以劫掠方式传入中国”的荒谬逻辑。信中,雨果以诗意的语言盛赞圆明园:“这是某种令人惊骇而不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。”这番论述不仅将圆明园提升为人类共同的文化遗产,更以超越国界的文明视角,将中国悲剧置于全球道德审判的坐标系中。

雨果的愤怒源于对文明本质的坚守。他曾在《见闻录》中写道:“欧洲正在砸碎中国。这个可怜的大花瓶,早已是满身裂痕了。”这种对暴力摧毁文明的控诉,与其在《悲惨世界》中对人性光辉的讴歌一脉相承。当法国军队以“文明传播者”自居时,雨果却以笔为剑,揭露了殖民主义掩盖下的野蛮本质。

二、私人收藏的痴迷:器物中的东方美学

雨果对中国艺术的热爱,渗透于其生活的每个细节。流亡根西岛期间,他亲自设计“高城居”与“高城仙境”两处居所,将中国瓷器、漆木家具、宫灯与竹帘融入空间美学。其情人朱丽叶·德鲁埃的“中国客厅”中,37件烙画与彩绘漆板均由雨果绘制图案后交工匠雕刻,其中《杂技少年》的阴影巧妙构成“V.H.”(维克多·雨果首字母),成为跨文化对话的隐喻。

雨果的收藏癖好近乎狂热。他曾在手记中记载:“买下了一大批中国的丝织品,卖主是个参加远征军的英国军官,东西是他从中国皇帝的圆明园里抢来的。”这些来自圆明园的战利品,既是他谴责侵略的物证,也折射出其对东方工艺的迷恋。更令人惊叹的是,他尝试以中国水墨技法创作《苏珊娜》等画作,虽未受过专业训练,却以泼墨与留白展现东方艺术的意境,这种跨文化的艺术实验,使其作品被评论家誉为“具有中国诗歌般的韵律”。

三、文字与想象的跨越:未完成的东方叙事

雨果对中国文化的想象,早于直接接触。9岁时,他在西班牙见到中国花瓶,便在回忆录中写道:“那两个巨大、精美的器物,仿佛承载着另一个世界的秘密。”这种早期震撼,催生了其创作中频繁出现的东方元素。在《东方集》中,他以“龙与太阳神”比喻中希文明的两极;在《莎士比亚论》中,他断言“中国与希腊代表人类趣味的最高境界”。

尽管未能亲历中国,雨果却通过文字构建了一个理想化的东方图景。他写过题为《中国花瓶》的诗歌,副题为“赠给中国姑娘易杭彩”,虽无法考证这位姑娘的真实身份,但诗中“青花瓷上绽放的莲花”等意象,揭示了雨果对东方女性与器物美学的浪漫化投射。这种想象并非猎奇,而是源于对异质文明的好奇与尊重——正如他在《九三年》中所言:“在绝对正确的革命之上,还有一个绝对正确的人道主义。”

四、历史回响:跨越时空的文明对话

雨果的中国情结,在后世引发持续回响。1902年,巴黎市政府将孚日广场公寓改造为雨果故居博物馆,其“中国客厅”的复原陈列成为跨文化交流的象征。2019年,上海明珠美术馆与巴黎博物馆联盟联合举办“维克多·雨果:天才的内心”展览,首次系统呈现雨果的“中国收藏”与东方主题创作。展览中,360度全景影像还原的“高城居”与《杂技少年》烙画,让观众得以窥见这位文豪如何通过器物与艺术,实现与东方文明的精神对话。

更耐人寻味的是,雨果对中国文化的热爱,与其人道主义立场形成深刻互文。他谴责圆明园劫掠,不仅因文物价值,更因暴力摧毁文明的行为违背人类共同价值;他痴迷中国艺术,不仅因美学吸引力,更因东方哲学中“和而不同”的理念,与其追求的“世界大同”愿景暗合。这种超越民族主义的文明观,使雨果的中国情结超越个人趣味,成为19世纪欧洲知识分子精神史的重要注脚。