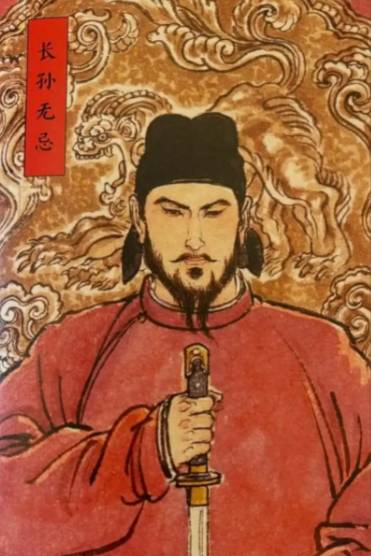

作为唐朝开国元勋、凌烟阁二十四功臣之首,长孙无忌的结局堪称中国历史上最惨烈的权臣悲剧之一。显庆四年(659年),这位唐高宗李治的亲舅舅、贞观朝首席宰相,因“谋反”罪名被削爵流放黔州,最终被迫自缢,家族财产被抄没,近支亲属流放岭南为奴。这场权力清洗的背后,是皇权与外戚、门阀与寒门、传统与变革的三重博弈,其结局早已埋下多重伏笔。

一、权力顶峰的隐忧:外戚专政与皇权制衡的矛盾

长孙无忌的崛起始于玄武门之变。作为李世民的布衣之交兼郎舅,他不仅是政变核心策划者,更在贞观朝长期担任尚书右仆射、司空等要职,凌烟阁功臣排名第一。李世民临终前,将其与褚遂良列为顾命大臣,甚至叮嘱褚遂良“勿令谗毁之徒损害无忌”,足见对其信任之深。

然而,这种信任在李治即位后逐渐异化为权力垄断。永徽年间,长孙无忌以“国舅兼宰相”身份实际掌控朝政,《资治通鉴》记载“上每视朝,无忌及遂良更执政事”,形成“辅政”变“摄政”的局面。作为关陇贵族集团领袖,他通过联姻网络构建起盘根错节的势力:妹妹是文德皇后,外甥包括李治、李承乾、李泰,女儿嫁给长孙诠(驸马都尉),甚至通过审理房遗爱案排除异己,将江夏王李道宗、驸马执失思力等政敌流放岭南。

这种权力格局严重威胁皇权集中。李治虽表面尊崇舅舅,但内心早已不满。当长孙无忌借房遗爱案诬杀吴王李恪时,李恪临刑前诅咒“长孙无忌窃弄威权,陷害良善,祖宗有灵,必让其宗族覆灭”,折射出皇室对长孙氏的警惕。

二、废王立武:权力洗牌的导火索

永徽六年(655年)的“废王立武”事件,成为长孙无忌命运的转折点。王皇后出身太原王氏(山东士族),背后站着长孙无忌、褚遂良等关陇集团;而武则天出身庶族,其父武士彟为商人,被旧贵族视为“寒门”。当李治提出废后时,长孙无忌以“武氏出身低微且曾为太宗才人”为由坚决反对,甚至联合百官施压。

这一举动彻底激怒了李治与武则天。对李治而言,废后不仅是个人情感问题,更是打破外戚与门阀掣肘、实现集权的契机;对武则天而言,长孙无忌是她通往权力顶峰的最大障碍。双方迅速形成政治同盟:李治拉拢三朝元老李勣(徐世勣),后者一句“此陛下家事,何必问外人”为皇权背书;武则天则联合寒门官员李义府、许敬宗,通过构陷长孙无忌谋反来清除异己。

三、谋反案:政治构陷与权力清算

显庆四年(659年),许敬宗诬告长孙无忌与监察御史李巢勾结谋反。这场“谋反”本质上是政治构陷,但李治的处理方式耐人寻味:他虽“流涕”表示不信,却在许敬宗以汉文帝杀舅薄昭为例劝说后,迅速下令削爵流放。更蹊跷的是,当李治派中书舍人袁公瑜赴黔州审讯时,袁公瑜一到便逼令长孙无忌自杀,事后以“畏罪自杀”上奏朝廷。

这一系列操作暴露出李治的政治手腕:他并非单纯受武则天操控,而是主动利用武则天与旧贵族的矛盾实现权力扩张。长孙无忌的存在,既是对皇权的制约,也提醒着李治早年依赖外戚登基的历史(李治能成为太子,长孙无忌的支持起了决定性作用)。除掉长孙无忌,既是对旧势力的清算,也是李治作为皇帝树立权威的必然选择。

四、历史宿命:门阀政治的终结

长孙无忌的悲剧,本质上是唐代政治格局从“关陇集团主导”向“皇权独尊”转变的标志性事件。自北魏以来,关陇贵族通过联姻、门第垄断仕途,形成“王与马,共天下”的政治生态。但随着皇权巩固,皇帝必然试图削弱门阀对朝政的垄断。李治通过“废王立武”和“谋反案”,不仅瓦解了关陇集团的核心力量,更为武则天日后参政铺平了道路。

然而,这种权力清洗也埋下了隐患。长孙无忌的倒台标志着外戚与门阀势力的衰落,但武则天掌权后,寒门官员与皇权的结合逐渐异化为新的权力垄断,最终引发神龙政变与韦后之乱。唐代政治在集权与分权的循环中,始终未能摆脱“人治”的窠臼。