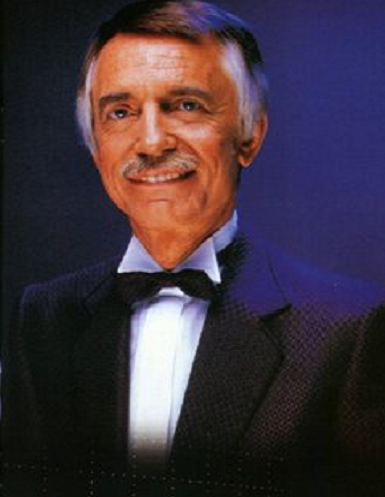

在轻音乐史上,保罗·莫里哀的名字如同一座丰碑,他以优雅的旋律、精致的编曲和浪漫的法式情调,将古典音乐与流行元素完美融合,开创了“浪漫音乐喜剧”的独特风格。在其长达半个世纪的音乐生涯中,《Love Is Blue》《El Bimbo》与《A Man And A Woman》三首作品犹如三颗璀璨的明珠,不仅奠定了其“世界轻音乐教父”的地位,更成为跨越时代的音乐符号。

一、《Love Is Blue》:蓝色恋曲的全球征服

1967年,保罗·莫里哀对法国歌手维克多·拉兹洛的《爱是蓝色的》(L'amour est bleu)进行改编,将这首原本略带忧伤的香颂,重塑为充满梦幻色彩的轻音乐经典。莫里哀以标志性的弦乐齐奏开场,辅以晶莹剔透的钢琴独奏,将原曲的忧郁转化为对爱情的浪漫诠释。1968年,这首改编曲登顶美国公告牌榜单,成为首个由法国音乐人创作的冠军单曲,更在1977年被选为欧洲歌唱大赛开场曲,风靡全球。

这首作品的成功,源于莫里哀对情感表达的精准把控。他将原曲的4/4拍改为3/4拍圆舞曲节奏,在保留旋律优美线条的同时,通过管弦乐的层次堆叠,营造出如梦似幻的听觉空间。正如《纽约时报》所评:“莫里哀让这首法国香颂穿上了水晶鞋,从巴黎夜总会走向了世界舞台。”

二、《El Bimbo》:非洲鼓点的狂欢节拍

1975年,莫里哀从非洲音乐中汲取灵感,创作了充满原始生命力的《El Bimbo》。这首作品以标志性的康加鼓节奏贯穿全曲,搭配电吉他与萨克斯风的即兴演奏,将热带雨林的狂野气息与巴黎左岸的优雅情调熔于一炉。其独特的“咚咚哒”节奏型,不仅成为全球Disco舞厅的标志性律动,更被无数影视作品采样,从《午夜狂奔》到《疯狂的石头》,其旋律跨越语言与文化,成为流行文化的共同记忆。

莫里哀在这首作品中展现了惊人的编曲智慧。他将非洲打击乐的复节奏结构与欧洲古典和声体系结合,在保留原始律动的同时,通过弦乐组的对位演奏赋予作品交响乐般的层次感。这种“世界音乐”的探索,比保罗·西蒙的《Graceland》早了十余年,堪称跨文化音乐融合的先驱之作。

三、《A Man And A Woman》:电影主题的永恒变奏

1966年,莫里哀为法国电影《男欢女爱》(Un homme et une femme)创作的主题音乐,将电影中的浪漫情愫转化为永恒的旋律记忆。这首作品以悠扬的萨克斯风独奏开场,辅以弦乐的绵长铺垫,完美复现了电影中塞纳河畔的邂逅场景。1993年,莫里哀推出重新编曲的《A Man And A Woman 2000》,加入电子合成器与爵士鼓元素,使经典旋律焕发新生。

这首作品的魅力,在于其情感表达的普适性。莫里哀摒弃了复杂的配器技巧,以极简主义手法突出旋律本身的美感,使不同文化背景的听众都能产生共鸣。正如音乐学家罗伯特·迪默里所言:“这是首无需翻译的情诗,每个音符都在诉说相遇的美好。”

四、莫里哀现象:轻音乐的黄金时代

保罗·莫里哀的三大名曲,不仅是个人的艺术成就,更是一个时代的音乐缩影。在摇滚乐狂飙突进的20世纪60-70年代,莫里哀以“优雅的叛逆者”姿态,证明轻音乐同样可以承载深刻情感与艺术价值。他的作品既不同于古典音乐的严肃庄重,也区别于流行音乐的直白浅显,而是以“音乐蒙太奇”的手法,将爵士、拉丁、古典等元素熔铸成独特的“莫里哀之声”。

这种成功,源于他对音乐本质的深刻理解。莫里哀曾说:“我的音乐不需要歌词,旋律本身就是最动人的语言。”在其三大名曲中,我们既能听到巴黎沙龙的精致,也能感受到非洲大陆的野性,更能体会到人性中共通的浪漫情怀。这种跨越地域与时代的感染力,正是保罗·莫里哀留给世界的音乐遗产。