1662年,随着永历帝朱由榔在昆明被吴三桂绞杀,南明政权正式覆灭。然而,大明王朝的余晖并未就此消散,在东南沿海与西南边陲,残明势力以“反清复明”为旗号,上演了持续近二十年的政权续章。这些政权虽未改变历史走向,却在政治博弈、文化坚守与民族认同层面,谱写了明朝最后的悲歌。

一、东南孤忠:郑成功父子的海上王国

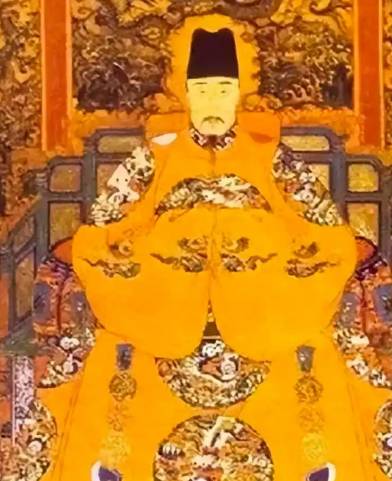

当永历帝流亡缅甸时,郑在东南沿海另辟抗清基地。1661年,郑率军东征台湾,驱逐荷兰殖民者,建立以台南为中心的明郑政权。这个海上王国实行“寓兵于农”制度,将部曲制度与闽南宗族社会结合,形成独特的军政合一体系。郑成功之子郑经继位后,效仿明朝官制设立六部,铸造“永历”年号钱币,甚至与日本德川幕府建立贸易关系,获取武器与粮食支持。

明郑政权最辉煌时拥兵二十万,战船千艘,其“铁人军”曾让清军闻风丧胆。然而,地理隔绝与战略保守使其始终未能突破台湾海峡。1683年,施琅率清军攻占澎湖,郑克塽投降,延续二十二年的明郑政权终结,标志着汉族政权在东南海疆的彻底消亡。

二、西南绝唱:李定国与永历朝廷的最后一搏

在云贵高原,大西军出身的李定国成为残明势力核心。1652年,李定国率军北伐湖南,连克宝庆、桂林,逼得定南王孔有德自焚,斩杀敬谨亲王尼堪,创造“两蹶名王”的传奇。他奉永历帝为正朔,在云南建立“秦王府”政权,推行“兵农合一”制度,将苗族、彝族武装纳入抗清体系,使西南成为反清力量的大本营。

然而,孙可望的叛变与缅甸当局的出卖,彻底摧毁西南抗清基地。1661年,吴三桂率清军入缅,永历帝被俘,李定国在中老边境闻讯呕血而亡,临终前高呼“任死荒徼,毋降”。其部将坚持游击至1680年,最终随着清军平定云贵,这支孤军才退出历史舞台。

三、东南海隅:张煌言的水上抗争

在浙东沿海,张煌言以舟山群岛为根据地,建立“监国鲁王”政权。他联合郑成功三次北伐南京,虽功败垂成,却写下“国亡家破欲何之?西子湖头有我师”的悲壮诗篇。张煌言的抗清策略极具特色:利用海洋贸易网络筹措军饷,以“义民兵”制度动员沿海百姓,甚至组建女子水师。这种“海陆联动”模式,使清军始终无法彻底消灭其势力。

1664年,随着永历帝与郑成功相继去世,张煌言在悬山岛被俘。面对清廷劝降,他留绝命诗“我年适五九,复逢九月七。大厦已不支,成仁万事毕”,英勇就义。其部将继续在海上坚持至1683年,成为延续时间最长的残明势力。

四、历史回响:残明政权的政治遗产

这些政权虽未能复国,却在三个方面留下深刻印记:在政治制度上,明郑政权将明代卫所制度与台湾原住民社会结合,创造出独特的“部落兵制”,为后世边疆治理提供借鉴;在文化认同上,残明势力通过科举考试、祭祀孔子等活动,构建起“文化中国”的想象共同体,强化了汉族士人的身份认同;在民族关系上,李定国联合西南少数民族抗清的策略,打破了“华夷之辨”的狭隘框架,为多民族国家认同奠定基础。