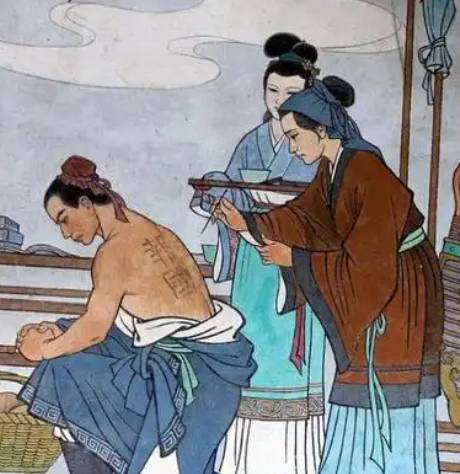

南宋绍兴年间,汤阴县岳家庄的一间茅屋里,岳飞母亲姚氏手持银针,在儿子背上刺字。这一场景被后世演绎为“精忠报国”的经典叙事,但若拨开历史迷雾,会发现刺字之举远非简单的“励志故事”,而是蕴含着宋代特殊的历史语境、家风传承的深意,以及儒家文化对“忠孝”的终极诠释。

一、历史语境:宋代刺字文化的社会投影

刺字:从刑罚到荣誉的嬗变

在宋代,刺字(黥刑)本是针对罪犯的墨刑,但军中却演化出特殊习俗:士兵刺字以示军籍,防止逃亡。然而,岳飞背上的“尽忠报国”四字,却将刺字从刑罚符号转化为精神图腾。这种悖论式的转化,恰是南宋特殊历史环境的产物——金兵南侵导致“主辱臣死”的集体焦虑,使身体铭刻成为表达忠诚的极端方式。

军功文化的身体书写

宋代“重文轻武”国策下,武将地位低下,岳飞却以“恢复中原”为己任。其母刺字,实为以身体为媒介,将儒家伦理注入军事行动。这种“文身明志”的行为,与同时代文人士大夫“刺字明志”的风气(如辛弃疾幕僚刺字“誓杀金贼”)形成呼应,构成南宋抗金文化的独特景观。

二、家风传承:姚氏教子的深层逻辑

寒门家训的生存智慧

岳飞家境贫寒,姚氏以“教子耕读”为立身之本。据《金佗稡编》记载,岳飞“少负气节,家贫力学,尤好《左氏春秋》及孙吴兵法”。刺字之举,既是延续“岳氏家训”的极端表达,也是寒门子弟通过“苦行”实现阶层跨越的缩影。

忠孝两全的伦理困境

宋代“忠孝冲突”激烈,岳飞作为武将常面临“尽忠”与“尽孝”的矛盾。姚氏刺字时嘱咐:“恐汝日后为不忠之人,故以此字警之。”这四字既是对儿子的道德约束,更是对儒家“移孝作忠”伦理的实践——将家庭私德转化为国家公义。

三、文化密码:儒家伦理的军事化表达

“报国”背后的君臣契约

“尽忠报国”四字,暗含宋代士大夫对“君臣共治”理想的坚守。岳飞在《乞出师札子》中写道:“陛下以忠义立国,臣子必以忠义报之。”这种君臣契约精神,在南宋主战派与投降派的博弈中,成为凝聚抗金力量的精神纽带。

身体发肤的圣化仪式

儒家视“身体发肤”为“受之父母”,刺字行为本身具有宗教般的神圣性。姚氏选择背部刺字,因背部在儒家文化中象征“担当”与“责任”。这种“以肉身承载道义”的举动,将个体生命与国家命运深度绑定,形成超越时代的文化象征。

四、历史回响:从身体叙事到民族符号

官方叙事的建构与异化

南宋朝廷为树立抗金典型,将岳飞刺字纳入官方叙事。但元代编纂《宋史》时,却刻意淡化刺字细节,转而强调其“军事才能”。这种叙事转向,反映不同政权对岳飞形象的政治利用。

民间记忆的层累与重构

在民间传说中,刺字故事不断被神化。明代《岳飞传》将“尽忠报国”改为“精忠报国”,并虚构“岳母刺字”场景。至清代,这一故事已成为民族精神的图腾,甚至影响日本“武士道”文化中对“忠勇”的诠释。

现代性的解读与反思

当代学者对刺字行为提出新解:从心理学视角,这是寒门子弟的“自我激励”;从社会学视角,是弱势群体通过“苦行”获取社会认同。这种多元解读,使岳飞刺字超越历史事件,成为解读中国精神谱系的密码。