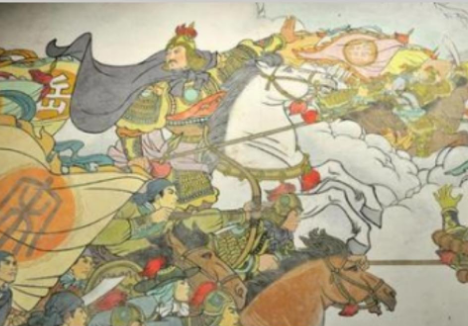

南宋绍兴四年(1134年)春,岳飞挥师北渡长江,拉开了其波澜壮阔的北伐序幕。这场持续近十年的军事行动,既是个人忠义的写照,更是民族存亡的呐喊。岳飞为何执意北伐?其背后交织着家国之痛、战略远见与时代使命,构成了一部抗争与悲剧交织的历史长卷。

一、家国之殇:从靖康之耻到中原沦陷

1127年,金兵攻破汴京,徽钦二帝被掳北上,北宋覆亡。岳飞目睹金军屠城掠地、百姓流离失所,其家乡汤阴亦遭兵燹,亲族死伤惨重。这种刻骨铭心的仇恨,使他将北伐视为毕生使命。他在《满江红》中疾呼“靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭”,将个人命运与民族存亡紧密相连。

金军南侵时,岳飞曾单骑突阵,救出被困的宋高宗赵构,却因直言“迎回二圣”触怒龙颜。这种“愚忠”表象下,实则是他对正统皇权的维护——唯有收复失地、迎回二帝,方能证明南宋政权的合法性。这种执念,成为其北伐的精神支柱。

二、战略抉择:以攻为守的军事智慧

岳飞深知,南宋若偏安江南,终将重蹈南朝覆辙。他提出“连结河朔”战略,主张联合北方抗金义军,形成南北夹击之势。1134年第一次北伐中,他仅用三月便收复襄阳六郡,切断金军南下通道;1140年郾城之战,以“背嵬军”八百破金军十万铁浮屠,迫使金兀术哀叹“撼山易,撼岳家军难”。

其战术创新更显卓越:针对金军骑兵优势,他发明“麻札刀阵”专砍马腿;利用地形设伏,在颍昌之战中以步兵大破金军重甲骑兵。这些胜利不仅巩固了长江防线,更使伪齐政权土崩瓦解,为南宋赢得喘息之机。

三、政治困局:忠臣与昏君的致命博弈

岳飞的北伐,始终面临宋高宗与秦桧的掣肘。高宗惧怕迎回二帝威胁皇位,秦桧则主张“南自南,北自北”的割据政策。1140年朱仙镇大捷后,高宗连发十二道金牌强令撤军,岳飞仰天长叹:“十年之力,废于一旦!”

更深层的矛盾在于军事与政治的撕裂:岳家军虽战功赫赫,却无独立后勤体系,粮草依赖朝廷补给。当高宗削减军费、拆分兵权时,岳飞被迫接受“枢密副使”虚职,却仍上书“金人不可信,和好不可恃”,最终以“莫须有”罪名遇害。

四、文明存续:抵抗侵略的终极意义

岳飞北伐的深层价值,在于维护华夏文明的正统性。金军推行“剃发易服”政策,强征汉人为奴,而岳家军严令“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,赢得百姓“岳爷爷军来了”的欢呼。这种“仁义之师”的形象,与金军的残暴形成鲜明对比。

其北伐路线亦具象征意义:从襄阳到开封,正是北宋皇陵所在。岳飞每收复一城,必修缮陵寝、安抚遗民,试图重建中原士人的精神家园。这种文化使命感,使其成为超越时代的民族符号。

五、结语:未竟的事业与永恒的精神

岳飞虽未能实现“直捣黄龙”的夙愿,但其北伐精神却永载史册。他以一己之力,将南宋军事力量推向巅峰,更以“精忠报国”四字,为后世树立了忠义标杆。

后世对岳飞的追思,既是对英雄的礼赞,亦是对和平的渴望。从明孝陵的“精忠祠”到杭州岳王庙的“还我河山”碑,岳飞始终是中华民族抵抗外侮的精神图腾。正如其子岳霖所言:“先臣之志,不在封侯,而在恢复中原。”这份未竟的事业,终在百年后由蒙宋联军终结,但岳飞的名字,早已与华夏山河同在。