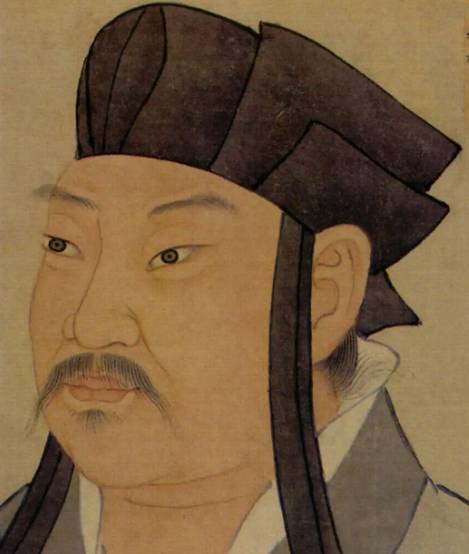

作为唐代古文运动的领袖、唐宋八大家之首,韩愈不仅以“文以载道”的文学理念重塑了中古文脉,更以刚直不阿的品格和跌宕起伏的人生经历,在历史长河中留下了浓墨重彩的印记。其作品跨越散文、诗歌、政论等多个领域,轶事典故则折射出士大夫的精神世界与时代风貌。

一、文学遗产:古文运动的巅峰之作

(一)政论与哲理散文

韩愈的政论文以逻辑严密、气势磅礴著称,代表作《原道》《原性》《论佛骨表》等,系统阐述了儒学复兴的思想体系。在《原道》中,他提出“博爱之谓仁,行而宜之之谓义”,将儒家伦理上升为普世价值,批判佛老“弃君臣、去父子”的虚无主义。其政论《论佛骨表》更以“佛若真有灵,能作祸祟,不应有此”的锐利笔锋,直指唐宪宗迎佛骨的荒诞,虽因此被贬潮州,却奠定了“文死谏”的士人精神标杆。

(二)教育经典与文学理论

《师说》以“师者,所以传道受业解惑也”开篇,颠覆了魏晋以来“耻学于师”的陋习,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的平等教育观。文中“闻道有先后,术业有专攻”的论断,至今仍是学术讨论的经典范式。而《进学解》则以自嘲之笔,借国子监博士之口道出“业精于勤,荒于嬉”的治学真谛,其“闳其中而肆其外”的文学主张,更成为古文运动的理论基石。

(三)叙事文学的创新

韩愈的叙事散文突破传统史传框架,将小说笔法融入纪实文学。《张中丞传后叙》中,南霁云“抽矢射佛寺浮图,矢着其上砖半箭”的细节描写,使英雄形象跃然纸上;《毛颖传》则以拟人手法为毛笔作传,开创了唐代寓言体散文的先河。这种“惟陈言之务去”的创新精神,被苏轼誉为“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”。

(四)诗歌成就:以文为诗的开拓

韩愈的诗歌继承《诗经》比兴传统,融入散文句法,形成奇崛险怪的诗风。《早春呈水部张十八员外》中“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”的细腻观察,与《左迁至蓝关示侄孙湘》“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”的苍凉意境形成鲜明对比。而《听颖师弹琴》以“昵昵儿女语,恩怨相尔汝”摹写琴声,被钱钟书称为“中国文学史上最早的通感修辞”。

二、轶事典故:士人精神的镜像

(一)潮州治绩:从贬谪到造福一方

元和十四年,韩愈因谏迎佛骨被贬潮州。面对鳄鱼为患,他作《祭鳄鱼文》设坛宣读,限鳄鱼“三日乃七日”迁徙,自此潮州再无鳄患。此举虽含神话色彩,却折射出其“为官一任,造福一方”的担当。此外,他捐俸禄重建州学,选拔赵德主持教育,使潮州从“蛮夷之地”渐成“海滨邹鲁”。潮州百姓感念其德,将笔架山改称韩山,鳄溪易名韩江,至今仍存“韩文公祠”供人瞻仰。

(二)叩齿庵:超越外貌的智慧

初到潮州时,韩愈偶遇大颠和尚,见其獠牙外露,心生恶感。后大颠遣人送来自己的獠牙,韩愈方知其学识渊博,遂登门道歉,并题“叩齿庵”三字。此事不仅体现韩愈“不以貌取人”的胸襟,更成为潮州“崇韩文化”的起点。北宋周敦颐在庵壁题诗:“退之自谓如夫子,原道诋排佛老非”,暗喻儒释交融的历史必然。

(三)华山惊魂:文人的率真本色

据《唐国史补》记载,韩愈曾与友人登华山,至苍龙岭时因恐高而“发狂恸哭”,写下遗书。后被华阴县令救下,此事被后人刻于“韩退之投书处”。清代李柏题诗云:“华之险,岭为要。韩老哭,赵老笑,一哭一笑传二妙。”这种真性情的流露,与其政论中的刚直形成有趣对照。

(四)设水布:民生关怀的细节

潮州放排工因常年湿衣致病,韩愈允许其劳作时以布遮羞,此布后称“水布”,成为潮汕地区劳动文化的象征。这一举措不仅体现其“利民之事,丝发必兴”的务实精神,更被潮汕人编入歌谣:“一条浴布五尺长,轻纱薄织二尺宽。洗浴擦身多爽快,既经济来又方便。”

三、历史回响:精神遗产的永恒价值

韩愈的作品与轶事,共同构建了中国士大夫的精神谱系。其“文道合一”的文学观,影响了欧阳修、苏轼等后世大家;其“障百川而东之”的担当精神,成为知识分子的道德标杆。而叩齿庵、韩江等地理符号,则将个人命运与地域文化紧密相连。正如清代学者何焯所言:“韩公之文,如长江大河,浑浩流转。”这种跨越千年的生命力,正是韩愈留给中华文化最珍贵的遗产。