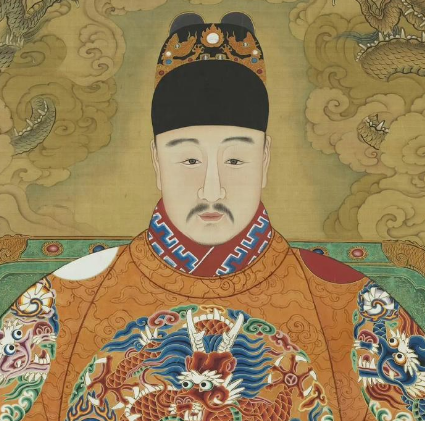

明穆宗朱载坖(1537-1572)在位仅六年,却以“隆庆新政”扭转了嘉靖朝的颓势,为万历中兴奠定基础。这位被史书称为“无为而治”的皇帝,其一生功过交织着政治智慧与人性弱点,成为明朝历史上最具争议的中兴之君。

一、政治革新:从“二龙不相见”到“君臣共治”

朱载坖的继位充满戏剧性。作为嘉靖帝第三子,他因“二龙不相见”的谶言长期被父亲冷落,甚至在两位兄长早逝后仍险些错失皇位。即位后,他迅速清算嘉靖朝弊政:罢黜方士、停止斋醮、释放海瑞等谏臣,以“平反冤狱”凝聚人心。其政治智慧体现在用人策略上——将政事委任徐阶、高拱、张居正等能臣,自己则退居幕后,形成“君臣共治”的独特格局。

这种“无为而治”并非软弱,而是对嘉靖朝权臣乱政的反思。朱载坖深知自己缺乏政治经验,转而通过授权激发阁臣潜能。例如,高拱推动“俺答封贡”时,朱载坖虽未直接参与谈判,却以皇帝权威为后盾,最终促成北方边境数十年和平。这种“垂拱而治”的模式,既避免了皇帝独断专行的风险,又为万历朝张居正改革积累了制度经验。

二、经济突破:海禁解除与白银流入

朱载坖最显著的功绩是1567年颁布“隆庆开关”,解除海禁,允许民间私人远贩东西二洋。这一政策打破了明朝二百年的封闭格局,使漳州月港成为东亚贸易中心。据记载,开关后每年从月港出海的商船多达数百艘,出口丝绸、瓷器,进口白银、香料,仅月港关税收入就从数千两增至二万余两。

白银的大量流入缓解了明朝货币短缺危机,推动了江南手工业和商品经济发展。苏州丝织业、景德镇瓷器业因海外需求激增而繁荣,形成“万历盛世”的经济基础。更深远的是,这一政策客观上促进了中外经济文化交流,为晚明社会转型埋下伏笔。朱载坖因此成为明朝经济政策转型的关键推手。

三、军事成就:边防稳固与“隆庆和议”

在军事领域,朱载坖重用戚继光、李成梁等名将,加强九边防御。1570年,他抓住鞑靼首领俺答汗之孙把汉那吉降明的契机,通过高拱、张居正的策划,以和平方式解决边患。双方达成“隆庆和议”,封俺答汗为“顺义王”,开放十一处互市。此后,“戎马无南牧之警,边氓无杀戮之残”,军费开支大幅减少,边疆经济逐渐恢复。

这一成就不仅体现了朱载坖的战略眼光,更彰显其政治魄力。在传统“华夷之辨”的观念下,他敢于突破常规,以互市替代战争,实现了“以商止战”的智慧。这种务实外交为明朝节省了巨额军费,也为万历朝的“万历三大征”积累了国力。

四、人性弱点:纵欲与短命的代价

然而,朱载坖的私生活成为其历史评价的争议点。即位后,他沉迷声色,纵欲过度,甚至长期服用春药。史载其“封妃十三人,临幸宫女无数”,为选秀女多次在民间“海选”,引发民间恐慌。这种放纵导致身体每况愈下,1572年因“突感头晕,四肢无力”退朝后暴毙,年仅三十六岁。

朱载坖的短命直接影响了明朝政局。其子朱翊钧(万历帝)即位时年仅十岁,导致张居正改革期间皇权与阁权的矛盾激化。若朱载坖能多活十年,或许能更平稳地完成权力交接,避免万历朝中期的政治动荡。这种“人亡政息”的遗憾,成为其历史评价的减分项。

五、历史定位:中兴之君的双重镜像

综合来看,朱载坖的功过呈现鲜明的双重性:

功:政治上革除弊政、稳定朝局;经济上解除海禁、促进贸易;军事上实现和议、巩固边防。其“无为而治”的模式为明朝续命七十年,堪称中兴之君。

过:私生活放纵导致短命,间接引发万历朝政治危机。其“存在感低”的执政风格,虽激发了阁臣潜能,但也暴露了皇权与相权平衡的脆弱性。

史学家评价其“道德上全是污点,政治上全是顶点”,恰如其分。朱载坖的一生证明,皇帝的个人品德与治国能力并非完全正相关。在专制体制下,皇帝的“无为”有时反而是制度运行的润滑剂,而其“有为”则可能成为破坏平衡的变量。这种悖论,正是理解明朝中兴之谜的关键。