在中国历史长河中,“盘庚迁殷”是商朝中后期具有里程碑意义的事件。这一迁都之举不仅终结了商王朝长达百年的动荡,更奠定了华夏文明早期发展的地理与政治基石。要理解其深层含义,需从历史背景、迁都过程与深远影响三个维度展开剖析。

一、迁都背景:天灾人祸交织的危机

商朝建立后,都城频繁迁徙,自汤至阳甲共经历五次迁都,形成“前八后五”的迁徙传统。这一现象背后,是多重危机的叠加:

政治动荡:自仲丁至阳甲的“九世之乱”中,王位继承制度崩溃,兄弟相争、叔侄夺权频发。据《史记·殷本纪》记载,九代君主更迭导致“诸侯莫朝”,中央权威瓦解。

自然灾害:黄河泛滥成为常态,商都奄(今山东曲阜)地处黄河下游,屡遭水患。《尚书·盘庚篇》中“殷降大虐”的记载,印证了洪水对生存环境的破坏。

经济衰退:贵族奢靡之风盛行,土地荒芜加剧,民众“荡析离居,罔有定极”。迁都成为摆脱旧势力牵制、重构经济秩序的必然选择。

二、迁都过程:以天命为旗的改革

约公元前1300年,盘庚力排众议,将都城从奄迁至殷(今河南安阳西北)。这一决策的推行充满波折:

反对声浪:贵族集团以“贪图安逸”为由抵制迁都,甚至煽动平民反抗。盘庚以“天命”与“先王”为旗帜,宣称迁都是“视民利用”的必然选择,并警告反对者:“乃有不吉不迪,颠越不恭……我乃劓殄灭之,无遗育。”

战略考量:殷地选址兼具地理与生态优势:

地势险要:西依太行山,东临黄河,形成天然屏障;

资源丰沛:气候温暖湿润,适宜农耕与畜牧,甲骨文中“象”“犀牛”等记载印证了生态多样性;

交通枢纽:位于中原核心地带,便于控制四方诸侯。

制度革新:迁都后,盘庚推行“行汤之政”,以法治国,打破贵族特权。他宣称“无有远迩,用罪伐厥死,用德彰厥善”,并强调“制乃短长之命”,强化王权集中。

三、历史影响:文明复兴的起点

盘庚迁殷的成效显著,商朝由此进入“武丁中兴”的繁荣阶段:

政治稳定:殷成为商朝唯一都城,历时273年未再迁徙,终结了“九世之乱”的动荡局面。诸侯重新朝贡,中央集权得以巩固。

经济繁荣:农业技术进步推动生产力提升,青铜器铸造达到巅峰。殷墟出土的后母戊鼎(重达832.84千克)与妇好墓青铜器群,彰显了当时的手工业水平。

文化跃升:甲骨文的成熟与广泛应用,使商朝成为首个有文字可考的历史时期。殷墟遗址中发现的15万片甲骨,记录了祭祀、战争、天文等社会生活的方方面面。

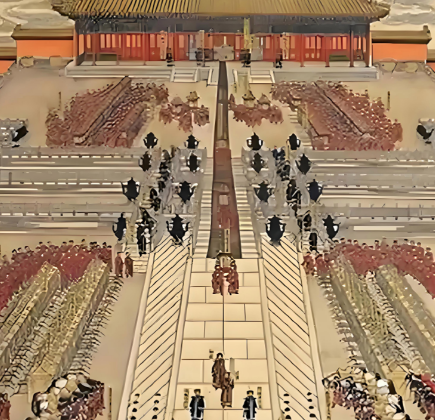

文明辐射:殷墟规模宏大,城内面积达24平方公里,拥有宫殿、宗庙、作坊与墓葬区,其城市规划理念影响后世。至商代中后期,殷已成为“世界上最大、最繁荣的都城之一”。

四、历史评价:转折点的双重意义

后世对盘庚迁殷的评价集中于两点:

改革者的魄力:面对贵族反对,盘庚以强硬手段推行迁都,其“行汤之政”的改革精神,被《史记》赞誉为“百姓由宁,殷道复兴”。

文明奠基者:殷墟的考古发现证明,迁都后商朝在青铜冶炼、甲骨文、城市规划等领域取得突破,为华夏文明注入持久动力。正如学者所言:“没有盘庚迁殷,便没有商文明的辉煌。”