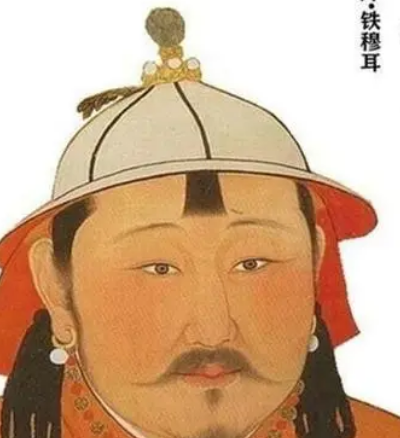

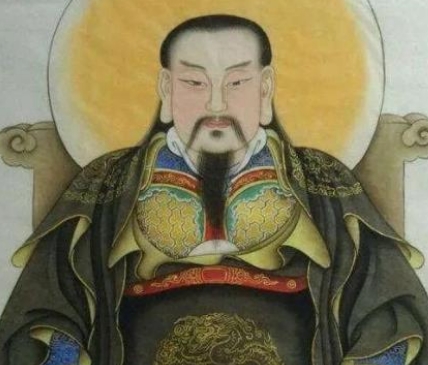

渭水之盟,又称便桥之盟,指的是唐朝时期玄武门之变之后的唐太宗李世民与入侵的东突厥颉利、突利二可汗的结盟。接下来趣历史小编就给大家带来相关介绍,希望能对大家有所帮助。

626年八月,李世民登基。

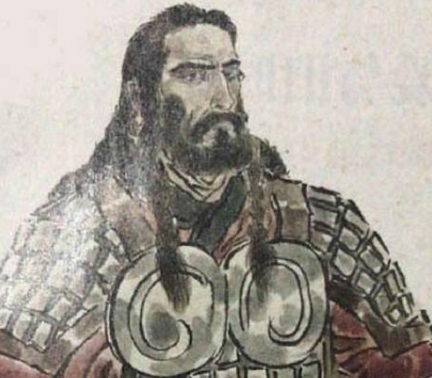

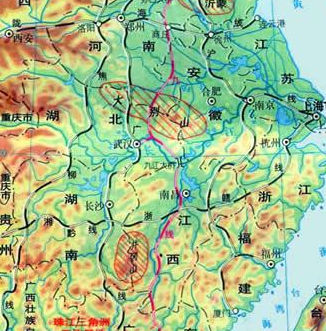

东突厥颉利可汗“送大礼”,率大军南下,一路进抵渭水河畔,京师震动。

此时,长安城内兵力不过数万,形势紧急。

李世民在扣留了前来“观虚实”的执失思力后,亲率房玄龄等六骑至渭水边,隔着渭水与颉利对语,大声斥责其背约之举。

突厥大惊,皆下马罗拜。(个人认为此处史家或有吹嘘,应当是突厥人不知虚实,怀疑有诈,一时不攻而已)

不久,诸军继至,军容整齐,颉利“有惧色”。

李世民令诸军在后布阵,自己留下继续与颉利对话。

当日,“颉利来请和,诏许之”。

于是,双方在渭水便桥上,斩白马结盟。

看起来,这是李世民又一次英雄主义的壮举。然而,事实上,李世民却将此次便桥之盟称为“渭水之耻”,锐意复仇。

这是怎么回事呢?

城下之盟

李世民的表现,毫无疑问是一次经典的“危机处理”。

然而,危机处理处理得再漂亮,也是一次危机。

危机的出现,本身就是一次重大失败。

当年,李渊起兵时,实力不足,确实曾名义上依附于东突厥,以求得援助。

然而,李渊强盛后,已经开始转变态度,准备反击东突厥了。

李世民上位前,大唐已经建立了对东突厥的防备体系,并“议大举击突厥”。

然而,李世民刚一登基,东突厥就突破了大唐的防御体系,直扑到距离长安数十里的渭水河边!

让人直接打到京师门外,这是名副其实的城下之盟呀!

这难道不是奇耻大辱吗?

倾府库以求和

突厥兵至,李世民坦然表示:东突厥“唯贿是求”,要的不就是钱吗?

于是,“倾府库以求和”。(《资治通鉴.唐纪七》)

所以,东突厥之所以麻溜退兵,自然与见大唐有备有关,但实际上,同样重要的原因是:“唯贿是求”的目的已经达到了。

当时,大唐虽然已经立国10载,但是,由于长时间的社会动荡,社会经济依然凋敝,财政经费严重支炪。

一个本不富裕的人,将身上带的钱都给了强盗,难道不是奇耻大辱吗?

所以,李世民的英雄表现固然精彩,但被人狠狠敲诈了一把,也是掩盖不住的事实。

称臣

贞观初年,东突厥“每有所求,辄遣书称敕,缘边诸州,递相承禀”。(《旧唐书.张俭传》)

“敕”,是上级对下级发话时的称呼。

可见,此次会盟后,大唐是称臣于东突厥的。

我们知道,当年李渊起兵时,曾经称臣于东突厥。

不过,后来,随着大唐稳定,大唐对东突厥的礼仪规格已经下降。

显然,这次渭水之盟中,大唐对东突厥称臣关系,是被再次明确了的。

可以说,东突厥南下,应当既是要钱,又要明确其优势名分,看起来,他们实现了自己所有的目标。

这当然是奇耻大辱!

雄主之心

像“渭水之盟”这样的事情,在古代中原王朝与北方的互动中并不少见。

“花钱买平安”嘛。

有时候,“买平安”后,中原王朝(如两宋)就“翻篇”了,也不觉得耻辱什么的。

不独如此,后世还有很多精明的朋友出来“算账”,觉得“翻篇”其实很划算的。

李世民也要算账,他要找颉利重新算账。

他一面训练府兵,整饬兵制,大力加强军备力量,一面精心在东突厥内部进行离间工作。

3年半后,李靖出兵,一战而胜,擒颉利,灭东突厥!

当年受到的奇耻大辱,如今加倍奉还!

渭水之盟,是城下之盟。

既然是城下之盟,那么,不管李世民表演得多么精彩,总是要付出一些屈辱的代价的。

忍受一时的屈辱,是务实。

锐意进取,洗刷耻辱,才是英雄本色!

史官为尊者讳,没有详细记载渭水之盟的全部内容,只将重点放在李世民的“表演”上。

如果李世民表演完就这么算了,那么,他不过是一个优秀的演员罢了。

然而,李世民在精彩表演后,没有自满于自己的“演技”,而承认屈辱,并锐意进取,最终洗刷耻辱!

所以,李世民不仅是个好“演员”,更是一代雄主!