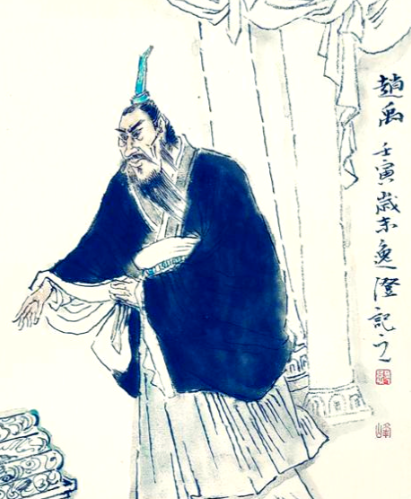

在三国群雄逐鹿的烽火中,东吴宗室将领孙瑜以独特的治军理念与文化情怀脱颖而出。作为孙坚之弟孙静的次子、孙权的堂兄,他不仅以军事才能巩固江东基业,更以“好乐坟典”的儒将风范,为东吴政权注入深厚的人文底蕴。其生平事迹折射出乱世中宗室将领的双重使命——既要征战沙场,亦需以文化凝聚人心。

一、治军有方:从安抚部下到稳定边疆

孙瑜的军事生涯始于恭义校尉之职,统领的士兵多来自长江以西地区。他深谙“得人心者得天下”的道理,以“虚心绥抚”的策略收揽士众。史载其“宾客诸将多江西人,瑜虚心绥抚,得其欢心”,这种超越地域的包容性,使他在短时间内凝聚起一支忠诚的部队。

建安九年(204年),丹阳太守孙翊遇刺引发部下叛乱,孙瑜临危受命兼任丹阳太守。他以雷霆手段族诛凶手,同时以宽仁政策安抚余众,“为众所附,至万余人”。丹阳郡作为长江防线的战略要地,其稳定直接关系到东吴政权的安全。孙瑜的宗室身份与卓越能力,使他成为填补权力真空的最佳人选。他不仅有效平息叛乱,更通过任用永安人饶助为襄安长、无锡人颜连为居巢长,成功招纳庐江二郡的降附势力,进一步巩固了东吴在江淮地区的统治。

建安十一年(206年),孙瑜与周瑜联手征讨麻屯、保屯,斩获俘虏万余口,展现了其军事指挥才能。而在建安十八年(213年)的濡须之战中,他虽未能说服孙权采取稳重防守策略,但事后被升任为奋威将军,仍掌丹阳郡事务,足见孙权对其能力的认可。

二、文化担当:设学官与崇儒风

孙瑜的独特之处,在于他将军事才能与文化追求完美结合。在东吴诸将普遍“以军务为事”的背景下,他“好乐坟典,虽在戎旅,诵声不绝”,这种对典籍的热爱,使他成为东吴政权中的文化标杆。

建安年间,孙瑜厚礼延请济阴人马普至丹阳讲学,令“二府将吏子弟数百人就受业”,并设立学馆、置备饮食讲堂。这一举措开创了东吴设立学官的先河,为将领官员的子弟提供了系统教育,也促进了江东地区文化的发展。马普所授“古学”涵盖经史子集,既培养了文武兼备的人才,也提升了东吴政权的文化软实力。

孙瑜的文化实践,体现了乱世中宗室将领的战略眼光。他深知,仅凭武力难以长久维系政权,唯有通过文化认同才能凝聚人心。这种“以文治辅武治”的理念,为东吴后续的治理提供了重要借鉴。

三、历史评价:宗室栋梁的得与失

陈寿在《三国志》中评价孙瑜:“宗子维城,诗人所称。况此诸孙,或赞兴初基,或镇据边陲,克堪厥任,不忝其荣者乎!”这一评价肯定了孙瑜在东吴建国与边疆稳定中的贡献。作为宗室将领,他既以军事才能守护疆土,又以文化担当滋养政权,堪称“文武双全”的典范。

然而,孙瑜的早逝(建安二十年,39岁)使其未能充分施展抱负。其子孙曼官至将军、封侯,延续了家族的荣光,但孙瑜本人在历史长河中的光芒,更多体现在他突破传统武将形象、推动文化建设的远见卓识上。

四、历史回响:儒将精神的当代启示

孙瑜的故事为后世提供了多重启示:

治军之道:他证明,真正的统帅不仅需严明军纪,更需以人文关怀凝聚部队。这种“以情带兵”的理念,至今仍具现实意义。

文化战略:在强调硬实力的同时,孙瑜提醒我们,软实力(如教育、文化)是政权长治久安的基石。东吴设立学官的创举,为后世提供了“文教兴邦”的范例。

宗室责任:作为宗室成员,孙瑜既未觊觎权力,亦未尸位素餐,而是以实际行动践行“克堪厥任”的担当。这种平衡个人抱负与家族责任的智慧,值得当代人深思。