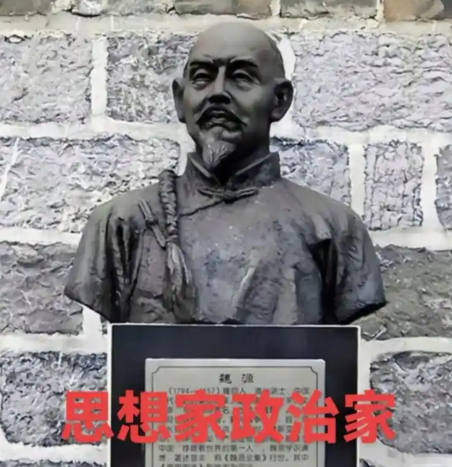

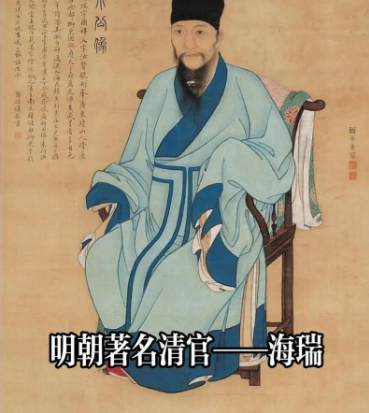

在明朝官场腐败成风的年代,海瑞以“海青天”之名独树一帜,其一生清廉的品格与刚正不阿的作风,成为封建时代官员的道德标杆。从海南贫寒书生到朝堂谏臣,他以近乎偏执的坚守,在权钱交易的泥潭中走出一条清白之路。

一、寒门家风:清廉品格的启蒙

海瑞出生于海南琼山一个贫寒家庭,幼年丧父,与母亲谢氏相依为命。母亲以廪生遗孀的身份独自抚养海瑞,靠祖上几十亩薄田维持生计。谢氏性格刚强,对海瑞要求严苛,常以“有戏谑,必严词正色诲之”的方式教育他。这种近乎严苛的家教,塑造了海瑞“做人如刚峰”的价值观。他自号“刚峰”,立誓“不谋私利、不谄权贵”,将清廉视为人生信条。

童年经历深刻影响了海瑞的为官之道。在任南平教谕时,面对督学官“伏地通报姓名”的潜规则,他以“堂堂学官,按律不行跪拜”为由,坚持抱拳礼,摆出“笔架”架势,令督学官哑口无言。这种不随波逐流的特质,在他日后的仕途中反复显现。

二、仕途抉择:清廉与强权的碰撞

(一)淳安知县:与权贵的首次交锋

1558年,海瑞任淳安知县,此地“地瘠民穷”,却因毗邻官道成为权贵盘剥的重灾区。总督胡宗宪之子途经淳安时,因驿站未按“高规格”接待,竟将驿丞倒吊示众。海瑞闻讯后,没收其携带的数千两白银,并附信胡宗宪:“此子必系假冒,总督节望清高,家教严格,岂有此等不肖之子?”胡宗宪虽气愤,却因理亏只能忍气吞声。

在推行“常规银”废除运动中,海瑞上书巡按御史崔栋,直言“淳安贫瘠,准予酌情办理”。面对下属“随波逐流”的劝说,他以“宁受排挤,不违本心”回应,最终迫使地方减负。

(二)户部主事:抬棺进谏的生死抉择

1566年,时任户部主事的海瑞备棺上疏,以《治安疏》直谏嘉靖皇帝。他痛斥皇帝“迷信巫术、荒废朝政”,称“嘉靖者,言家家皆净而无财用也”。此举触怒龙颜,嘉靖欲将其处死,但听闻海瑞“早备棺材,视死如归”后,犹豫再三,最终将其下狱。直至嘉靖驾崩,海瑞才获释。

这场“以死谏君”的壮举,暴露了海瑞对清廉的极端追求——他宁可牺牲性命,也要捍卫道德底线。这种近乎偏执的坚持,既是他个人品格的体现,也是对腐败世风的无声反抗。

三、经济实践:清廉理念的政治落地

(一)土地改革:打破豪强垄断

任兴国知县期间,海瑞推行“清丈田亩”,解决“有田者无税,无田者负税”的乱象。他通过实地丈量,将隐匿的田产重新征税,使“赋役均平,民得安生”。在应天巡抚任上,他强令徐阶等权贵退还侵夺的民田,仅华亭县一月内就受理上万份告地主夺田的状纸。尽管徐阶曾有恩于他,但海瑞仍铁面无私,命其退田并逮捕其子弟问罪。

(二)行政革新:裁撤奢靡之风

海瑞颁布《督抚宪约》,规定巡抚出巡时“府州县官不准出城迎接,不准设宴招待”,工作餐标准为“物价高者纹银三钱,低者两钱”。此举彻底颠覆了官场“迎来送往”的潜规则。他甚至亲自率衙役背纤,拒绝张志伯索要纤夫的要求,迫使权贵收敛。

(三)司法公正:以民为本的断案标准

在司法实践中,海瑞总结出“宁屈富民,不屈贫民”的断案原则。他强调:“事在争产业,与其屈小民,宁屈乡宦;事在争言貌,与其屈乡宦,宁屈小民。”这种倾向弱势群体的司法观,虽被批评为“不近人情”,却切实保护了农民利益。

四、物质清贫:清廉品格的终极证明

海瑞的清廉,最终凝结为令人震撼的物质匮乏。他临终前,兵部多算的七钱柴金被如数退回;去世时,全部遗产仅“俸银八两、旧衣数件、破箱一只”,连寒士都不愿使用其葛布帏帐与破竹器。佥都御史王用汲见此场景,不禁悲哭,与同僚凑钱为其办理丧事。

百姓对海瑞的拥戴,成为其清廉品格的民间注脚。灵柩运回海南时,长江两岸“白衣白帽祭奠者百里不绝”,南京百姓甚至罢市哀悼。这种“官民两极”的对比——官员排挤与百姓爱戴并存,恰恰证明了海瑞清廉的纯粹性。

五、历史回响:清廉精神的永恒价值

海瑞的清廉,既是个体品格的胜利,也是制度缺陷的产物。在皇权集中、监察缺失的明朝,他通过极端个人化方式(如抬棺进谏、铁面退田)实现道德理想,却无法改变体制性腐败。但正是这种“知其不可而为之”的坚持,使其成为封建时代官员的道德丰碑。