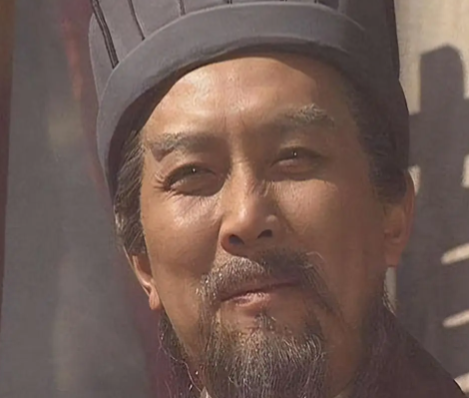

在中华文明的历史长河中,诸葛亮(181-234年)始终是一个无法绕过的名字。他以“卧龙”之名横空出世,以“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神垂范后世,其形象历经千年演绎,早已超越历史人物的范畴,成为智慧、忠诚与道德的完美化身。从三国乱世到后世王朝,从正史记载到文学想象,诸葛亮的历史地位为何如此崇高?他的卓越才能又体现在哪些方面?

一、历史地位的奠基:乱世中的战略家与政治家

1. 战略奠基:隆中对的划时代意义

公元207年,刘备三顾茅庐,诸葛亮以《隆中对》提出“跨有荆益、联吴抗曹”的战略构想。这一规划不仅为刘备集团指明方向,更奠定了三国鼎立的地理基础。历史证明,刘备正是凭借荆州、益州两州之地,与曹魏、东吴形成抗衡之势。陈寿在《三国志》中评价:“先主于是遂有亮。亮之为主将,统众者,非其所长;若其抚众,持法度,臣不如亮。”这一战略眼光,使诸葛亮成为三国时期最具前瞻性的政治家之一。

2. 治国理政:乱世中的“小国善治”

刘备托孤后,诸葛亮以丞相身份总揽军政,面临内忧外患的困局:南中叛乱、北有曹魏、东吴关系破裂。他通过以下举措稳定局势:

外交斡旋:修复与东吴联盟,解除外部威胁;

法治革新:严明军纪,赏罚分明,甚至“科教严明,赏罚必信”,使蜀汉“吏不容奸,人怀自厉”;

经济改革:推行屯田制,发明木牛流马解决粮草运输难题,保障北伐后勤;

民族融合:七擒孟获后释放,以德服人,使南中“终亮之世,不复反叛”。

唐朝《贞观政要》记载,唐太宗曾以诸葛亮治蜀“十年不赦而蜀大化”为例,强调法治的重要性,可见其治国理念对后世影响深远。

二、军事才能的彰显:以弱抗强的战术大师

1. 北伐战略:以攻为守的持久战

从228年至234年,诸葛亮五次北伐中原,虽未实现“兴复汉室”的目标,但以蜀汉弱国之力主动出击曹魏,迫使司马懿采取“坚壁清野”的防守策略。卤城之战中,诸葛亮以退为进,诱敌深入后包围魏军,斩获甲首三千级,缴获玄铠五千领、角弩三千一百张,取得北伐最大胜利。司马懿在五丈原对峙时,面对诸葛亮的挑衅(送女装讽刺其怯战),仍坚守不出,足见其对诸葛亮军事才能的忌惮。

2. 军事创新:八阵图与连弩的科技突破

诸葛亮创制“八阵图”,以天、地、风、云等八阵为基础,根据地形灵活变换,被唐代军事家李靖评价为“变化无穷,敌莫能测”。此外,他改良连弩为“诸葛连弩”,可十矢齐发,极大增强远程攻击能力。这些发明不仅在当世发挥实效,更被后世军事家传承学习,成为冷兵器时代的科技典范。

三、文化符号的升华:从历史人物到精神图腾

1. 文学形象的塑造:罗贯中的神来之笔

《三国演义》通过“草船借箭”“空城计”“七擒孟获”等艺术加工,将诸葛亮塑造成“多智近妖”的完人。尽管正史中并无“空城计”记载,但这些故事反映了民众对诸葛亮“智绝天下”的集体想象。杜甫诗云“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”,李白赞其“鱼水三顾合,风云四海生”,历代文人以诗文传颂,使其形象愈发丰满。

2. 道德标杆的树立:儒家理想的化身

诸葛亮“忠贞不二”的品格,与儒家“天地君亲师”的伦理观高度契合。他手握重权却始终辅佐刘禅,临终前《诫子书》中“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的教诲,成为士大夫修身齐家的典范。宋朝洪迈在《容斋随笔》中盛赞:“诸葛孔明千载人,其用兵行师,皆本于仁义节制,自三代以降,未之有也。”

3. 官方推崇的强化:从东晋到清代的加封

历代王朝为维护正统思想,不断神化诸葛亮:

东晋桓温追封其为“武兴王”;

唐朝设武庙,诸葛亮位列“十哲”;

明朝洪武年间,诸葛亮从祀历代帝王庙,与房玄龄、杜如晦等名臣并列;

清朝嘉庆皇帝读《通鉴纪事本末》时,感叹其“尽力功难成,天绝炎刘纪”,表达同情与敬仰。

四、历史与现实的回响:诸葛亮精神的当代价值

诸葛亮的历史地位,既是其卓越才能的客观体现,也是后世文化建构的结果。他的一生,展现了战略家的远见、政治家的务实、军事家的创新与道德家的坚守。在当今社会,诸葛亮的精神依然具有启示意义:

战略思维:面对复杂局势,需以全局视角制定长远规划;

创新精神:在技术变革中勇于突破,以科技赋能发展;

道德底线:无论权力多大,始终坚守初心,不越雷池一步。

正如苏轼所言:“诸葛孔明不以文章自名,而开物成务之姿,综练名实之意,自见于言语。”诸葛亮的历史地位,不仅源于他的“智”与“忠”,更源于他以一生践行了中华文化中“修身、齐家、治国、平天下”的理想人格。这种精神,跨越千年,依然熠熠生辉。