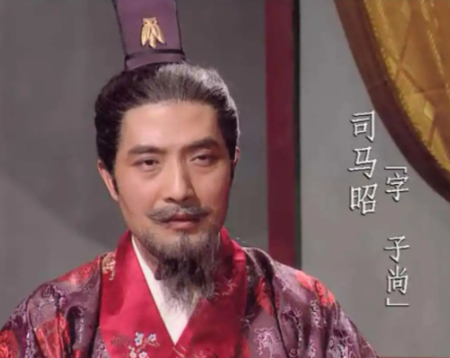

公元260年6月2日,曹魏第四任皇帝曹髦亲率数百宫人直扑司马昭府邸,却在南阙门遭遇中护军贾充率领的禁军。太子舍人成济在贾充"司马公养汝等,正为今日"的暗示下,当街刺死曹髦。这场震惊天下的弑君事件,将司马昭推至权力与道德的悬崖边缘。面对"弑君者"的千古骂名,这位权臣通过三重精密布局,在历史漩涡中完成了惊险的自我救赎。

一、舆论操控:郭太后诏书重构道德叙事

司马昭深谙"师出有名"的政治法则,在弑君当日即胁迫郭太后颁布《废黜曹髦诏书》。诏书以"情性暴戾,日月滋甚"为核心指控,构建出曹髦"弑母未遂"的惊天谎言。这种将受害者污名化的策略,实则暗合《三国志·魏书》记载的"太后数言于帝"细节——通过伪造曹髦"用弓箭射太后宫殿"的情节,将道德审判的矛头转向死者。

更精妙的是诏书中的"宅心仁厚"表述,将司马昭塑造为"虽欲废立而念其年幼"的仁厚长者。这种叙事策略成功转移了公众视线,使民间舆论从"弑君暴行"转向"昏君自取灭亡"。正如《历代名画记》记载,司马昭甚至命人将曹髦生前创作的《伤魂赋》重新解读为"暴君忏悔录",完成对受害者的二次构陷。

二、替罪羊机制:成济三族的血色祭品

在世家大族层面,司马昭展现出冷酷的政治算计。当尚书左仆射陈泰提出"诛贾充以谢天下"时,司马昭果断选择牺牲成济三族。这个决策包含三层深意:其一,成济作为直接行凶者,其底层武夫身份最易被牺牲;其二,贾充作为司马昭心腹,掌握着"高平陵之变"等核心机密;其三,通过灭族成氏,司马昭向世家大族传递"主犯伏法"的明确信号。

《晋书·文帝纪》记载的细节更具讽刺意味:成济被捕时"裸身攀树高呼",其兄弟成倅"被斩于东市"。这种当街处决的公开性,恰是司马昭向士族展示"执法严明"的表演。而贾充不仅未受惩处,反在司马昭死后成为晋朝开国元勋,这种双重标准暴露出权力游戏的本质。

三、战争转移:灭蜀战役的威望收割机

面对持续发酵的舆论危机,司马昭祭出"以战止殇"的终极策略。263年发动的灭蜀战役,在军事层面与政治层面形成完美共振:邓艾偷渡阴平的奇袭,既转移了国内对弑君事件的关注,又通过"蜀汉后主投降"的戏剧性结局,构建起"司马氏平定天下"的合法性叙事。

这场战争的经济账更显精妙:据《三国志》记载,灭蜀后"获蜀府库金银各二千斤",这些战利品被迅速转化为对世家大族的利益输送。钟会、邓艾等将领的封赏,实质是司马昭与士族集团的利益再分配。当"功臣集团"与"既得利益者"形成利益共同体,弑君事件的道德成本自然被稀释。

四、历史回响:权谋背后的文明代价

司马昭的善后策略虽成功延续司马氏政权,却在中华文明史上留下难以愈合的创伤。其开创的"弑君-洗白-军功"权力迭代模式,彻底瓦解了"君权神授"的传统认知。当曹髦被史家评价为"才同陈思,武类太祖"的明君时,这种对比更凸显出司马氏集团的道德困境。

《资治通鉴》记载的细节令人深思:司马昭在灭蜀后"进位晋王,加九锡",这套标准化篡位流程的启动,恰是对弑君事件的隐性补偿。这种将暴力合法化的政治逻辑,最终导致西晋王朝"八王之乱"的权力真空,形成历史因果的残酷闭环。

在权力与道德的永恒博弈中,司马昭的善后术展现了权谋家的生存智慧,却也撕开了专制政治的道德遮羞布。当后世读到曹髦"宁作高贵乡公死,不作汉献帝生"的绝命呐喊时,这场260年的权力危机,依然在叩问着每个时代的权力者:当暴力成为唯一选项时,文明将付出怎样的代价?