东汉末年,一场由三位汉室宗亲主导的“出京”事件,在史书中被赋予了“保存汉室元气”的崇高意义。然而,透过《三国志》《后汉书》等史料,这场看似高瞻远瞩的政治布局,实则是野心家、权臣与军阀三方角力的产物。其背后,既有个人对权力的追逐,也有时代崩塌前的无奈妥协,更暗含了三国鼎立的历史伏笔。

一、事件背景:中央衰微与地方割据的萌芽

中平五年(公元188年),汉灵帝刘宏面对黄巾之乱后的天下动荡,采纳宗室刘焉的建议,改刺史为州牧,选派重臣或宗亲出镇地方。这一制度变革本意是加强中央对地方的控制,却因汉室权威的崩塌,反而成为地方割据的催化剂。

此时,北方诸侯混战不断,袁绍、曹操等军阀崛起,而南方三州——益州、荆州、扬州因远离政治中心,成为避乱者的“世外桃源”。史载,当北方“白骨露于野,千里无鸡鸣”时,荆州“带甲十余万”,益州“沃野千里,民殷国富”,扬州的江东地区则“士族避乱者云集”。这种地理与经济的割裂,为“三刘出京”提供了现实土壤。

二、三刘出京:野心、妥协与争斗的三重奏

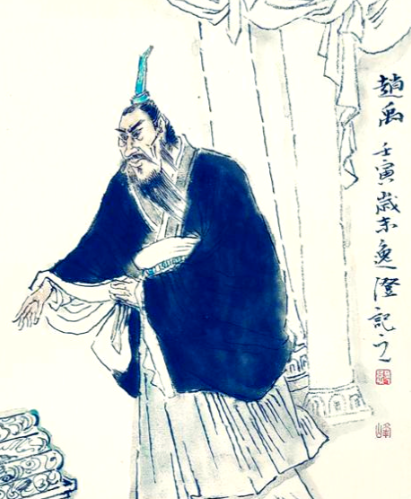

1. 刘焉:借“天子气”谋割据

刘焉是“三刘出京”的发起者。他向汉灵帝建议设州牧时,表面以“刺史、太守货赂为官,割剥百姓”为由,实则暗藏私心。《三国志》记载,刘焉最初请求出任交州牧,意图“避世难”;后因侍中董扶密告“益州分野有天子气”,转而谋求益州。这种“见风使舵”的转变,暴露了他借镇守地方实现自立的野心。

刘焉到任后,迅速铲除地方豪强,收编流民组建“东州兵”,并截断朝廷使者,切断益州与中央的联系。其子刘璋继任后,益州已实质独立,为刘备入蜀奠定了基础。

刘表出任荆州刺史,是权臣董卓的妥协之举。初平元年(公元190年),董卓废少帝、立献帝,引发关东诸侯讨伐。为缓和与士族的矛盾,董卓将名士刘表派往荆州。刘表虽无兵无将,却单骑入宜城,联合本地豪强蒯良、蒯越、蔡瑁,以“诱杀宗贼”的策略控制荆州八郡。

刘表在荆州推行“保境安民”政策,吸引大量北方士族避难,使荆州成为文化中心。然而,他拒绝参与关东诸侯讨董,实则是在军阀混战中保持中立,以维护自身统治。这种“左右逢源”的策略,虽短暂稳定了荆州,却也为后来曹操南下、孙权西进埋下隐患。

3. 刘繇:李傕郭汜的“炮灰”

刘繇的扬州刺史之位,是军阀李傕、郭汜的阴谋产物。兴平元年(公元194年),袁术已控制扬州淮南地区,并自封刺史。李傕为挑起汉室宗亲与袁术的争斗,强行任命刘繇为扬州刺史。刘繇本拒赴任,后因避乱淮浦,被李傕势力“就近推上”刺史之位。

刘繇无兵无权,不敢与袁术正面冲突,只能退守江东曲阿。他依靠地方豪强支持,招募万余人对抗袁术,却因内部矛盾(如太史慈投奔孙策)逐渐衰落。最终,刘繇败逃豫章,扬州江东地区被孙策占据,成为东吴政权的发源地。

三、历史真相:非计划性的“意外成果”

“三刘出京”常被解读为东汉有识之士为保存汉室元气而做的布局,但史料揭示其初衷远非如此高尚:

刘焉的出发点是自立,其“益州有天子气”的言论,暴露了对皇位的觊觎。

刘表的任命是董卓为缓和矛盾的政治妥协,其“保境安民”实为割据自保。

刘繇的出京是军阀内斗的产物,他本人不过是李傕、郭汜制衡袁术的棋子。

然而,这场充满私心的权力博弈,却意外产生了积极后果:

地理屏障:三州远离北方战场,成为汉室文化的“避难所”。荆州、益州保存了大量典籍与士族,为后世文化传承提供了基础。

政权延续:刘备后来占据荆州、益州,建立蜀汉政权,以“汉室正统”自居,延续了汉朝国祚数十年。

势力制衡:三州的存在,客观上形成了与曹魏、东吴的三足鼎立之势,避免了北方军阀的过早统一。

四、历史启示:权力博弈中的偶然与必然

“三刘出京”揭示了一个深刻的历史逻辑:在中央权威崩塌的时代,地方割据往往是权力真空的必然产物。刘焉、刘表、刘繇的个人野心,与董卓、李傕的权谋算计,共同推动了这一历史进程。而三国鼎立的最终形成,既是个人选择的结果,也是时代趋势的体现。

正如历史学家陈寅恪所言:“东汉末年之乱,实为中央集权崩溃后,地方势力重新组合的过程。”“三刘出京”正是这一过程的缩影——它始于私心,成于偶然,却最终在历史的长河中,留下了不可磨灭的印记。