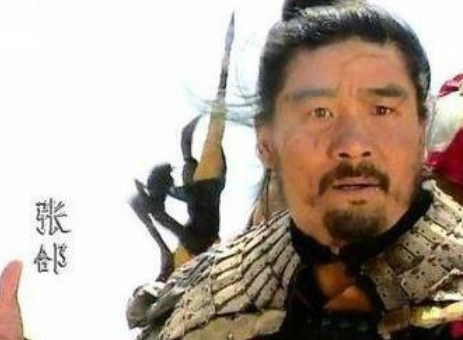

三国后期,曹魏名将张郃的陨落堪称一场充满戏剧性的军事阴谋。这位历经黄巾之乱、官渡之战的老将,最终在诸葛亮第四次北伐的木门道(今甘肃天水西南)被乱箭射杀。而这场死亡陷阱的幕后推手,正是蜀汉阵营的魏延与关兴。通过史料与《三国演义》的交叉印证,可还原这场"双簧戏"的完整脉络。

一、张郃之死:历史与文学的双重叙事

据《三国志·张郃传》记载,公元231年诸葛亮撤军时,张郃率军追击至木门道,"蜀兵乘高布伏,弓弩乱发,飞矢中郃右膝,卒"。这一记载存在两个关键细节:其一,张郃系右膝中箭而亡,印证了其追击时的急进姿态;其二,司马懿强行派张郃追击的决策,暴露出曹魏军权的内部矛盾。

罗贯中在《三国演义》第一百零一回中,将这一历史事件转化为精妙的战术博弈:诸葛亮设下"妆神退魏"之计后,故意暴露粮草匮乏的假象。张郃向司马懿请战时,司马懿以"归军勿追"的兵法劝阻,但张郃坚持"彼若回军,必择要路而返",最终领兵追击。当其深入木门道三十里时,魏延与关兴交替出现诈败,将张郃引入蜀军伏击圈。

二、魏延:战术诱敌的核心执行者

作为蜀汉后期首席大将,魏延在此战中展现了双重战术价值:

心理威慑与实战压制

街亭之战时,魏延曾与张郃正面交锋。虽因马谡失守街亭导致败退,但魏延在王平接应下成功突围,其武勇给张郃留下深刻印象。这种历史对决记忆,成为后续诱敌的心理基础——张郃始终对魏延保持警惕,却又因轻敌心态陷入连环陷阱。

连环诈败的战术设计

在木门道追击过程中,魏延与张郃三次交手:首次"挥刀夺马,直取张郃"后诈败;二次"不十合"后败走;最终与关兴形成轮战体系。这种"败而不溃"的表演,完美契合诸葛亮"虚则实之,实则虚之"的用兵哲学。当张郃发现追击路线两侧山崖逐渐收窄时,魏延的连续败退已使其丧失战略判断力。

三、关兴:致命伏击的终结者

关羽次子关兴在此战中承担了双重使命:

武力威慑的战术补充

作为蜀汉二代将领的代表,关兴虽实战经验逊于魏延,但其武艺不容小觑。在引诱张郃的过程中,关兴与张郃"大战十回合"后败走,既保持了战术连贯性,又通过年轻将领的败退进一步刺激张郃的追击欲望。这种"以弱示敌"的策略,与诸葛亮空城计中的心理战一脉相承。

地形利用的终极杀招

当张郃追至木门道峡谷时,关兴突然从山坡杀出断其退路。此时魏延已从前方引开部分魏军,关兴则利用峡谷地形限制张郃部队的机动性。据《三国演义》描写,蜀军"弓弩齐发,矢如雨下",这种立体化攻击模式,正是基于关兴对地形的精准把控——他提前在峡谷两侧布置了强弩手,形成交叉火力网。

四、战术合谋的深层逻辑

这场战役的胜利,本质上是蜀汉将领对曹魏军事体系的精准打击:

司马懿的权力博弈

作为魏军统帅,司马懿强行派张郃追击的决策充满政治算计。曹真去世后,张郃成为曹魏军中资历最深的外姓将领,其存在严重威胁司马懿的军权。通过借诸葛亮之手除掉张郃,司马懿既规避了"杀功臣"的道德风险,又为后续独揽军权扫清障碍。

诸葛亮的战略布局

诸葛亮选择木门道作为伏击地点,正是看中其"两山夹峙,中通一路"的地形特征。通过魏延、关兴的轮番诱敌,成功将张郃引入预设战场。这种"诱敌深入+地形歼灭"的战术组合,成为冷兵器时代经典战例。

将领能力的互补效应

魏延的勇猛与关兴的机智形成完美互补:前者通过持续交战消耗敌军体力,后者利用地形优势完成致命一击。这种"一刚一柔"的战术配合,展现了蜀汉后期将领群体的成熟度。

五、历史回响:一场改变三国格局的死亡

张郃之死产生了深远影响:曹魏失去最后一位能独立统兵的"五子良将",司马懿得以加速军权集中;蜀汉则除掉了北伐的最大障碍,为后续姜维的军事行动创造了战略空间。而魏延与关兴的这次成功合谋,不仅证明了蜀汉将领的战术智慧,更揭示了三国后期"名将凋零"背景下,战术创新对战争走向的决定性作用。

这场发生在木门道的死亡迷局,既是个人命运的终结,也是战略博弈的缩影。当魏延的刀光与关兴的箭雨交织时,他们共同书写了三国历史上最精妙的战术教科书。