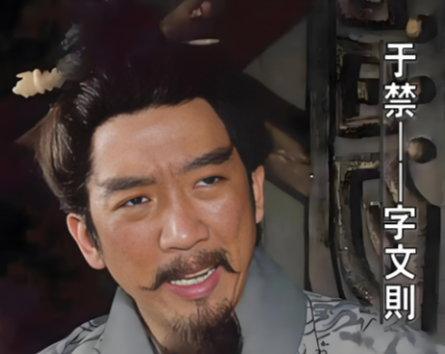

作为曹魏阵营中唯一拥有"假节钺"特权的异姓将领,于禁的军事生涯始终笼罩在"晚节不保"的争议中。但剥离"水淹七军"后的投降事件,这位从泰山郡走出的将领,其真实实力与战场表现远比后世评价复杂得多。

一、治军严明的铁腕统帅

于禁的军事才能首先体现在治军能力上。宛城之战中,当曹操主力被张绣突袭溃败时,于禁率数百人断后,不仅击退追兵,更整肃了趁乱劫掠的青州兵。面对部下"青州兵已告状,当速辩解"的劝说,他坚持"贼在后,追至无时,不先备何以待敌",这种将纪律置于个人安危之上的作风,让曹操盛赞其"有不可动之节"。

这种严明作风延伸至战场管理。昌豨反复叛乱时,于禁不顾同乡情谊,以"围而后降者不赦"的军法斩杀降将。此举虽遭裴松之批评"肆其好杀之心",却精准契合了曹操对泰山帮势力既依赖又警惕的心理,使其成为曹魏军中少数能压制地方豪强的外姓将领。

二、战术执行的核心骨干

于禁的战场表现呈现出"专业执行者"的特质。官渡之战期间,他率两千步卒坚守黄河渡口,面对袁绍大军"绍攻禁,禁坚守,绍不能拔";继而与乐进渡河突袭,烧毁袁绍三十余屯粮草,斩首数千。这种"守如磐石,攻如烈火"的战术执行,使其成为曹军中少数能同时胜任防御与进攻的将领。

在局部战役中,于禁常展现精准的战术判断。潼关之战对阵马超时,他首发出战虽败犹荣——面对巅峰状态的马超,能支撑八九回合方退,为后续张郃、李通的接战争取了时间。这种"敢为先锋,能当重任"的特质,使其在曹魏军中始终占据重要地位。

三、战略层面的能力局限

尽管治军与战术出众,于禁在独立指挥大规模战役时暴露出明显短板。建安十一年(206年)平定梅成叛乱时,他轻信诈降导致战局反复,被迫"雪藏"十年。这种缺陷在襄樊之战中达到顶峰:面对汉水暴涨的地形危机,他既未像关羽那样提前构筑防水工事,也未及时转移驻地,最终导致七军三万余人全军覆没。

这种战略能力的局限,与其"核心业务员"的定位密切相关。作为曹魏创业元老,他更擅长执行曹操制定的战术计划,而非独立制定战略方案。当需要独当一面时,其能力边界便清晰显现。

四、历史评价的双重镜像

于禁的悲剧在于其人生轨迹与历史叙事的激烈碰撞。在曹魏官方记载中,他是"威重军中"的典范,曹操特赐"假节钺"的特权便是明证;但在后世评价里,他却因投降关羽成为"晚节不保"的典型。这种反差源于三个维度:

对比参照的残酷性:同场战役中,庞德宁死不屈的壮烈,反衬出于禁投降的"懦弱",尽管庞德加入曹军仅三年,而于禁已追随三十载。

权力更迭的牺牲品:曹丕为树立权威,刻意用《于禁投敌图》羞辱归魏的于禁,将其钉在历史耻辱柱上。

历史书写的偏见:陈寿作为蜀汉遗民,在《三国志》中对于禁的记载难免带有立场色彩;罗贯中《三国演义》的文学渲染,更放大了其投降的负面形象。

五、被低估的军事遗产

剥离道德评判,于禁的军事遗产具有独特价值:

制度创新:其"假节钺"特权开创了外姓将领掌握最高军事权力的先例,为后世提供了非宗室将领的授权范本。

战术模板:官渡之战中"坚守要塞+主动出击"的组合战术,成为曹魏对抗强敌的标准模式。

人才标杆:作为最早追随曹操的将领之一,他证明了异姓将领通过严明治军与精准执行,同样能获得最高信任。