东汉末年,战火纷飞,一位名震天下的神医华佗,却因与权倾一时的曹操产生冲突,最终命丧狱中。这一事件不仅成为三国历史中令人扼腕的悲剧,更引发了后世对曹操决策合理性的持续争议。从历史记载与人性逻辑的双重维度剖析,曹操杀华佗绝非简单的“多疑暴虐”,而是权力、法律与人性博弈下的必然结局。

一、医术与野心的矛盾:华佗的双重面孔

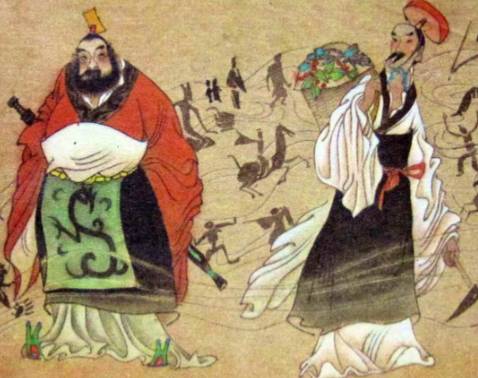

华佗的医学成就毋庸置疑:他发明麻沸散开创外科手术先河,创编五禽戏奠定中医养生基础,更以“刮骨疗毒”的传奇案例闻名天下。然而,这位被后世尊为“外科鼻祖”的神医,内心却深藏对仕途的渴望。《后汉书》直言其“为人性恶,难得意,且耻以医为业”,在“万般皆下品,唯有读书高”的东汉,医生被视为“贱业”,华佗虽以医术闻名,却始终以行医为耻,一心谋求官职。

这种矛盾心理驱动他走上一条危险的道路:一方面,他凭借医术接近权贵,为陈登、周泰等名士治病以积累声望;另一方面,他多次拒绝地方官员举荐,甚至放言“大丈夫当为良相,岂能屈居医工”,试图通过“挟病自重”的方式向曹操索要官职。当曹操提出以豪宅、官职留他在身边时,华佗却以“妻子病重”为由请假离岗,实则借机游历四方,试图以“不可替代性”换取更高筹码。

二、触碰权力红线:华佗的三重罪状

曹操杀华佗的直接导火索是“不从征召罪”,但深层原因在于华佗的所作所为彻底挑战了曹操的权威:

欺君之罪:华佗以妻子病重为由多次请假,曹操派人查证后发现其妻安然无恙。这种公然欺骗行为在汉律中属于“欺君”范畴,按律可判死刑。曹操虽未立即处决,仍给予华佗返岗机会,但华佗拒不从命,进一步激化矛盾。

技术要挟:华佗在治疗曹操头风病时,故意拖延疗程,声称“此病需长期调理”,实则暗示曹操以官职换健康。当曹操拒绝其要求后,华佗竟提出“开颅取风涎”的极端方案——在“身体发肤受之父母”的礼教社会,此举无异于谋逆,彻底断送了曹操的信任。

政治威胁:曹操身处乱世,深知医术若被敌对势力利用后果不堪设想。华佗的“携技自重”行为若被其他人才效仿,将动摇统治根基。曹操曾冷然道:“此人不除,天下人皆可挟技要挟于我!”这句话揭示了杀华佗的核心逻辑:维护权力体系的绝对权威。

三、法律与权谋的双重审判:曹操的“正确”与“无奈”

从法律层面看,曹操杀华佗完全符合汉律。汉代对“不从征召罪”处罚极严,尤其在乱世背景下,中央政府对地方控制力减弱,更需通过严刑峻法维护权威。华佗作为庶民,却以医术为筹码与曹操博弈,已触犯统治者底线。

从权谋角度分析,曹操的决策更具远见。他深知,若纵容华佗,其他人才必效仿其“待价而沽”之举,导致人才市场混乱。此外,华佗提出的开颅手术方案虽具创新性,但在当时医疗条件下风险极高,曹操若接受治疗,一旦失败将危及生命,反而可能引发政权动荡。因此,杀华佗既是震慑群臣的政治手段,也是规避风险的理性选择。

然而,曹操的决策也暴露了其性格缺陷。他过于迷信权力威慑,忽视了华佗医学价值的不可替代性。华佗死后,其医书被焚毁,麻沸散、针灸术等珍贵遗产失传,成为中华医学史上的重大损失。曹操晚年因头痛病无人能治,曾感叹:“吾悔杀华佗,使此儿强死也。”这种悔恨,恰是其决策短视的明证。

四、历史启示:权力与人才的永恒博弈

华佗之死,是乱世中个人命运与政治逻辑碰撞的缩影。它揭示了一个残酷真相:在权力至上的封建社会,人才的价值往往被工具化,一旦触及统治者核心利益,即便如华佗般的神医,也难逃悲剧命运。

从现代视角审视,曹操的决策既有其历史合理性,也暴露了封建统治者的局限性。他通过严刑峻法维护了政权稳定,却因个人猜忌扼杀了医学进步的可能。这一事件警示后人:权力与人才的博弈需以理性为基石,既要维护制度权威,也要尊重专业价值,方能避免“杀鸡取卵”的悲剧重演。

华佗的陨落,是时代的悲哀,也是历史的镜鉴。它让我们在唏嘘“神医不再”的同时,更应思考:如何构建一个既能激发人才创造力,又能维护社会公平的制度环境?这或许才是这场千年悲剧留给后人最深刻的启示。