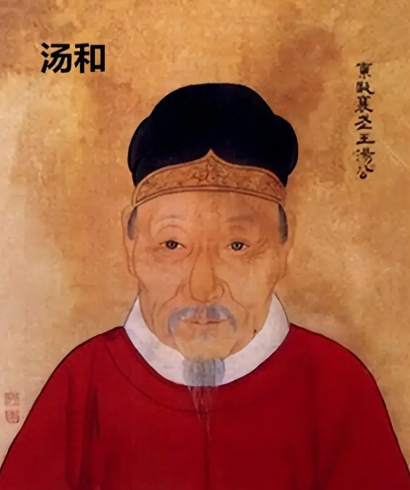

洪武三年(1370年),朱元璋大封开国功臣,徐达、李文忠等六人获封公爵,而作为朱元璋“发小”且最早追随的汤和,却仅被封为中山侯。这一反差引发后世诸多猜测:是酒后失言的惩戒?还是军功不足的必然?抑或是朱元璋精心设计的权力平衡术?通过梳理《明史》《明实录》等史料,可发现这场封爵背后的多重逻辑。

一、表面导火索:酒后失言与军事失误的叠加

汤和未封公爵的直接原因,史书归结为两点:其一,镇守常州期间,因请求朱元璋增兵未果,醉酒后抱怨“吾镇此城,如坐屋脊,左顾则左,右顾则右”,被朱元璋视为心怀二志;其二,征讨陈友定时放走余孽,导致八郡复叛,回师途中又遭秀兰山贼袭击,折损两名指挥使。

但若仅以此论,则难以解释矛盾之处:常遇春、冯胜等将领同样存在嗜酒、违抗军令等行为,却未影响封爵。例如冯胜在高邮之战中因轻敌导致指挥使阵亡,朱元璋仅暂夺其兵权,后仍封宋国公。可见,酒后失言与军事失误虽是导火索,却非决定性因素。

二、深层逻辑:军功与派系的双重考量

军功的相对性

汤和的军事表现存在明显短板。洪武四年(1371年)伐蜀战役中,他作为主帅因江水暴涨迟滞不前,反被副将廖永忠、傅友德抢先平定蜀地。漠北之战中,汤和更是一败涂地,暴露其军事能力的局限性。相比之下,徐达、李文忠等将领在北伐中屡建奇功,军功差距显著。

派系平衡的需要

朱元璋封爵的核心逻辑是“以爵位定秩序”。汤和作为“淮西二十四将”中资历最老者,若封公爵,可能引发其他功臣的不满。例如,与汤和并列的二十七位侯爵中,不乏自恃功高者。朱元璋通过压制汤和的爵位,向功臣集团传递明确信号:连皇帝的发小都仅封侯,其他人更应安分守己。这种“一侯震群侯”的策略,有效避免了封爵引发的内部矛盾。

对“巢湖水军”的防范

巢湖水军曾是朱元璋在鄱阳湖之战中的关键力量,但其背景复杂,最初投降郭子兴之子郭天叙,后归附朱元璋。朱元璋对这支部队始终心存警惕。汤和作为与巢湖水军关联密切的将领,封侯而非公爵,既是对其个人的约束,也是对巢湖水军势力的压制,防止其借功臣封爵膨胀。

三、性格与命运的博弈:汤和的隐忍智慧

汤和的性格特质,使其成为朱元璋权力游戏中的“安全牌”。他并非争权夺利之人,甚至在洪武十八年(1385年)主动交出兵权,以“犬马齿长,不堪复任”为由请求退休。这种无欲无求的态度,让朱元璋能够放心将其安置在侯爵位置。

更关键的是,汤和的女婿是鲁王朱檀——这位以荒唐闻名的藩王,反而成为汤和的保命符。朱元璋深知,汤和家族与皇位的威胁无关,因此对其网开一面。洪武二十七年(1394年),蓝玉案后功臣人人自危,汤和却以“老朽无能”的姿态面见朱元璋,张嘴任口水流淌,仅会叩头。这种表演彻底打消了朱元璋的疑虑,最终使其得以善终,追封东瓯王。

四、历史启示:权力场中的生存法则

汤和的案例揭示了封建时代功臣的生存困境:军功是入场券,但性格与政治智慧决定结局。朱元璋的封爵策略,本质是通过制造“不完美功臣”来维护皇权绝对性。而汤和的隐忍与退让,则展现了在极端权力环境下,如何以“不求闻达”换取生存空间。