北魏作为南北朝时期首个统一北方的游牧政权,其疆域横跨黄河流域,国力强盛时曾多次南征,却始终未能突破长江防线完成统一。这一历史困局的形成,源于民族特性、正统性争议、南北实力制衡及内部治理缺陷四大核心矛盾的交织作用。

一、游牧基因与江南水战的天然冲突

北魏以鲜卑族为核心建立,其军事传统根植于草原骑兵战术。拓跋焘时期,北魏骑兵凭借机动性优势横扫北方各政权,但这种战术体系在江南水网地带遭遇严重水土不服。史载北魏军队南征时,因不熟悉水战,在长江流域屡遭挫败。例如,刘宋政权曾利用水军优势在瓜步之战中重创北魏,迫使拓跋焘承认“南人善水战,不可轻敌”。这种军事短板在冷兵器时代难以通过短期训练弥补,成为北魏南征的天然障碍。

经济模式的差异进一步放大了军事劣势。北魏以畜牧经济为主,缺乏对南方稻作农业区的适应性管理经验。当其试图在淮南地区建立屯田时,因不熟悉水稻种植技术导致收成惨淡,无法支撑长期作战。反观南朝,东晋以来已形成成熟的江南经济体系,其“荆扬晏安,户口殷实”的富庶程度远超北魏占领区,为持续抵抗提供了物质基础。

二、正统性危机与汉人社会的抵抗

北魏统治者始终面临“胡汉正统”的身份困境。拓跋氏虽通过汉化改革试图融入中原文化体系,但南方士族仍将他们视为“索虏”。这种认知差异在军事对抗中表现为:南朝军队往往以“光复中华”为口号动员民众,而北魏军队则被贴上“异族入侵”的标签。例如,刘宋名将檀道济在广固之战中,正是利用这种心理差异,通过宣传“驱除鞑虏”凝聚民心,最终以少胜多击败北魏援军。

文化认同的鸿沟更体现在统治合法性层面。北魏虽推行均田制、三长制等汉化政策,但其核心权力仍掌握在鲜卑贵族手中。这种“外儒内法”的治理模式,在南方士族看来不过是“以夷变夏”的权宜之计。当北魏使者南下宣扬“天命所归”时,南朝文人常以《春秋》“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”进行反驳,这种文化话语权的争夺,进一步削弱了北魏的统一正当性。

三、南北实力制衡与战略机遇的错失

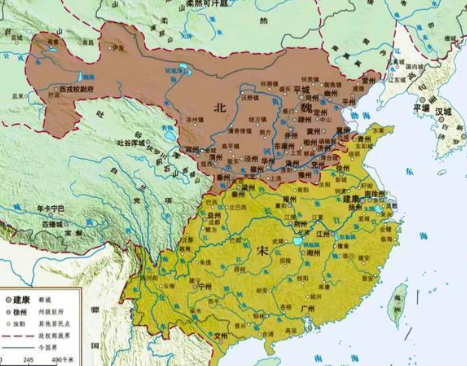

北魏统一北方的进程(439年)与南朝宋文帝元嘉北伐(430-450年)几乎同步,形成南北对峙的均势格局。此时北魏虽占据人口优势,但南朝通过门阀政治整合了江东士族资源,其“王谢堂前燕”的家族网络为政权提供了稳定的社会基础。这种政治生态的差异,使得北魏难以像前秦苻坚那样通过武力强行统一。

战略机遇的把握失误更是致命。孝文帝元宏(拓跋宏)时期,南朝齐政权内部动荡,本应是北伐良机,但元宏因汉化改革陷入鲜卑贵族与汉族士族的双重掣肘,最终在南征途中病逝。其子元恪继位后,北魏陷入“河阴之变”等内乱,而南朝梁武帝萧衍则趁机进行“侯景之乱”前的最后整合,南北实力对比悄然逆转。

四、内部治理缺陷与统治危机的爆发

北魏的封建化进程始终滞后于疆域扩张。其部落制残余导致中央集权薄弱,地方豪强(如尔朱荣家族)长期掌握军政大权。这种“强枝弱干”的格局,在孝文帝汉化改革后愈发凸显——鲜卑贵族因利益受损转而支持地方割据,而汉族士族则因文化隔阂保持观望。当六镇起义(523年)爆发时,北魏中央军竟无法有效镇压,最终导致政权分裂为东魏、西魏。

经济政策的失误加速了统治崩溃。为解决财政危机,北魏后期允许民间私铸货币,导致“恶钱”泛滥,物价飞涨。这种经济失控直接引发了社会动荡,史载“百姓苦之,至于弃市”。与此同时,南朝梁政权通过“土断”政策强化户籍管理,其“米斗至三钱”的物价水平远优于北魏,进一步削弱了北魏的统一物质基础。