公元1449年9月1日,河北怀来县土木堡的荒原上,20万明军在暴雨中陷入绝境。面对3万蒙古瓦剌骑兵的围困,这支曾横扫漠北的精锐之师竟在三天内土崩瓦解,明英宗朱祁镇被俘,52名朝廷重臣殒命,三大营精锐全军覆没。这场以少胜多的战役,不仅改写了明朝国运,更成为古代战争史上指挥系统崩溃的经典案例。

一、战略误判:朝贡贸易引发的战争导火索

土木堡之变的直接起因,源于明朝与瓦剌之间失控的朝贡贸易。自永乐年间起,明朝通过“厚往薄来”的朝贡体系羁縻蒙古,瓦剌使团人数从最初的50人膨胀至正统十二年的2472人,甚至虚报数倍以骗取赏赐。正统十四年,掌权太监王振发现瓦剌虚报使团人数且以劣马充贡后,仅按实际人数发放赏赐,此举彻底激怒了野心勃勃的瓦剌首领也先。

也先早有南下扩张之志,其统领的瓦剌部已统一漠北,控制兀良哈三卫,形成与明朝对峙的强劲政权。他借朝贡争端为名,分四路南侵,亲率中路军直扑大同,明军边塞接连失守,大同告急。这场战争的本质,是明朝“以夷制夷”政策的失败与瓦剌统一蒙古后扩张野心的碰撞。

二、指挥系统崩溃:王振的“作死三连”

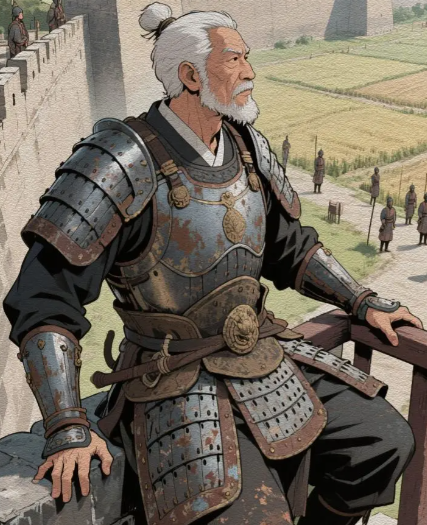

明军溃败的核心原因,在于指挥体系的彻底瘫痪。明英宗朱祁镇在宦官王振的怂恿下仓促亲征,将20万大军的指挥权交给这个毫无军事经验的太监。王振的三次致命决策,直接将明军推入绝境:

行军路线反复无常:明军从北京出发后,王振为炫耀乡里,强行绕道蔚州,行至40里后又因担心踩坏庄稼折返宣府。这种反复折腾导致士兵疲惫不堪,行军时间延误,为瓦剌追击创造机会。

驻扎地选择致命:撤退至土木堡时,兵部尚书邝埜建议速入居庸关,但王振坚持夜宿土木堡。此地地势高亢无水源,唯一河流被瓦剌占据,明军断水三日后陷入“挖地两丈不见水”的绝境。

临阵指挥荒谬至极:被围后,王振轻信瓦剌诈降,下令移营找水。饥渴难耐的士兵争相奔向河流,阵型大乱,瓦剌趁机突袭,明军“死者三之一,伤居半”,连英国公张辅等五十二名大臣皆死于乱军。

三、军事对比失衡:精锐之师为何不堪一击?

尽管明军人数占优,但实际战斗力与瓦剌相差悬殊:

军队成分复杂:所谓20万大军中,包含大量临时征发的民夫和老弱病残,真正作战部队不足半数。而瓦剌3万骑兵皆是久经沙场的精锐,擅长骑射与迂回包抄。

装备优势丧失:明军虽拥有神机营等火器部队,但在断水断粮、阵型混乱的情况下,火器无法发挥威力。反观瓦剌骑兵,其复合弓射程达200米,配合灵活的马术,形成压倒性优势。

士气天壤之别:明军长途奔波、饥渴交加,且主帅无能导致军心涣散;瓦剌则以逸待劳,也先通过“斩杀明军前锋即赏马匹”的激励政策,使部队保持高昂斗志。

四、历史回响:明朝由盛转衰的转折点

土木堡之变的后果远超一场军事失败:

武勋集团覆灭:英国公张辅、成国公朱勇等开国功臣后裔全部战死,明朝军事贵族阶层断层,文官集团趁机掌握军权,导致后期重文轻武的局面。

国防体系瓦解:三大营精锐尽失,明朝被迫从战略进攻转为战略防御,九边重镇加强防御,但再无力主动出击漠北。

政治格局剧变:英宗被俘后,于谦力主拥立景泰帝,引发“夺门之变”等政治动荡,明朝内部斗争加剧,国力进一步衰耗。