在印度种姓制度的金字塔结构中,首陀罗与吠舍作为第三、第四等级,分别占据社会生产的中层与底层。尽管二者同属被统治阶级,但其社会地位、职业分工、法律权利及历史渊源存在本质差异。这种分化不仅塑造了古代印度的社会结构,更深刻影响了现代印度的阶层流动与社会矛盾。

一、起源神话与身份建构:从“身体部位”到“灵魂烙印”

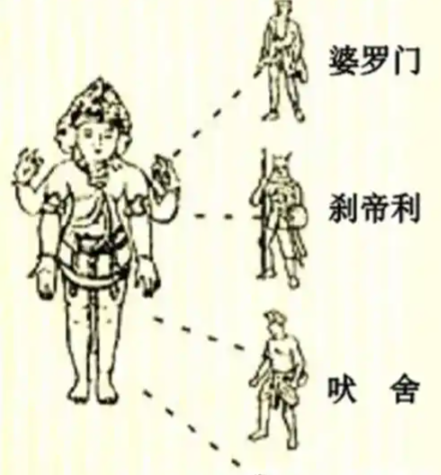

种姓制度的起源被婆罗门教赋予神话色彩。《梨俱吠陀》记载,原始巨人普鲁沙死后,梵天用其“嘴”创造婆罗门(祭司)、“双臂”创造刹帝利(武士)、“双腿”创造吠舍(平民)、“双脚”创造首陀罗(仆役)。这一神话将种姓差异神圣化为宇宙秩序的体现,为阶层固化提供了宗教合法性。

吠舍的名称与梵语“财富”(Vai?ya)同源,暗示其作为社会生产支柱的经济地位;首陀罗(?ūdra)则源于“迟钝者”的贬义词汇,反映其被征服者的身份标签。这种命名差异在制度层面被《摩奴法典》强化:吠舍被定义为“再生族”(Dvija),可通过宗教仪式获得精神生命;首陀罗则为“一生族”(Ekajāti),被剥夺参与宗教活动的权利,其存在被贬低为“服务高种姓的工具”。

二、职业分工:从经济支柱到服务性劳动

吠舍是古代印度农业、手工业与商业的核心力量。他们耕种土地、饲养牲畜、经营贸易,甚至通过放贷积累财富。公元前6世纪至前5世纪,随着印度城市化进程加速,吠舍阶层凭借商业网络成为刹帝利军事开支的主要资助者。佛教兴起时,部分富裕吠舍(如优波离)通过支持佛陀传播教义,试图突破种姓壁垒。

首陀罗则被限定于低报酬的服务性劳动领域。他们担任仆役、皮革匠、丧葬从业者等职业,劳动成果直接转化为高种姓的消费资源。尽管首陀罗中存在独立小生产者(如自由农夫),但其经济价值被系统性低估。例如,《摩奴法典》规定,首陀罗不得积累财富,其财产可被高种姓随意剥夺;若首陀罗从事“越界”职业(如学习吠陀经),将面临“灌铅入耳”的酷刑。

三、法律地位:从有限权利到系统性压迫

吠舍虽无政治特权,但仍保有基础经济权利与地方社群话语权。他们可通过缴纳赋税换取土地使用权,并在地方选举中拥有一定影响力。法律层面,吠舍与高种姓的冲突虽受压制,但仍有个案突破种姓界限(如与刹帝利通婚)。

首陀罗则处于法律体系的边缘。他们被禁止接触祭品、学习吠陀经,甚至呼吸被认为会污染高种姓空间。《摩奴法典》规定:杀害婆罗门者需处死,杀害首陀罗者仅需“净身一次”;首陀罗若侮辱高种姓,将被“斩去双手”或“割掉舌头”。这种极端不平等延续至殖民时期——1931年英国人口调查显示,首陀罗在印度议会中仅占8%席位,远低于其人口比例。

四、宗教参与:从边缘化到彻底排斥

吠舍虽无法进入婆罗门祭祀场所,但可参与民间信仰活动。他们通过布施、祭祀等方式支持婆罗门与刹帝利,以此换取社会地位的相对稳定。佛教兴起后,部分吠舍因反对婆罗门特权而皈依佛门,成为佛教传播的重要推动者。

首陀罗则被完全排除在宗教体系之外。他们不得聆听吠陀经、参与宗教仪式,甚至人生仪礼(如出生、婚礼、葬礼)需依赖低种姓祭司。佛教提出“四姓平等”理念,允许首陀罗出家,但这一改革在婆罗门教复兴后被逐步边缘化。现代印度教中,首陀罗仍被视为“不洁”群体,其进入寺庙常引发暴力冲突。

五、历史演变:从职业分化到制度性固化

种姓制度初期,吠舍与首陀罗的差异主要体现为职业分工。随着雅利安文明扩张,二者逐渐被纳入严格的等级体系。公元前4世纪后,种姓制度从经济分工演化为血缘传承与内婚制,吠舍与首陀罗的通婚被视为“罪孽污染”,常遭私刑处罚。

1947年印度独立后,宪法废除种姓制度,并通过保留配额政策提升低种姓教育机会。然而,社会观念的惯性仍使首陀罗面临系统性歧视。例如,2006年印度教育部将顶级院校低种姓学生比例提升至49.5%,引发高种姓群体持续抗议。