公元前14世纪,古埃及第十八王朝法老埃赫那吞(原名阿蒙霍特普四世)推行了一场以“独尊阿吞神”为核心的宗教改革。这场改革试图通过废除多神崇拜、削弱阿蒙神庙祭司集团势力来强化王权,但其激进措施不仅未能实现政治目标,反而引发了社会动荡、经济崩溃和国际地位下滑。本文将从政治、经济、社会和国际关系四个维度,剖析埃赫那吞改革的弊端及其失败根源。

一、政治弊端:激进改革激化统治集团内部矛盾

埃赫那吞改革的直接目标是打击阿蒙神庙祭司集团与地方贵族的联盟,但其手段过于激进,导致统治集团内部彻底分裂。

权力结构失衡:改革前,阿蒙神庙祭司集团通过控制土地、税收和司法权,成为与王权并立的政治势力。埃赫那吞虽通过没收神庙财产、提拔“涅木虎”(新兴军事贵族)试图重构权力体系,但“涅木虎”阶层力量薄弱,难以替代传统贵族的统治基础。改革后,阿蒙祭司集团仍掌控埃及约十分之一的土地,并拥有独立武装,而王权支持者仅能依赖法老个人权威,形成“强神权—弱王权”的畸形结构。

行政体系瘫痪:埃赫那吞迁都阿玛尔那(今阿马尔奈)后,强行剥离底比斯旧贵族的行政职能,导致地方治理真空。例如,改革期间,西亚属国因埃及中央集权崩溃而纷纷脱离控制,赫梯帝国趁机扩张至幼发拉底河流域,埃及国际影响力急剧下降。

继承危机:埃赫那吞死后,其子图坦哈蒙年仅九岁继位,在阿蒙祭司集团与军事贵族的联合压力下被迫废除改革。图坦哈蒙的《复兴碑》明确宣称恢复阿蒙神崇拜,并将首都迁回底比斯,标志着王权对神权的彻底妥协。

二、经济弊端:大兴土木加重民生负担

埃赫那吞改革的经济政策具有明显的“集中化”特征,但忽视了下层民众的承受能力,最终引发社会矛盾。

财政赤字激增:为推广阿吞神崇拜,埃赫那吞在阿玛尔那、孟斐斯、努比亚等地大规模修建神庙和宫殿。据考古发现,阿玛尔那城遗址中仅中央神庙就占地超过20万平方米,其建筑成本远超同期其他城市。同时,改革强制没收阿蒙神庙财产,但未建立有效的资产再分配机制,导致部分土地闲置,农业产量下降。

民生负担加重:改革期间,埃及普通民众需承担双重税负:一方面,传统神庙的“麦种税”被阿吞神庙的“阳光税”取代,税率提高约30%;另一方面,为支持新都建设,民众被迫参与无偿劳役。例如,底比斯工匠被强制迁移至阿玛尔那,导致原地区手工业瘫痪,而新都的工匠因缺乏原料供应陷入贫困。

经济结构失衡:改革废除了多神崇拜下的多元经济模式(如阿蒙神庙支持的纺织、陶瓷贸易),转而依赖阿吞神庙的单一宗教经济。这种模式缺乏市场活力,导致埃及与小亚细亚、希腊的贸易额在改革期间下降约50%,进一步削弱了国家财政。

三、社会弊端:文化专制引发民众抵制

埃赫那吞改革试图通过强制推行一神教来统一思想,但其文化政策忽视了埃及社会的宗教传统,导致广泛抵制。

宗教信仰冲突:古埃及多神崇拜已延续数千年,阿蒙神作为国家主神与地方神(如托特神、苏贝克神)共同构成民众的精神支柱。埃赫那吞禁止崇拜其他神明,甚至下令铲除建筑物上的阿蒙符号,引发信徒强烈不满。例如,在阿玛尔那遗址中,考古学家发现大量被刻意破坏的阿蒙神像,但民间仍秘密供奉传统神明,形成“官方阿吞教—民间多神教”的二元信仰格局。

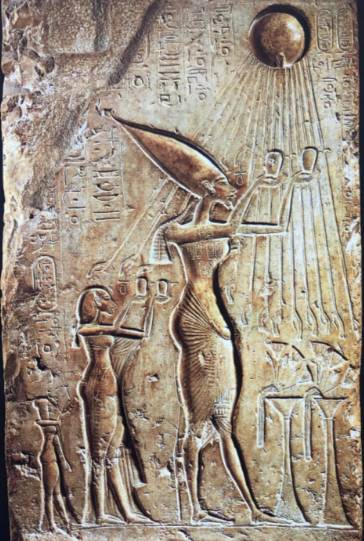

艺术风格断裂:改革期间,埃赫那吞推行“阿玛尔那风格”,以夸张的狭长五官、松弛体态表现人物,试图打破传统艺术规范。然而,这种风格与埃及人崇尚的“永恒与秩序”美学相悖,导致艺术市场萎缩。改革后,埃及艺术迅速回归古典风格,阿玛尔那时期的作品被视为“异端”而遭销毁。

知识阶层离心:改革废除了传统神庙学校,代之以阿吞神庙的教育体系,但新体系缺乏系统性和连续性,导致祭司、书吏等知识阶层大量流失。例如,底比斯神庙图书馆在改革期间被关闭,大量文献散佚,埃及文化传承出现断层。

四、国际关系弊端:战略收缩导致地缘危机

埃赫那吞改革期间,埃及对外政策从扩张转向内敛,直接导致国际地位下滑。

西亚属国叛离:改革前,埃及通过军事威慑和宗教同化控制叙利亚、巴勒斯坦等地。但改革期间,埃赫那吞因专注国内斗争而忽视属国求援,导致米坦尼、卡迭什等城邦转投赫梯帝国。据《阿玛尔那书信》记载,改革期间埃及与西亚属国的通信频率下降约70%,外交联系几乎中断。

海上民族入侵:改革末期,埃及因国力衰退无力抵御“海上民族”的侵袭。公元前1200年左右,利比亚部落和海上民族联合入侵尼罗河三角洲,埃及被迫放弃部分领土。此次危机暴露了改革后埃及军事力量的虚弱,进一步削弱了法老的权威。

努比亚控制松动:改革期间,埃及在努比亚的统治因神庙体系崩溃而松动。当地贵族趁机独立,建立纳帕塔王国(今苏丹北部),并与埃及形成对峙局面。直至第二十五王朝(公元前760—656年),努比亚人才重新统一埃及,但此时埃及已沦为地区二流势力。

结语:理想主义改革的现实困境

埃赫那吞改革的失败,本质是理想主义政治实验与现实社会结构的冲突。其弊端可归纳为三点:

权力基础薄弱:改革依赖法老个人权威,缺乏制度化支撑,导致“人亡政息”;

经济政策短视:集中化经济模式忽视市场规律,加重民生负担;

文化政策专制:强制统一思想引发社会抵制,削弱国家凝聚力。

这场改革虽在艺术领域留下“阿玛尔那风格”的遗产,但其政治遗产却是负面的:它证明了在奴隶制社会中,任何试图通过激进手段重构权力结构的改革,都可能因忽视社会现实而走向失败。埃赫那吞的悲剧,为后世统治者提供了深刻警示:改革需平衡理想与现实,否则终将沦为历史尘埃。