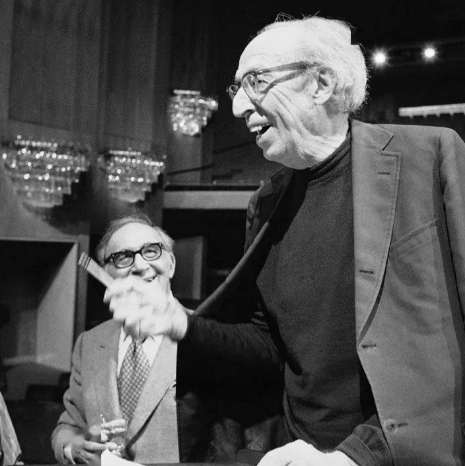

阿隆·科普兰(Aaron Copland,1900年11月14日—1990年12月2日),这位出生于纽约布鲁克林的犹太裔作曲家,以一己之力重塑了美国音乐的国际形象。作为第一位被世界公认的“美国风格”作曲家,他不仅将爵士乐、乡村民谣等本土元素注入古典音乐,更通过《阿帕拉契亚之春》《平凡人的号角》等作品,为美国文化身份的构建提供了音乐注脚。

一、从巴黎学堂到纽约街头:音乐基因的觉醒与重构

科普兰的音乐启蒙始于布鲁克林的钢琴课堂,但真正点燃他创作激情的,是15岁时聆听波兰钢琴家帕德雷夫斯基的独奏会。17岁随匈牙利作曲家鲁宾·戈尔德马克学习传统和声时,他已显露出对德彪西、斯克里亚宾等现代派作曲家的偏爱。1921年,21岁的科普兰远赴巴黎,成为娜迪亚·布朗热门下首位美国学生。在巴黎,他目睹贾吉列夫俄国芭蕾舞团演绎斯特拉文斯基的《春之祭》,这种原始力量与现代节奏的碰撞,彻底颠覆了他对音乐的认知。

1924年,科普兰以《管风琴交响曲》在布朗热访美音乐会上首演,确立其美国主要作曲家地位。这部作品虽被指挥达姆罗什批评为“23岁就写出这种东西,再过5年会杀人”,却意外获得库谢维茨基的赏识,后者不仅指挥其《钢琴协奏曲》首演,更委托他创作多部管弦乐作品。这段经历标志着科普兰从“不协和音信徒”向“美国音乐代言人”的转型。

二、三驾马车:芭蕾舞剧、管弦乐与民族风格的三角架构

科普兰的创作巅峰始于20世纪30年代,其标志性成就集中于三大领域:

芭蕾舞剧:与现代舞先驱玛莎·格雷厄姆的合作,催生了《牧区竞技》(1942)、《小伙子比利》(1938)和《阿帕拉契亚之春》(1944)三部里程碑式作品。其中,《阿帕拉契亚之春》以宾夕法尼亚州拓荒者的婚礼为背景,采用十三件乐器的室内管弦乐编制,通过八段变奏展现美国乡村的质朴与希望。该作获1945年普利策音乐奖,其主题旋律后被改编为《质朴的礼品赋》,成为美国文化符号之一。

管弦乐:1936年创作的《墨西哥沙龙》以玛祖卡节奏融合墨西哥民间曲调,开创了“异域风情交响诗”的先河。而《第三交响曲》(1944-1946)则通过十二音技法与爵士乐元素的融合,展现了科普兰从民族主义向现代主义的过渡。

声乐作品:为朗诵和乐队而作的《林肯肖像》(1942),通过大提琴、铜管与定音鼓的交织,刻画了美国第16任总统的坚毅形象。这部作品在二战期间首演,成为凝聚民族精神的战时宣言。

三、教育革命:从“听音乐”到“懂音乐”的范式转换

作为教育家,科普兰颠覆了传统音乐教育的认知框架。其著作《怎样欣赏音乐》(1939)以通俗语言解析音乐结构,将“主题发展”“和声进程”等抽象概念转化为生活化的比喻。例如,他将贝多芬《第五交响曲》的主题动机比作“命运敲门声”,使普通听众得以窥见音乐背后的逻辑之美。

1955年起,科普兰以指挥家身份活跃于欧美乐坛,其诠释的柴科夫斯基、马勒等作曲家作品,被《纽约时报》评价为“兼具理性分析与感性表达的完美平衡”。更值得一提的是,他晚年致力于培养年轻音乐家,纽约城市大学皇后学院于1982年成立的阿隆·科普兰音乐学院,即是对其教育理念的永久致敬。

四、争议与遗产:现代主义的十字路口

科普兰的创作轨迹并非一帆风顺。20世纪50年代后,他逐渐放弃美国风格,转而探索十二音技法与无调性音乐,代表作《钢琴幻想曲》(1957)和《内涵》(1962)引发了“是否背叛民族主义”的争议。然而,这种转向恰体现了科普兰作为艺术家的前瞻性——他深知,真正的民族音乐不应止步于对传统的模仿,而需在时代语境中不断重生。

1990年,科普兰在纽约塔利镇逝世,享年90岁。其遗作《夜思》(1972)中,单簧管与弦乐的对话依然萦绕着阿帕拉契亚山区的晨雾气息。从布鲁克林的钢琴少年到美国音乐的象征,科普兰用一生证明:民族风格的本质,不在于对地域元素的堆砌,而在于通过音乐语言构建共同的文化记忆。正如他在自传中所言:“我写的不是‘美国音乐’,而是‘属于美国的音乐’。”