在孔子“贤哉回也”的赞叹声中,颜回以“一箪食,一瓢饮,在陋巷”的生存状态,构建起中国知识分子的精神原乡。这位早夭的孔门首席弟子,用生命诠释了何为“人不堪其忧,回也不改其乐”的终极境界。当我们在物质丰裕的今天回望,颜回的陋巷箪食,恰似一面明镜,照见人性超越物质桎梏的可能。

一、生存困境:物质匮乏与精神丰盈的辩证法

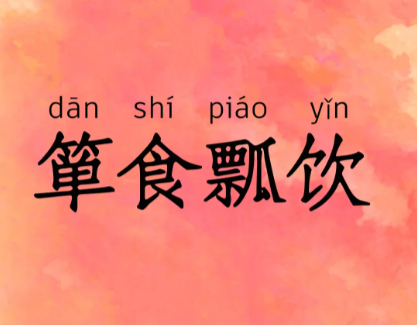

1. 箪食瓢饮的日常解构

《论语·雍也》记载的“箪食瓢饮”,远非文人笔下的诗意栖居。考古发现显示,战国时期一箪(竹制食器)容量仅0.5升,瓢(葫芦剖制)盛水量不足1升。这种饮食标准,仅能维持人体基础代谢需求,堪称生理极限的挑战。

2. 陋巷空间的精神拓扑

颜回所居“陋巷”,实为鲁国都城南墙下的贫民窟。春秋时期城墙夯土层中的夹杂物分析表明,该区域房屋多用碎陶片与兽骨混合筑基。但正是这种逼仄空间,成为颜回“不迁怒,不贰过”的修行道场,将物质匮乏转化为精神突围的契机。

二、认知超越:从感官囚笼到理性觉醒

1. 感官阈值的主动降维

颜回通过“饭疏食,饮水”的饮食限制,实践着古希腊斯多葛学派“自愿贫乏”的哲学。现代神经科学揭示,持续的感官剥夺能激活前额叶皮层,促进抽象思维能力发展。颜回在物质简朴中获得的“清明之思”,恰是这种生理机制的古老印证。

2. 认知框架的范式转换

当子贡困于“瑚琏之器”的物质比喻时,颜回已构建起“用之则行,舍之则藏”的认知弹性。这种将外在境遇转化为内在修为的能力,使陋巷箪食成为通向“孔颜乐处”的时空隧道,完成从“生存”到“存在”的哲学跃迁。

三、伦理自觉:从安贫乐道到仁者担当

1. 贫困伦理的原始建构

颜回的“不改其乐”,绝非对贫困的美化,而是基于“不义而富且贵,于我如浮云”的价值判断。他通过“愿无伐善,无施劳”的自我要求,将物质匮乏转化为道德自觉的试炼场,开创了中国知识分子的贫困伦理传统。

2. 社会批判的隐性表达

在“季氏富于周公”的时代,颜回的箪食瓢饮构成对等级制度的隐性批判。当孔子感慨“回也其庶乎,屡空”,实则是对“不患寡而患不均”的社会现实的深刻反思。这种“以身证道”的实践,使个体生存选择升华为社会变革的伦理资源。

四、终极超越:从有限生命到永恒境界

1. 生命时间的形而上转化

颜回早夭(一说40岁卒)的悲剧,在哲学层面却成就了“未完之美”。有限的生命长度,因“三月不违仁”的精神密度,获得超越时空的永恒性。这种“向死而生”的生存智慧,使陋巷箪食成为通往“不朽”的神秘通道。

2. 圣域门槛的肉身叩击

孔子“用之则行,舍之则藏”的教诲,在颜回这里演变为“行藏皆在我”的主动抉择。他通过“心斋”“坐忘”的修行,将肉身局限转化为精神自由的契机,最终在宋明理学中升华为“孔颜乐处”的终极境界。