在中国的历史上,三国时期是一个充满战争和英雄的时代。在这个时期,有一位文学家以其卓越的才华和独特详情

在明朝的历史中,有一位皇帝一直备受争议,他就是嘉靖皇帝。有人认为他是一位昏君,但也有人认为他有一详情

在中国古代历史的长河中,战争频繁的战国时期孕育了许多杰出的军事家和思想家。其中,吴起无疑是这一时详情

在明朝的历史中,有这样一位官员,他以严峻刚直著称,甚至连首辅张居正都对他忌惮三分。他就是明朝著名详情

王昌龄是盛唐时期的诗人。 王昌龄,字少伯,生于唐朝的鼎盛时期,这一时期也是边塞诗风最为盛行的时详情

慈禧太后,作为清朝末期的实际统治者,她的生活方式一直是人们关注的焦点。据史料记载,慈禧每日凌晨便详情

在中国历史上,楚汉之争是一段充满传奇色彩的历史。而在这场争斗中,有一个问题一直引人关注:项羽为何详情

在历史的长河中,有许多人物的形象常常因为各种原因而被扭曲,而我们今天要探讨的,就是明朝末年的一位详情

明朝是中国历史上一个充满传奇色彩的朝代,而在这个时代中,有一个人物的名字总是引人争议,他就是魏忠详情

在历史的长河中,总有一些人物和故事被时间的尘埃所掩盖,而今天我们要探讨的,便是关于曹睿身世的一段详情

在中国历史的长河中,有许多人物以其非凡的智慧和策略留下了深刻的印记。司马懿,这个名字在三国时期的详情

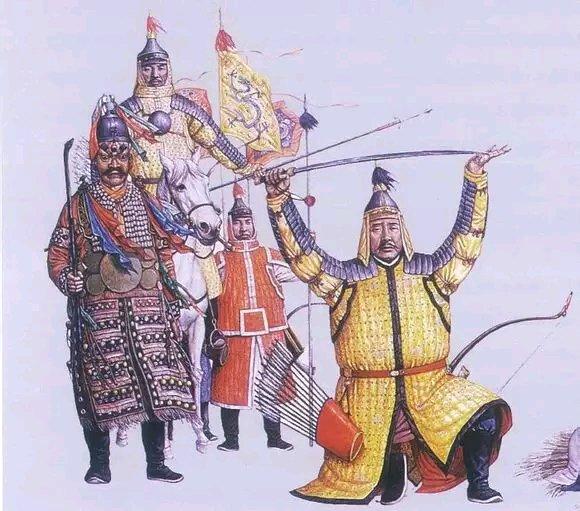

在蒙古帝国的历史中,成吉思汗的崛起是一个传奇。他的成功征服和统一了蒙古诸部,并最终建立了一个横跨详情

在中国古代社会,孝道是传统文化的核心之一。其中,入土为安是一种普遍的丧葬观念,意指人死后应被安葬详情

清朝乾隆年间,一个名叫和珅的官员迅速崛起,最终成为乾隆皇帝身边最受宠信的大臣。和珅的权势之大,影详情

在中国历史上,女性诗人的身影虽然稀少,但她们的作品却如璀璨的星辰般闪耀着不朽的光芒。东晋时期的女详情

在中国封建历史的长河中,皇帝后宫佳丽三千是常有的事,然而历史上却有这样一位特殊的帝王——明朝的建详情

冲绳岛战役,又称冲绳战,是第二次世界大战太平洋战场的最后一场重要陆地战役。XXXX年X月X日至6详情

在中国古代历史上,政治联姻往往是为了国家的利益而精心策划的一种手段。宣太后与义渠王的结合便是其中详情

在中国文学史上,诗歌一直是表达情感、传递思想的重要载体。特别是在南宋时期,面对国家危亡和社会动荡详情

在中国悠久的封建历史中,牛一直是农业生产的重要动力来源。因此,不少朝代出于对农业生产的重视,出台详情

在中国封建社会的长卷中,清朝乾隆年间的和珅无疑是一个极具争议的历史人物。作为乾隆皇帝身边最受宠信详情

在中国历史上,有许多女性因她们的智慧、美貌或权力而被后世铭记。王宝钏就是其中之一,她的名字与唐宣详情

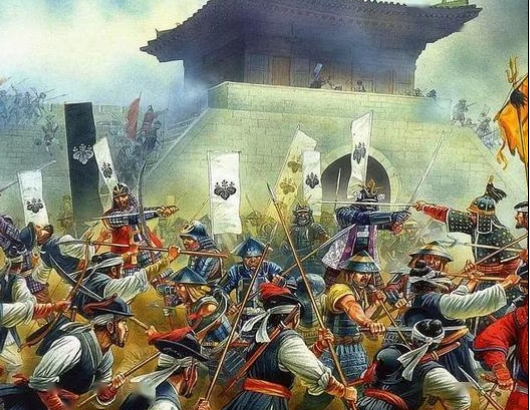

在历史的长河中,有一场战争以惨烈著称,却在最绝望的时刻上演了逆转的奇迹——那就是发生在16世纪末详情

在中国古代历史上,长平之战是一场影响深远的军事冲突,它不仅改变了战国时期的国家力量对比,也对后世详情

在历史长河中,蒙古铁骑和八旗都是以勇猛善战而著称的军队。然而,谁才是更厉害的战争之王呢?这是一个详情

野狼坡之战,是唐朝历史上一场具有重要意义的战役。这场战役不仅对唐朝的边疆安全产生了深远的影响,而详情

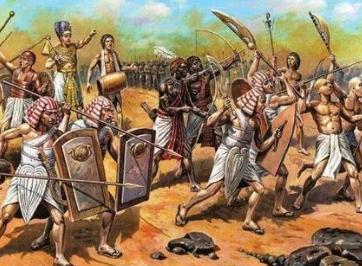

在历史的长河中,战争往往是国家之间力量对比、文化碰撞和利益争夺的直接体现。公元前14世纪至公元前详情

在中国的历史长河中,有一场战役以其激烈的战斗和深远的影响而闻名于世,那就是明朝末年的车厢峡之战。详情

在中国的历史长河中,有许多重要的战役都以其独特的战术和深远的影响而被人们铭记。其中,车厢峡之战就详情

好水川之战是一场发生在1038年北宋与辽国之间的战役。这场战役发生在今天的四川省南部,因为当时的详情

浅水原之战是中国历史上著名的战役之一,发生在公元755年。这场战争是唐朝与安史之乱叛军之间的一场详情

雅克萨之战是中俄两国之间的一场重要战役,发生在1858年。在这场战役中,清朝军队和俄罗斯帝国军队详情

雅克萨之战是中俄两国之间的一场重要战役,发生在1858年。在这场战役中,清朝军队和俄罗斯帝国军队详情

在中国古代的神话传说中,姜子牙和鬼谷子都是极具智慧和能力的传奇人物。他们分别代表了道家和兵家的智详情

一、背景介绍 秦始皇陵兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,被誉为世界第八大奇迹。然而,这些详情

标题:秦始皇10大诡异事件 一、陵墓之谜 1. 兵马俑:秦始皇陵的兵马俑被认为是世界上最大的详情

虞姬,中国历史上著名的女性人物,她与项羽的爱情故事被后人传颂不衰。而刘邦,作为项羽的对手和汉朝的详情

胤祥没有遭到雍正的清洗,但他在年轻时去世,这一点对于一些历史学家来说存在着一些争议。 一些人质详情

满清十二帝内没有溥仪的画像,只有照片,是什么原因呢? 在满清十二帝中,没有任何一位皇帝画过溥仪详情

溥仪的文化水平不仅仅是初中程度,尽管他的户口本上写着初中,但这并不是他真实的文化水平。 作为大详情

古人常说不孝有三,无后为大,而在皇权社会,皇帝不具备生育能力,可不仅仅是不孝的问题,毕竟古代历来详情

息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?息肌丸是一种有催情作用的美容香精,塞到肚脐眼里融化到体内,详情

赵飞燕服用息肌丸保持美貌,息肌丸是什么东西呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 据说详情

历史上绵亿是荣亲王永琪与侧福晋索绰罗氏所生育的王府中的第五子,但其他的孩子都早早过世了,所以绵亿详情

彼岸花,又称曼珠沙华,是一种充满神秘色彩的花卉。这种花通常盛开在秋季,其鲜红的花瓣和细长的花蕊形详情

在现代社会,我们依赖于各种产品来完成日常生活的各个方面。从智能手机到笔记本电脑,从家用电器到汽车详情

在我们的日常生活中,我们常常会忽视地球上的一些奇妙之处。然而,当我们从太空中俯瞰地球时,这些事物详情

在生物多样性的广阔领域中,每一次新的物种发现都像是打开了一扇通向未知世界的窗户。最近,科学家们在详情

在这个世界上,有些物品的价值超越了我们的想象。它们不仅仅是物质的存在,更是艺术、历史和文化的象征详情

在世界的每一个角落,无论是热血沸腾的球场,还是电视机前的粉丝,都被一位女性棒球选手的魅力所吸引。详情

位于中国云南的九龙河瀑布群,被誉为中国的尼亚加拉,是中国最大的瀑布群。这里的瀑布高低错落,气势磅详情

北仑河口,位于中国浙江省宁波市北仑区,是中国大陆海岸线的最南点。这里既有美丽的海滨风光,也有丰富详情

鸭绿江口,位于中国东北地区,是中国大陆海岸线的最北点。这里既有壮丽的山川河流,也有悠久的历史文化详情

湖北省,位于中国中部,素有千湖之省的美誉。全省湖泊众多,水域面积占总面积的四分之一。今天,就让我详情

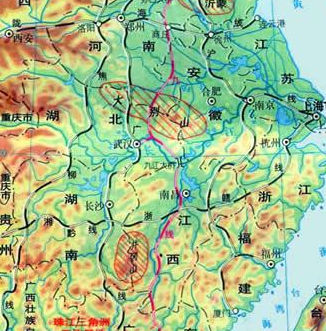

京九铁路,这条连接北京、上海、香港、澳门等9个省市的铁路干线,被誉为中国跨省市最多的铁路。今天,详情

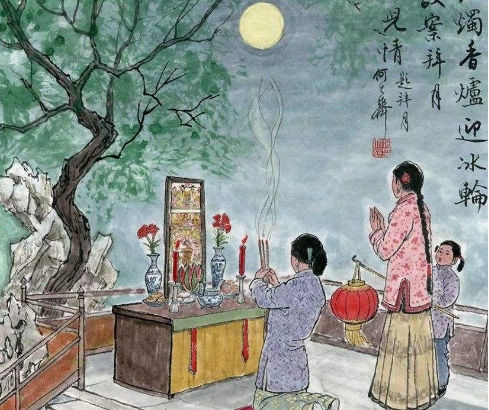

中国的传统俗语承载着丰富的文化遗产和历史智慧,其中男不拜月,女不拜灶是一句流传甚广的老话。这句俗详情

在中国的古代神话传说中,有四只凶猛无比的神兽,它们被称为四凶。这四只神兽分别是饕餮、混沌、穷奇和详情

在中国古代的神话与民间传说中,判官是地府中的司法官员,负责审判阴间亡魂的善恶与罪责。传说中的判官详情

《资治通鉴》是中国历史上一部极具影响力的编年体史书,它诞生于宋朝,由著名的历史学家司马光主编。这详情

中国的烹饪艺术以其多样性和复杂性而闻名于世,其中最为人熟知的便是分布在各地的八大菜系。每一菜系都详情

李时珍,明代著名医学家,他的代表作《本草纲目》被誉为中国乃至世界药学史上的一部巨著。这部书籍不仅详情

在中国古代的神话传说中,有许多神兽的形象深入人心。其中,最为人所熟知的莫过于饕餮。这个名字,源自详情

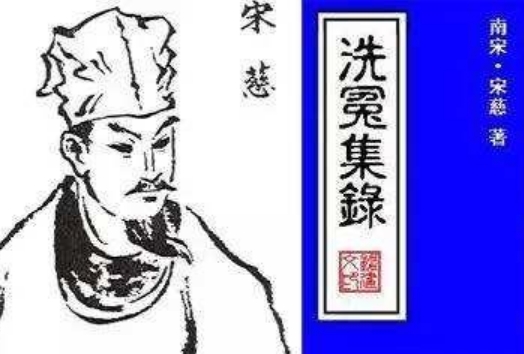

《洗冤集录》,作为世界上第一部系统的法医学专著,自南宋时期问世以来,就以其严谨的科学态度、细致的详情

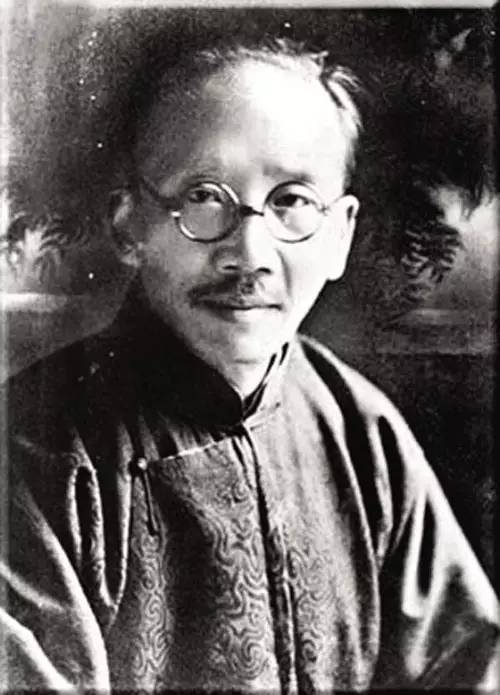

在中国现代教育史上,蔡元培先生的名字如同一座里程碑,标志着中国高等教育的转型与飞跃。作为北京大学详情

西门吹雪,这个名字在文学和影视作品中都留下了深刻的印记。他以剑术高超、性格孤傲而著称,被誉为剑神详情

在中国古代,丹书铁券被视为一种至高无上的免死金牌,它代表着持有者可以免受一切法律的制裁。而在《水详情

在中国的历史上,三国时期是一个充满战争和英雄的时代。在这个时期,有一位文学家以其卓越的才华和独特的风格脱颖而出,他就是曹植。今天,我们就来探讨一下这位建安文学的代表人物——曹植。 曹植,字子建,是东汉末年著名的政治家、军事家曹操的儿子。他生于一