腰斩,是古代酷刑,是指用重斧从腰部将犯人砍作两截,这种刑罚周代已经出现,直到雍正年间才被废除。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧。

《释名·释丧制》有言: “斫头曰斩,斩腰曰腰斩。”

对于科技匮乏、信息成本极高的古代社会而言,刑律是统治阶级维系统治的有力工具。

自法家起,统治者便以酷吏刑学作为辅助手段配合治国,然而所谓的“乱世重典”这一简单粗暴的治世形式往往被统治者过分倚重使用,也从而衍生了无数惨无人道的酷刑。

统治者借助各式残忍的酷刑,对人身加以摧残,以便达到最大威慑力,从而维持社会稳定,保证皇家权威的至高无上。

发展到后期,其猎奇手段连统治者自身都接受不能。

其中一种刑罚更是引得清朝雍正皇帝直接下令废除,而这一酷刑便是腰斩。

那么,腰斩究竟有多疼?据说死囚行刑前,甚至都要拿银子贿赂刽子手,以求速死。

重刑之下

历朝历代流传下来的死刑种类繁多,有斩首、车裂、杖毙、腰斩、凌迟等等形式。

腰斩在其中,甚至算得上是某种程度的历史进步。

因为早期的殷商时期,还处于原始社会向封建社会的过渡之中,因此保存了许多原始部族食人肉的野蛮习惯,因此死刑多围绕着“进食”范畴。

譬如“脯”,是将活人制成肉干,“醢”是把人剁成肉酱,传闻当年九侯的女儿不肯入宫与纣王淫乐,因此惹得纣王震怒,便将九侯处以醢刑。

直至周朝,以“烹饪”为主的死刑才逐渐被“斩斫”取代。

大体分为车裂、斩、杀三种。以“墨、劓、刖、宫、杀”,为五刑。

车裂,是指将人的四肢与头分别套上马匹,分别向不同方向拉扯,进而将受刑人的身体暴力撕成五块。

斩,便是指的腰斩。杀,则代指斩首。

发展到汉朝以后,受儒家思想的广泛传播与影响,“礼”字逐渐开始纳入法律。

汉文帝虽曾下诏废除肉刑,但之后的死刑仍保持着车裂枭首等较为严酷的刑罚。

死刑之外,多以鞭笞枷项为主。

虽然许多秘而不宣的残忍刑罚仍然存在并被使用,但较之曾经,整体还是处于日渐减轻的趋势。

而关于重刑之“重”的程度问题,数千年来都是一个极难把握的尺度。

中国历史上各种重典过重,进而演化为上位者鱼肉百姓,百姓揭竿而起的故事比比皆是。

发展到后来,许多重刑非但没有起到威慑百姓的作用,反而因受刑者慷慨赴死的坚定信念而感染无数旁观群众,使之成为群众心中的民族英雄。

真可谓与其初衷背道而驰。

腰斩之苦

在许多刑罚之中,腰斩可以成为是最惨烈的一种。

具体到方法里,便是把人从腰中间斩成两截,而斩断后,由于上半身保留了绝大多数的重要脏器,人甚至在很长一段时间内都能保持神志清醒,真可谓痛不欲生。

腰部不比脖子,脖子一断,大脑立刻会因为断气断血而死亡,而腰部受砍致死的原因是失血过多而导致的休克死亡。

但这恰恰需要一定时间才能达到,期间犯人只能眼睁睁看着腰间的巨大伤口,苦苦挣扎。

起初的腰斩,受时代生产力所限,多用斧或钺行刑。

但因作为原材料的青铜材质过软,所以常常导致无法直接将受刑者斩断,甚至需要不断补刀。

随着铁器的逐渐普及,行刑的器具也更新为了较为锋利的铡刀。

受刑者需要脱掉上身的衣服,便于行刑。

而人的腰椎骨较硬,骨骼走向之间存在缝隙,若施刑者的技艺不精,受刀部位找不准,那也会直接影响犯人死亡的快慢。

刽子手若有意折磨犯人,便会砍腰部向下一些的位置,这样犯人身体上端下端虽然已经分离,却仍然存在神经,过一段时间才会慢慢死去。

甚至有一些刽子手以此要挟索贿,若得不到满意的报酬,便刻意把犯人砍断的上半身放在桐油板上,这样犯人由于鲜血凝固无法流出,甚至可以存活数个小时,其中的痛苦煎熬可想而知。

而只有交够银子的犯人,才能“享受”一刀致命的痛快死法。

死于腰斩的名人

古人讲究风骨、气节,而挺拔的腰骨,便是一个人顶天立地的支撑。

前后陶渊明不为五斗米折腰,后有李白不肯摧眉折腰事权贵,支撑他们挺立的,便是一身铮铮铁骨。

而对于统治者而言,任何不肯俯首弯腰听话的文人,都是不安定因素。

既然他们在意风骨,便断了他们的风骨,斩断他们的脊梁,这样就可以教化出奴性的顺臣。

从古至今死于腰斩的文人数不胜数,其中更有许多令人唏嘘的青史留名之人。

秦朝的名相李斯,便是第一个被处以腰斩之刑的人。

他曾为秦国统一六国霸业出谋划策,拥护法学,主张废掉私学,并为统一字体与郡县制推广立下了汗马功劳。

而他的改革虽对后世影响颇深,在当时却直接触及了旧宗室的利益。

随着昏庸残暴的秦二世胡亥继位,他在朝中愈发举步维艰,并最终受阉人赵高所害,被污蔑儿子与盗贼交往颇深,欲图谋反,并因此受到牵连,最终身受五刑,被腰斩于市。

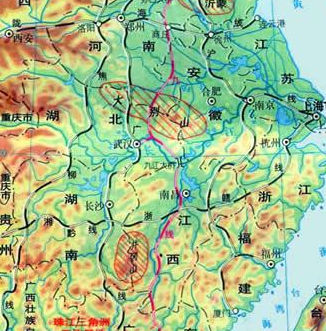

到了清明时期,因一人之祸牵连全族的例子数不胜数,但一般最多追溯到九族。而明朝的文学博士方孝孺,却是唯一一位被株连十族的文臣。

当时朱棣以清君侧名义入城,试图借助大儒方孝孺的名声收买人心,便刻意留他一命。

谁知随着燕军占领南京,满朝文武皆知大势已定,转而拥护朱棣。

而方孝孺就是宁死不屈,拒不肯降。

朱棣命人押解方孝孺到了大殿,以死相逼他为自己写出登基诏书。

当日方孝孺浑身缟素,被押至殿内后恸哭不止,并执笔写下:“燕贼篡位”四个大字。

惹得朱棣震怒,质问他是否不怕身死后连累家人,被诛九族。

只见方孝孺毫不畏惧,鄙夷道:“诛我十族又何怕?”

朱棣闻言便知道自己断不可能收服这名烈臣,于是真的下令诛杀方孝孺十族,以平息自己心中怒火。

而所谓的第十族,便是当时拜倒在方孝孺门下的亲近门生和身边挚友。

据说方孝孺在受腰斩之刑后,仍以肘撑地,以血为墨,一连写下了十二个半“篡”字,以表反抗之态,其性格真可谓刚烈十足。

一桩科考案

腰斩最终消失在清朝雍正时期。

而令腰斩消失的案件,也可谓是腰斩史上的一桩惨案。

最后一个被施以腰斩之法的人,名叫俞鸿图,是清朝的一名官员。

他于康熙五十一年考中进士,在雍正初登皇位之时,就曾凭借才智为皇上解围,他也因此得到了雍正的赏识。

并从此扶摇直上,官位升至河南学政,奉命督学。

众所周知,在封建社会中,科考是文人墨客们走向仕途的必经之路。

因竞争激烈,也常常引发许多舞弊徇私之事。

而朝廷对于舞弊案,一向是从重罚之,基本上涉及这类案件主考官,最终都是以死刑告终。

俞鸿图在官场摸爬滚打多年,一向知晓孰轻孰重。

他在任时兢兢业业,每逢考试之时,一定严锁门窗,并派人分别轮值,以杜绝考场的传递作弊,因此也一直不曾留下什么话柄。

后来,俞鸿图被派到武昌担任科考的主考官,他也依照往日做法进行了严密部署。

可人算不如天算,当时的俞鸿图新纳了一个美貌小妾,二人正是郎情妾意蜜里调油之际,便破格将她一同带到了武昌,并租房让其住下。

怎知这小妾贪心不足蛇吞象,竟与府内的仆人串通,收了举人的大量贿赂,在私下悄悄助其作弊。

她将考题悄悄贴在俞鸿图官服内的补褂上,俞鸿图穿官服出门,休息时将衣服脱下交给仆人,仆人便趁机揭下材料,偷偷传递给在外等候的应试者。

而在外的仆人也如法炮制,并成功向考场内传递了考试信息。

因此有大量浑水摸鱼无才无能的富贵子弟借机考中。

此事一出,顿时满城哗然。

消息传到当时早就与俞鸿图不和的湖北巡抚王士俊耳中,他立刻撰写奏折,六百里加急送到京城,参了俞鸿图一本。

雍正皇帝见此奏折大怒,命人严查此事。

俞鸿图因为“人赃俱获”,又不堪刑部酷刑审问,就这么不清不楚地招了供,被定了死罪。

雍正甚至亲笔把斩刑改判为腰斩,欲图杀一儆百。

被安排监斩的,正是俞鸿图的儿女亲家邹士恒,邹士恒慑于天威,自然不敢私下向俞鸿图透露消息。

可怜的俞鸿图直到被押至刑场,才知道身受腰斩,而此时再打点刽子手,以求痛快赴死,显然已经来不及了。

没收到银钱的刽子手自然心中不满,对其百般折磨。

俞鸿图受刑后其状凄惨无比,他在地上不断扭动,并以血为书在地上写了七个惨字,最后才慢慢痛苦离世。

目睹了亲家如此惨状,邹士恒一时间惊骇无比。

在例行上书汇报的折子里详细地阐明了俞鸿图受刑时的情况。

也许是其形过于惨烈,连一向刚戾的雍正都为之触动,于是下旨废除腰斩。

至此,在我国延续数千年的腰斩极刑才彻底宣告退出历史舞台。

而俞鸿图也因此成为了受此刑罚的最后一人。

结语

戊戌变法之后,许多与腰斩同级的酷刑逐渐在法典中被抹去。

随着个人意识的觉醒,文明的进步,人们对于刑法的认知产生了改变。

而酷刑的消失,主要是因为随着科技的发展,刑侦技术的进步,信息收发的成本大大降低,人们不再需要严刑重法来维护社会稳定。

如今的种种案件,都可以被分门别类地被一一侦破。

由于刑罚的针对性确定性不断提高,从而使得刑罚的严酷性得以适度降低。

人类文明发展到二十一世纪,历经了无数血与泪的考验与挣扎,才逐渐走向正轨。而这样的康庄大道,无疑是由无数先人的经验堆砌而成。

如今,尽管中国古代的种种不人道酷刑已湮灭在历史长河中,但我们仍需警惕如今世界其他地区存在的戕害人性的刑罚,这对于任何一个文明社会来说,都是血腥野蛮且逆行倒施的。

而在现实生活中,关于某些案件审判后“死不足惜”的呼声也愈演愈烈,如何公正地对犯罪行为进行判定,在不扭曲犯人人格的情况下最大程度确保判决的公信力,是如今许多刑法学者们值得深思的。