波兰战役,又称之为德波战争,是第二次世界大战中的战役之一,发生时间1939年9月1日至1939年10月6日,目的是为将来进攻苏联寻找一块跳板,作战代号白色方案,最终结果波兰战败,领土被纳粹德国、苏联瓜分。

简介

波兰战役(又称德波战争,而波兰称其为1939年保卫战或1939年九月战役;波兰语:Kampania wrześniowa,德国则称其为波兰战役,作战代号为《白色方案》)是德国、斯洛伐克与苏联军队于1939年9月入侵波兰的行动,该战役一般被认为是第二次世界大战的开始。在《德苏互不侵犯条约》签署了一星期后,德国于1939年9月1日凌晨4点40分展开进攻,而苏联亦于9月17日入侵波兰,10月6日,德苏两国占领波兰全国领土,波兰战役结束。

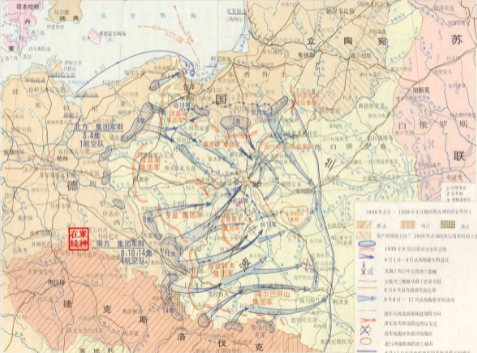

波兰战役形势图

战争介绍

德国军队分作北、南、西三个方向发动攻击,并以两翼包围的方式夹击集结于边境地带的波军主力部队。波军损失惨重、欲撤出部署于德波边境的部队,将其用于首都华沙以西的位置建立一条防线,等待军事同盟国的英法两国对德国的西方战线发动攻击,但拥有兵力绝对优势的盟军却按兵不动。9月中旬,德军兵临华沙,波军将大部分仅存的主力集结,于布楚拉河一线反击德军,一度逼迫后者抽调兵力应付,最终,德军将波军主力包围歼灭,获得了决定性的胜利。9月17日,东方的苏联根据《德苏互不侵犯条约》中的秘密协议而入侵波兰,开辟了第二战场。波兰政府认定原先守于东方“罗马尼亚桥头堡”进行固守的计划已不可行,遂下令撤离所有部队至中立的邻国—罗马尼亚。10月6日,最后一批波兰军队于科克战役被击溃,德苏两军占领波兰全国。尽管波兰从未有代表全国的政府或组织出面宣布投降过,但也已象征了波兰境内战事的结束。

10月8日,经过短暂的军政府管理后,德国直接将波兰西部,包括西里西亚、大波兰、波莫查、罗兹、但泽等曾为德意志帝国领土或有大量德裔人居住的地区并吞为国土,而其余区域则由党卫队上将汉斯·法郎克所领导的波兰总督府进行管理,对内施行“德国化”政策,在德国占领期间,纳粹党卫队于波兰境内建立了大量的集中营,关押犹太人、医生、公务员、教会人员与地主等群众,最后将被关押人员有系统地大量处决。在苏联1939年后的占领区中,斯大林则对波兰人实行“俄罗斯化”,同样杀害了波兰社会精英与政治反对者,其中尤以屠杀两万名波兰军官的“卡廷森林屠杀案”最为出名。在德国占领波兰全国后,后者组织起地下抵抗势力—“波兰家乡军”于二战期间进行游击战。逃到西方国家的数十万波军则另外组成一流亡政府,并加入了盟军,于其他战场继续与轴心国战斗。二战结束后,波兰本土由波兰统一工人党所执政,与西方意识形态接近的流亡政府则无法回到波兰,一直到东欧革命后才重回故土。

波兰战役是第一次世界大战结束后德军的首次大规模陆上作战,世界各国对于德军迅速达成的胜利感到惊讶,进而产生许多误解或有很大争议的观点,部分错误资讯仍在今日的出版品中可以见得,例如最有名的“波兰骑兵向德国坦克冲锋”、“德国空军于开战后数日即消灭波兰空军”等,实际上是众多以讹传讹的资讯加上纳粹宣传机关的刻意宣传所造成的不正确印象。另外,有军事历史学家将本战役视为德军新型态作战模式—“闪击战”首次使用的作战,并视其为德军吸收西方军事家(B·H·李德哈特、J·C·富勒和夏尔·戴高乐等人)的坦克理论而发展的结果,同样地,这个论点也受到了相当的批评。

背景

凡尔赛体系

第一次世界大战后,由于三大欧洲帝国—德意志帝国、奥匈帝国与俄罗斯帝国解体,原本其领地内的少数民族纷纷独立为民族国家,诸如捷克斯洛伐克、波罗的海三小国、芬兰、南斯拉夫以及波兰,这些国家形成的欧洲态势被称作“凡尔赛体系”。其中,波兰第二共和国人口约2,700万,领土面积为388,000平方公里(排于全欧洲第六位),是东欧最大的国家之一,但随着德国与苏联逐渐自一战与内战的创伤恢复,这些独立出来的新兴小国感受到两欧陆强权国的威胁,同时其本身国力又不足以对抗,遂开始寻找盟国以保障其本身安全,波兰便寻求英国与法国的协助。

英国与法国虽为传统盟国,在一战中对抗德国和武装干涉俄国内战时皆并肩作战,但面对波兰的要求则有了不同的回应。英国为保持欧洲的均势,不愿过分削弱德国而令法国变得过强,因此在20年代波兰请求帮助时皆予以拒绝。英国认为,波兰是法国的盟友,对于英国本身并无利益,首相大卫·劳合·乔治甚至连波兰领土西里西亚在哪里都不知道,还曾说过:“波兰人民从未在历史过程中表现出有能力维持长久的独立。”外相奥斯丁·张伯伦爵士也曾于1925年2月表示:“任何英国政府都不会、也永远不会为保护波兰走廊而牺牲一名英国掷弹兵的性命 ”法国则是波兰的盟国,希望后者能取代俄国的作用,因此在德波领土问题上总是站在后者一边。然而在另一方面,法国与波兰间的关系又并非对等,法国有时会因为本身目的而损害波兰的利益,而波兰的外交政策很大程度上受其肘吋。换句话说,倘若法国背弃波兰,后者在欧陆上即会丧失唯一的有力盟友,将陷入军事上孤立无援的境地。

欧陆上其他的小型国家,如南斯拉夫、捷克斯洛伐克和罗马尼亚三国组成了所谓的“小协约国”,波兰在寻求邻国盟友的过程中也想加入其联盟,但遭到捷国的拒绝,因而怀恨在心。两国间又彼此煽动其境内的少数民族冲突,捷国煽动波兰内的乌克兰人,波兰则鼓励捷国的斯洛伐克人反对捷克人。在波兰领土四周,仅有罗马尼亚始终与其保持着良好的关系,1921年3月还曾签订同盟条约,以应对俄国的威胁。虽然到了1939年该条约已经过期,但罗马尼亚仍对后来波兰政府、士兵与难民的逃亡占有相当重要的角色。

1920年代的德国、波兰与苏联之关系

第一次世界大战后,德意志帝国战败,被迫接受协约国的《凡尔赛条约》,放弃东部历史上曾属于波兰的大量领土,而俄罗斯帝国崩溃、苏联成立后,波兰趁此机会独立,并与后者发生了波苏战争,结果波兰在华沙战役中扭转局势,让苏联无法将其并吞。在整个1920年代,德国与苏联于国际上备受孤立,两国反而因此发展成了一种特殊的互助关系,1922年4月德国就与苏联签订了《拉巴洛条约》,后者将提供德国武器试验的场所,许多未来发迹的技术都在此时获得宝贵的测试经验,如坦克;而苏联则得到德国教官对其军队进行现代化与训练,令百废待兴的苏联红军可以更快地抵御波兰的威胁。两国间的合作十分密切,且并无意识形态的冲突,当时德国军队领导人汉斯·冯·塞克特将军认为苏联是理想的盟友,两国的合作可以长久,并共同于未来将波兰毁灭。

在此时期,德国对于波兰的厌恶程度甚至超过英法等国,原因包括英国对德国的态度转向容忍、法国军事思想转为防御为主、并还有士气萧条的情况,故不易另起战端,且在一战结束时,德国只丧失了阿尔萨斯-洛林两省给法国,这两省在历史上曾多次易手予他国,民族成分复杂而难定其归属,但在波兰的情况中,德国不但要让其恢复1772年时的领土,还要丧失西里西亚此一重要的工业产煤区(作为败战之惩罚)、割让但泽这个纯德国城市以及“走廊地区”给予波兰(该市超过95%的人都讲德语),在名义上成为独立的“利伯维尔”,导致德国本土与东普鲁士分隔,严重限制了后者的发展。大战结束后,德国总计丧失帝国时期的13%领土与12%的人口,其中波兰又占其极高之比例。出身自德东一带的塞克特对波兰更是痛恨,曾说道:“波兰的存在是不可容忍的,是与德国本身的需求不可调和的,波兰必须灭亡,而且一定会灭亡。”并灌输军队中“毁灭波兰”之信念,后来此主张也同样为柏林的高级官员所接受,魏玛共和国总理约瑟夫·魏尔斯曾公然发表过“波兰必须受到惩罚”的言论,而英国首相大卫·劳合·乔治也曾说过:“波兰被给予的太多,以后会造成大麻烦。”1925年6月起,德国开始对波兰进行关税战,并对其境内德意志侨民宣传复仇主义,鼓励其分裂运动。

苏联刚从战争中结束时与波兰的关系也同样紧张,尤其是《拉巴洛条约》的签订更是让后者感到极大的威胁,认为德苏两国军队未来可能发动向华沙进攻的巨大箝形攻势。但实际上,苏联这时致力于经济的发展,不愿在国际事务上发生冲突,故对外采和平外交。波兰提出除了维护其现有的《里加条约》规定的边界外,在其他领土上已无所求,加上面对逐渐壮大且不友善的德国,波兰无力再抽身对付苏联,苏联尽管对现行边界不满意,但还是愿意与其重修关系。1922年6月,波兰与苏联签订《波苏友好条约》,有了一定的改善,但两国间仍存有相当的不信任。1926年9月,苏联向波兰外长提交一份互不侵犯条约的草案,波兰同意,并建议苏联同波罗的海三小国都签订相同的条约,苏联亦答应。然而两国间的谈判又因为领土问题而陷入胶着,苏联认为立陶宛应拥有波兰领内的维尔诺省,而波兰认为这违反了《里加条约》,双方关系急速恶化,甚至在1927年6月,苏联大使遭到波兰的白俄罗斯侨民刺杀身亡。一直到1929年,苏联与波兰签订《白里安-凯洛格条约》,双方协议不以战争作为国家政策执行工具后,波苏关系才解冻。

1931年9月,日本发动了“九一八事变”,亚洲发生了战事,苏联为抽出兵力顾及该区,于1932年7月与波兰签订了《波苏互不侵犯条约(英语:Soviet–PolishNon-AggressionPact)》,有效时间为10年。

标有“波兰走廊”与但泽位置的地图。

希特勒上台后的转变

1933年,阿道夫·希特勒与其领导的纳粹党获得了政权,一反先前德国与苏联交好的关系,提出了纳粹主义向东方扩张的“生存空间”理念,并宣称将建立一个在欧陆拥有霸权的泛德意志国家,德国最终将对苏联展开战争。为达到此目的,希特勒将在德国的周围建立其反共战争的同盟国、卫星国或傀儡国。希特勒执政之初,德国与波兰关系急速恶化,1933年2月,希特勒接受英国《星期日泰晤士报》记者谈话时曾扬言:“要求波兰将走廊还给德国,并要在‘短时间内’。”还策动了德波边境的反波兰游行示威运动,如宣称将“解放”在但泽与走廊地区的德意志少数民族,并声称但泽将德国领土隔为两地是“《凡尔赛条约》中最丑恶的部分”。波兰领导人约瑟夫·毕苏斯基则以武装部队驻于边境,施加军事压力,令希特勒收手。德国与苏联的交恶,反而促使苏联与波兰改善,希特勒便改变方针,表示愿意修补两国的关系,停止了20年代以来的关税战和攻击性的宣传。1933年11月,德波两国发表联合公报,宣称:“将以外交手段解决两国间的纷争。”1934年,两国签订了为期10年的《德波互不侵犯条约(德语:Deutsch-polnischerNichtangriffspakt)》。1935年后,继任毕苏斯基职务的爱德华·雷兹-希米格维将军察觉到德国的威胁,该国正违反《凡尔赛条约》,积极的重整军备。但波兰外交部长、同时也是毕苏斯基内阁成员的约瑟夫·贝克则继续奉行亲德政策,从“德奥合并”到支解捷克斯洛伐克的“苏台德危机事件”时,波兰都表示支持德国。同时,波兰也仿效德国以武力威胁他国—出兵立陶宛、强迫后者承认维尔诺属波兰领土,以及施压捷国、成功吞并在1919年波捷战争时所失去的捷欣一地,这些侵略作为都令波兰在欧洲的形象恶化,国际地位更为孤立。

完成吞并捷国后,希特勒开始正式拉拢波兰加入《反共产国际协定》,形成如同后来匈牙利王国、罗马尼亚王国、保加利亚王国、芬兰和日本帝国的联合战线,1938年,新任外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫与波兰大使会晤,提出其联盟必须以但泽划归给德国、并在走廊地区建立一条高速公路来连结德国领土为前提,倘若波兰答应,希特勒将会未来给予波兰乌克兰北方的领土,并将德波条约将延长25年作为补偿。然而波兰认为,若加入了德国为首的军事联盟将会沦落为一个卫星国,甚至最终其国家地位将受到威胁,如同捷国被德国所吞并,因此贝克拒绝其提议,波兰外交部与军事领导人的看法也走向一致,波兰政府领导人亦不信任希特勒。3月21日,贝克前往柏林与希特勒会晤,后者强硬地要求其接受德国的条件,但遭到拒绝,双方不欢而散。希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划—《白色方案》,并于4月3日予以批准。

英国也意识到德国与波兰关系的改变,1939年3月31日,波兰得到英国的保证,将维护前者领土的完整;4月6日,贝克前往伦敦签署《英国-波兰安全保证条约》;5月19日,波兰又与法国签订类似的议定书,表示当波兰受到攻击时,法军将攻击德国,同样地,当法国与比利时受到德国攻击时,波兰也会进攻后者。希特勒于同月28日以波兰接受英法两国保护为由,宣布废除《德波互不侵犯条约》,并命令德军在8月前做好进攻该国的准备。另一方面,英国首相内维尔·张伯伦仍认为能与希特勒能达成一项关于但泽(也许还包括波兰走廊)的协议、战争是可以避免的,希特勒也有相同的看法。

德国大使汉斯-阿道夫·冯·毛奇、毕苏斯基、德国宣传部长约瑟夫·戈培尔和波兰外长约瑟夫·贝克,,摄于1934年6月15日的华沙,五个月前,两国签署了《德波互不侵犯条约》,正处于蜜月期。

德国与苏联的妥协

在但泽和走廊的会谈破裂后,德国几个月内与波兰之间没有任何外交互动。希特勒也知道,自从1939年4月起,英法两国欲遏止德国而与苏联谈判,但仅要求苏联提供帮助,却不愿在苏联同样受到攻击时援助,谈判遂陷入胶着,再加上苏联与德国国境并未相接,若要与德军战斗就得通过波兰或罗马尼亚的领土,而这两个国家却都不同意其军队通过,尤其是波兰,贝克认为若与苏联同盟只会激怒希特勒,让战争提早爆发。希特勒见此,便于8月23日派外交部长里宾特洛甫前往苏联,于当天晚上签订了《德苏互不侵犯条约》(又称“莫洛托夫-里宾特洛甫条约”),有效时限为十年,国际上对德苏的关系改变感到震惊,原先这两个国家在意识形态上是完全对立的。然而《德苏互不侵犯条约》并非仅有保证两国安全的效用,其中还附加了一项秘密协定:两国共同瓜分东欧,包括波兰、波罗的海诸国、罗马尼亚等国家,以波兰来说,他将被德苏两国共同瓜分,前者取得49%的领土,剩余则划给苏联,两国不但将共同出兵打击波军,在德国因进攻波兰而遭英法宣战时,苏联将会维持中立,波兰即因此将面对历史上德国与俄罗斯的第四次瓜分。

希特勒原预计于8月26日凌晨4点开始发动攻击,但因为三件事而延迟了:一、8月25日,波兰与英国签订的《英国-波兰安全保证条约》被并入了1921年法国与波兰的同盟条约中,即意旨英国加入了法国与波兰的军事联盟,并重申它们将捍卫波兰领土之完整与国家的独立地位;二、意大利王国的“领袖”贝尼托·墨索里尼向希特勒表示,意大利尚未作好战争之准备,故不会加入这场德军的行动中;三、英国和波兰同时向柏林暗示他们愿意重新就但泽与走廊问题恢复谈判,因此希特勒动摇了,并召回前线的部队,但仍有小股部队未接获命令而发动了攻击,25日至26日的凌晨,德国的一队破坏小组因为没有听到延迟攻击的消息,而照预定计划攻击了西里西亚亚布伦科夫隘口和莫斯蒂的火车站(英语:JabłonkówIncident)。8月26日上午,他们遭波军击退,此事件已经给了波兰人预警—德国即将发动攻击。

8月26日,希特勒试图阻止英国和法国干预在即将爆发的战争,甚至提出在未来将德军供大英帝国指挥。谈判过程中希特勒相信西方盟国向德国宣战的可能性不大,并认为他们也在想办法摆脱先前对波兰的领土保证,希特勒认为英法两国将在德国征服波兰后,愿意重新进行谈判,最终将达成有利于德国的结果,因此他要继续尝试分化西方盟国与波兰。在这期间由于时间逐渐接近可以保护波兰的秋雨季节,不能继续延迟下去,且希特勒了解一旦再改变入侵时间,行动就要再晚好几个月。

苏联外交部长米哈伊洛维奇·莫洛托夫签署《苏德互不侵犯条约》

最后通牒

在英国的催促下,8月29日时,德国发布了最后一次的外交声明,同时,《白色方案》的时程表必须重新修正。当晚,德国政府作出回应,除了要保护波兰的德国少数民族外,德国还要收复但泽以及波兰走廊(先前希特勒仅要求于走廊建立高速公路,现要取得走廊全境),希特勒现已要一场真的战争,因此他打算避免掉先前捷克斯洛伐克时西方国家介入的问题,并欲分化波兰和西方国家的关系,因此提出了有一个附带条件:前来的波兰全权代表必须在一天的时间内抵达柏林来签署一项协议。英国的张伯伦内阁仍为可以继续进行谈判而感到高兴,但若考虑到德国规定波兰全权代表要在限时一天的时间里抵达,这个难以达成的限时行动也意味着此为德国的最后通牒。8月30日至31日间的凌晨,里宾特洛甫向英国大使宣读了德国的十六项要求,而当英国大使内维尔·韩德森(英语:NevileHenderson)要求将该文件副本转交给波兰政府时,遭里宾特洛甫拒绝,理由是“波兰代表未能在午夜前抵达。”当波兰大使约瑟夫·利普斯基于当日中午抵达柏林、求见里宾特洛甫时表示,波兰现在愿意考虑与德国进行谈判,但他也承认自己没有全权能签署任何协议,里宾特洛甫便将他赶走。不久,德国的广播宣布波兰否决了德国的提议,因此谈判终止。下午四点,希特勒决定将攻击行动于隔天早上4时45分展开。

在德国大军正式入侵前,德国与波兰就已开始进行个别的行动。8月29日,德国潜入敌人后方进行破坏的单位于 塔尔瑙火车站放置了炸弹(英语:Tarnów rail station bomb attack),炸死了21名乘客、另有35人受伤。8月30日,雷兹宣布波兰进行动员、令军队人数增长至700,000人,但全面动员又因为英法两国施加的压力而取消,法国仍期望能透过外交还解决这次的纷争,但后者未注意到德国军队已集中于德波边境。8月31日晚,纳粹党卫队执行了引发边境冲突的“希姆莱行动(英语:Operation Himmler)”,其中最出名的是“格莱维茨事件”,数名党卫队成员穿上波兰的军服、拿着假国旗攻击德国边境的格利维采的一座无线电电台,并将几位集中营的囚犯处死,装作是受波兰军攻击的德国电台人员尸体,供记者拍摄。1939年9月1日,德国正式发动对波兰的攻击,而波兰由于先前法国的阻挠,只完成了部分的动员,仍有许多单位处于编组中的状态,或正前往指定的前线阵地路上。