《曾国藩家书》一书收录了曾氏从年轻至去世前的百余篇较有代表性的家书,按内容大抵可分为治军、为政、修身、治学、持家、处世、理财、交友、用人等章。

简介

《曾国藩家书》是曾国藩的书信集,成书于清19世纪中叶。该书信集记录了曾国藩在清道光30年至同治10年前后达30年的翰苑和从武生涯,近1500封。所涉及的内容极为广泛,是曾国藩一生的主要活动和其治政、治家、治学之道的生动反映。曾氏家书行文从容镇定,形式自由,随想而到,挥笔自如,在平淡家常中蕴育真知良言,具有极强的说服力和感召力。尽管曾氏留传下来的著作太少,但仅就一部家书中可以体现他的学识造诣和道德修养。曾国藩作为清代著名的理学家、文学家,对书信格式极为讲究,显示了他恭肃、严谨的作风。

内容简介

《曾国藩家书》共收录曾国藩家书435通,其中《与祖父书》14通,《与父母书》48通,《与叔父书》9通,《与弟书》249通,《教子书》115通;另附《致夫人书》《教侄书》等7通,包括修身养性﹑为人处世﹑交友识人﹑持家教子﹑治军从政等,上自祖父母至父辈,中对诸弟,下及儿辈。

在为人处世上,曾国藩终生以“拙诚”、“坚忍”行事。他在致其弟信中说:“吾自信亦笃实人,只为阅历世途,饱更事变,略参些机权作用,便把自家学坏了!贤弟此刻在外,亦急需将笃实复还,万不可走入机巧一路,日趋日下也。”至于坚忍功夫,曾国藩可算修炼到了极点。他说:“困心横虑,正是磨练英雄,玉汝于成。李申夫尝谓余怄气从不说出,一味忍耐,徐图自强。因引谚曰:‘好汉打脱牙和血吞。’此二语,是余生平咬牙立志之诀。余庚戌辛亥间,为京师权贵所唾骂;癸丑甲寅,为长沙所唾骂;乙卯丙辰为江西所唾骂;以及岳州之败,靖港之败,湖口之败,盖打脱牙之时多矣,无一次不和血吞之。”曾国藩崇尚坚忍实干,不仅在得意时埋头苦干,尤其是在失意时绝不灰心,他在安慰其弟曾国荃连吃两次败仗的信中说:“另起炉灶,重开世界,安知此两番之大败,非天之磨炼英雄,使弟大有长进乎?谚云:‘吃一堑,长一智。’吾生平长进,全在受挫辱之时。务须咬牙励志,费其气而长其智,切不可徒然自馁也。”

《曾国藩家书》

在持家教子方面,曾国藩主张勤俭持家,努力治学,睦邻友好,读书明理。他在家书中写道:“余教儿女辈惟以勤俭谦三字为主。……弟每用一钱,均须三思,诸弟在家,宜教子侄守勤敬。吾在外既有权势,则家中子弟最易流于骄,流于佚,二字皆败家之道也。”他希望后代兢兢业业,努力治学。他常对子女说,只要有学问,就不怕没饭吃。他还说,门第太盛则会出事端,主张不把财产留给子孙,子孙不肖留亦无用,子孙图强,也不愁没饭吃,这就是他所谓的盈虚消长的道理。

在治军用人方面,曾国藩对于武器和人的关系,他认为“用兵之道,在人不在器”,“攻杀之要在人而不在兵”。在军队治理上主张以礼治军:“带勇之法,用恩莫如用仁,用威莫如用礼”,“我辈带兵勇,如父兄带子弟一般,无银钱,无保举,尚是小事,切不可使他扰民而坏品行,因嫖赌洋烟而坏身体,个个学好,人人成材”。为使官兵严守纪律,爱护百姓,曾国藩亲做《爱民歌》以劝导官兵。

在战略战术上,他认为战争乃死生大事,应“先求稳当,次求变化”。在用人上,讲求“仁孝,血诚”原则,选拔经世致用的人才。选人标准是“崇实黜浮,力杜工巧之风”,因而石达开说“曾国藩不以善战名,而能识拔贤将”。曾国藩的幕府就是一所人才培训基地,李鸿章、左宗棠、彭玉麟、华蘅芳等都在其左右共事。

家书目录

蒙皇上天恩,得会试分差

情愿吃亏,万不可与人构讼

政通人和,朝臣如常

如能救焚拯溺,何难嘘枯回生

谨守父亲保身之训

孙等在京,别无生计,不能备仰事之资寄回,不胜愧悚

孙此刻在京,光景渐窘

三月之事,本侄分所当为,情所不得已,何足挂齿

男教训不先,鞠爱不切,不胜战栗待罪之至,兄弟匪他人,患难亦相赖

男等在京,身体平安,孙男孙女皆好

念念改过,虽小必惩

男亦常习小楷,以为明年考差之具

游子在外,最重唯平安二字

寓内上下平善,但光景艰难,不能寄货回家

些小得失不足患,特患业之不精耳

大器晚成,堂上不必以此置虑

吾辈读书,只有两事

一者进德之事,一者修业之事

读书,何必择地?何必择时

唯愿诸弟发奋立志,念念有恒

士人读书,第一要有志,

第二要有识,第三要有恒

一生之成败,皆关乎朋友之贤否,不可不慎

伏望上大人俯从男等之请,即命六弟、九弟下省读书

兄弟和,虽穷氓小户必兴,兄弟不和,虽世家宦族必败

于孝悌两字上,尽一分,便是一分学,尽十分,便是十分学

大考喜信

凡事皆贵专

应酬更繁,幸身体大好

所以汲汲馈赠,盖以持盈保泰

天可使吾今日处丰亨之境,即可使吾明日处善、宽五之境

中无所有,而夜郎自大,此最坏事

进德、修业二者由我做主

苦言劝率五居乡,勤俭守旧,不必出外做官

无论文章之工不工,总以看书为急

人苟能自立志,则圣贤豪杰,何事不可为?何必借助于人

吾人用功,力除傲气,力戒自满

学问之道无穷,而总以有恒为主

若事事勤思善问,何患不一日千里

常存敬畏之心,则是载福之道

家中有人做官,则待邻里不可不略松,而家用不可不守旧

江岷樵不辞劳苦料理朋友丧事

侄得升翰林院侍读学士

望祖父先换蓝顶

六弟文章极好,似明年纳监下场

大人手示杜门谢客,男深为庆幸

万望家中勿以琐事耽搁九弟、季弟

交友需常常来往,不可太疏

男只求平安,伏望大人勿以得差为望

若能参以“和尚碑”、“郭家庙”

二帖之沉着,直追古人不难矣

六弟幸得成就功名

望堂上大人不以男病为忧,不以得差为望

请敬接诰封轴

满则招损,亢则有悔

特命四弟束装出京,专送诰轴回家

为求富贵吉祥,但求无水蚁

无凶险¨面前宏敞而已

承大人之命一意服官

十金换钱,分送戚族中最亲最苦者

予得超升内阁学士

凡事不可占人半点便益

大人千金之躯,诚宜珍重

改路、架桥、栽树,使包裹更为完紧,

我家之气更聚

劝其痛着祖鞭,并心一往

男等在京,一切自知谨慎

对盈虚自然之理,不必抑郁

历史背景

曾国藩早年致力学问,其学术研究从历史、古文到书法、理学以及各种典章制度。他渴望多做学问,与当朝大学问家梅曾亮、何绍基等名士媲美,但他最终没有成为一位著述丰富的大学者,主要原因是他还来不及著书立说,就已升至二品高官,从此忙于官场之争,再后来投身于戎马征战之中,使他不可能固守书苑,一心研究学问。当代著名学者南怀瑾在《论语别裁》中说:“清代中兴名臣曾国藩有十三套学问,流传下来的有两套,其中之一就是《曾国藩家书》。”《曾国藩家书》记述了曾国藩一生的主要活动和他从政、治家、治学、治军的主要思想,是后人研究曾国藩思想的宝贵资料。

《曾国藩家书》

曾国藩在攻克天京后,权势极大,功高震主,清朝对其极不放心。咸丰帝曾在湘军克复武汉时叹道:“去了半个洪秀全,来了一个曾国藩。”曾国藩具有丰富的政治经验和历史知识,熟悉历代掌故,因而在击败太平天国后一方面自裁湘军,一方面把家书刊行问世,借以表明自己忠心为清廷效命,以塞弄臣之口。曾国藩家书自时起便风靡流行,历久不衰。后经多家取舍整理,形成多种版本。总的说来,他的家书现存1400多篇,从道光二十年到同治十年,历时30年,其内容包括了修身、教子、持家、交友、用人、处世、理财、治学、治军、为政等方面,这些家书真实而又细密,平常而又深入,是一部真实而又生动的生活宝鉴。

作品鉴赏

文学赏析

《曾国藩家书》是研究曾国藩和清朝社会末期的重要资料。曾国藩继桐城派之后,溯源经史,别立湘乡派,行文镇定,形式自由,于点点滴滴的真实生活中见真情、蕴良知,充分体现了他“道德文章冠冕一代”的称誉。

一、称谓及提称语

称谓是对收信人的称呼。称谓之后一般附有提称语,是用来提高称谓的语词,也就是对受信人进行尊敬抬举的意思。

对祖父母,曾国藩毕恭毕敬,称“祖父大人万福金安”,“孙男国藩跪禀祖父母大人万福金安”等。“万福金安”,是祝颂请安之词。

对父母,曾国藩也是毕恭毕敬,称“男国藩跪禀父母大人万福金安”、“男国藩跪禀父母大人膝下”等。“膝下”一词,是子女对父母的提称语,意为常依于父母膝旁,既表敬重,又示眷恋。

对叔父,曾国藩虽然不必“跪禀”,也是恭敬有加,称“侄国藩敬禀叔父大人侍下”、“侄国藩谨启叔父母大人座下”、“侄国藩谨禀叔父母大人礼安”、“侄国藩谨启叔父母大人万福金安”等。“侍下”、“座下”,都是提称语,表示尊敬。

对弟弟,曾国藩则比较亲切随意,称“四位老弟足下”、“诸位贤弟足下”、“四位老弟左右”、“澄侯四弟左右”、“澄、温、季三位侍右”等,以“左右”、“足下”较为常用。“左右”者,助也。“足下”,原用以称君主,后多用于同辈之间相称的敬词。都是提称语,表示尊敬。澄、温、季,分别是曾国潢(字澄侯)、曾国华(字温甫)、曾国葆(字季洪)的字的简称。称字不称名,也表示尊敬。

对妻子,曾国藩称“欧阳夫人左右”,也是表示尊敬。

对儿子,曾国藩则口气大变,称“字谕纪泽”、“字谕纪鸿儿”。一律用“字谕”。“谕”者,告晓、告示也。一般用于上级对下级,长辈对晚辈。完全是发号施令的口气。

对侄子,曾国藩则口气比较温和,称“字寄纪瑞侄左右”,不再称“谕”,而是称“寄”,显得较为客气;特别是以“左右”相称,等于是把侄子的地位提升了,含有尊敬的意思在里面。

二、启辞

启辞是书信的开场白。或略作寒暄,或提示写信原委,如“惠书奉悉,如见故人”、“捧读德音,喜出望外”、“忽奉手教,获悉一是”之类。对于启辞套语,曾国藩并不拘泥,而是各有不同。

对祖父母、父母、叔父,曾国藩常用某月某日“接手谕”,“接读大人示谕”,“接家信”,“得悉一切,不胜欣慰”,“堂上各大人康健,不胜欣幸”等。有时省略此类客套。

对弟弟,曾国藩则很少有此类客套,大都直奔主题。

对儿子,曾国藩常用“接来禀”、“接尔禀”、“接尔安禀”等,是居高临下的口气。有时也省略客套。

三、正文

正文是书信的主体。

对祖父母,曾国藩首先是报平安,如“孙在京平安,孙妇及曾孙男女四人皆好”、“孙以下阖家皆平安”等。其次是询问家中事情。再次是汇报同乡好友事情。最后是汇报自己的事情。

对父母,与对祖父母略同,只是家务事汇报得更为具体详细一些。

对叔父,与对祖父母、父母略同,只是多了几分客气。

对弟弟,曾国藩则完全不同了,主要是研究为人处事方法,探讨读书学问之道,交流心得体会,有时会毫不客气地指出存在的问题,提出一些尖锐的批评意见。

对儿子,曾国藩又不一样了,不是探讨,而是说教,教给人生经验,教给学习方法。有时不厌其烦地授以家规家训,如“考、宝、早、扫、书、蔬、鱼、猪”、“八本”、“三致祥”、“三不信”等;有时深入细致地分析诗歌技巧,如“尔要读古诗,汉魏六朝取余所选曹阮陶谢鲍谢六家,专心读之,必与尔性质相近”等;有时现身说法地指导书法艺术,如“临帖宜徐,摹帖宜疾”等;很多时候是一些警言名句式的告诫。总之体现了一个“教”字。曾国藩教育儿子说话要迟缓,走路要稳重,所以经常在书信中询问“说话迟钝、行路厚重否?”

四、结语

结语有收束书信全文的意思。与启辞相仿,也有一系列套语。

对祖父母、父母、叔父,曾国藩常用“敬禀一二”、“余容后禀”、“肃此”、“谨此”等。

对弟弟,曾国藩常用“书不一一”、“书不详尽”、“诸不详尽,统俟续布”、“余不一一,容俟续具”、“不一一”等。有时省略套语。

对儿子,曾国藩常用“此谕”、“此嘱”、“特嘱”、“此示”、“至嘱”等。很多时候省略套语。

五、祝辞

祝辞是书信结尾的祝愿或勉慰的短语。

对祖父母,曾国藩常用“跪叩祖父母大人万福金安”、“即禀祖父祖母大人万福金安”、“谨禀祖父母大人万福金安”等。

对父母,曾国藩常用“跪禀万福金安”、“谨禀父母亲大人万福金安”等。

对弟弟,曾国藩常用“即候近祺”、“顺问近好”等。多数时候省略。

对妻子,曾国藩常用“此问近好”、“顺问近好”等。

对儿子,曾国藩有时用“尔曹当勉之”、“两儿均宜勉之”,多数时候省略。

六、署名

署名是写信人在书信结尾的自称。

对祖父母,曾国藩署名“孙谨禀”、“孙跪禀”等。显得十分恭敬,十分规矩。

对父母,曾国藩署名“男跪禀”、“男谨禀”、“男谨呈”、“余容另禀”等。用得最多的是“男谨禀”。与对祖父母相比,也是十分恭敬,十分规矩,只是把“孙”换成“男”。

对叔父,曾国藩署名“侄谨禀”、“侄谨启”等。与对父母相比,省去了“跪禀”,把“男”换成“侄”。

对弟弟,曾国藩署名“兄国藩手具”、“兄国藩手草”、“国藩草”。很多时候则什么也不署,戛然而止。

对妻子和儿子,曾国藩则不署名。

以上是从《曾国藩家书》的书信格式来进行赏析,下面再从其书信内容进行解析。

《曾国藩家书-修身之道》中,许多书信都涉及到养身益寿之道。从该书中可以看出曾国藩在遵循父亲保身之则——“节劳、节欲、节饮食”的基础上,他还常常提醒家人以保身为重,如“弟此时无论如何懊怫,如何穷窘,总以保养身体为第一着。”,“惟望兄弟各善调摄,异日相见,尚各康强为幸”。“谦之存诸中者不可知,其着于外者,约有四端:曰面色,曰言语,曰书函,曰仆从属员……以后宜于此四端痛加克治,此谦字工夫也。”“吾人只有进德、修业两事靠得住。进德,则孝弟仁义是也;修业,则诗文作字是也。”,“傲气既长,终不进功,所以潦倒一生,而无寸进也。”,这就是被后来人推崇为“官场楷模”的曾国藩写给诸弟的信件中语重心长的叮嘱、期盼和警醒,包括了待人谦虚、修德立业和戒骄求进等方面的品德。这充分体现了“中兴第一名臣”对“品德”二字的重视,并以身作则。

在清廉为官方面,曾家在鼎盛之际,为了不等天来刮平,也不等别人来刮平,让自己与各位弟弟刮平。“日中则昃,月盈则亏。”曾国藩在给弟弟的信中这样自勉和告戒:“余以名位太隆,常恐祖宗诒之福自我一人享尽,故将劳、谦、廉三字时时自惕,亦愿两贤弟之用以自惕,且即以自概耳。”“不寄银回家,不多赠亲族,此廉字工夫也。”一个“廉”字体现出了曾国藩廉政为民的拳拳之心。为政要勤劳,为国为民做事要勤奋努力工作。“每日临睡之时,默数本日劳心者几件,劳力者几件,则知宣勤王事之处无多,更竭诚以图之,此劳字工夫也。”从这几句书信的字里行间也可以窥见曾国藩勤劳为国之心及勤劳为民的谆谆教诲。

中国自古就有立功、立德、立言“三不朽”之说,而真正能够实现者却寥若晨星,曾国藩就是为数不多的实现者之一。他的功业无人可以效仿,他的著作和思想同样影响深远、泽被后人。他所著的《曾国藩家书》是研究曾国藩其人及这一时期历史的重要资料。《曾国藩家书》中通过教读书、做学问、勤劳、俭朴、自立、有恒、修身、做官等方面,展现了曾国藩“修身、齐家、治国、平天下”的毕生追求。他的家书句句妙语,讲求人生理想、精神境界和道德修养,是为人处世的金玉良言。

名家点评

关于曾国藩的与弟书,刘伯承对薄一波说过:“这位‘曾文正公’,其人不可取,但也不要因人废言。他的家书,也并非都是腐儒之见,其中有些见解,我看还是可以借鉴的。比如说,他给他的弟弟曾国荃写过不少的信,其时曾国荃镇守南京,已是万军之将。曾国藩在信中一条是劝他戒躁,处事一定要沉着、冷静、多思;另一条是劝他要注意及早选拔替手,说‘办大事者,以多选替手为第一义’。”薄一波补充道:“曾国藩讲的这两条,作为治军为政之道,不无道理。”曾国藩的教子书谈的多是读书做文之法,与弟书谈的多是治军为政之道。曾国藩、曾国荃的治军为政,与刘伯承、薄一波的治军为政,当然是有很大不同的;但如“处事一定要沉着、冷静、多思”,“办大事者以多选替手为第一义”,这类方式方法也就是战略策略,则古今前后尽可相通。故刘伯承觉得可以借鉴,薄一波认为不无道理。

作者简介

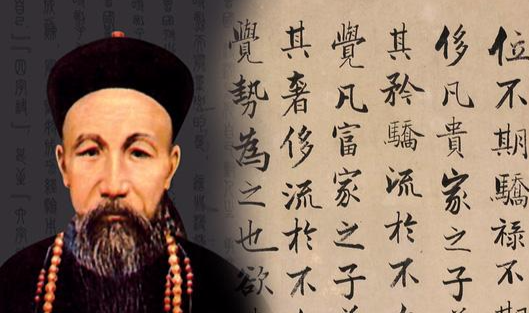

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),汉族,初名子城,字伯函,号涤生,宗圣曾子七十世孙。中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。与胡林翼并称曾胡,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清四大名臣”,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。