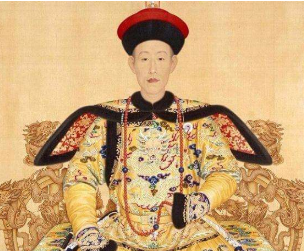

爱新觉罗·弘历(清高宗,1711年9月25日-1799年2月7日),出生于北京雍亲王府(今雍和宫),雍正帝第四子,清朝第六位皇帝,年号“乾隆”,是中国历史上实际执掌国家最高权力时间最长和最长寿的皇帝。

乾隆七年(公元1742年),乾隆皇帝在殿试中增加了一道题目,他希望考生们论证一下,先帝雍正发起的“火耗归公”是不是个好政策。他引经据典,认为轻徭薄赋是统治所必须,清朝几无力役之争,轻徭已经实现,但火耗归公政策会不会带来重负,进而有损圣德呢?

乾隆

在殿试开场白中,他就告诉学子们要坦诚相告,不用担心因言获罪。随后,他又发上谕指示鄂尔泰和张廷玉要格外注意答卷中关于火耗的部分,凡有价值的意见都要马上送呈御览。再之后,他又单独命令九卿、翰林和各省督抚,要求他们也深入分析雍正皇帝的改革。

这时候的乾隆非常犹豫。他知道父亲的这项改革于国有利,至少确实可以让国库充盈,好像还可以遏制腐败,他有点想继续推进改革;但他和父亲不同,他不愿意向舆论开战,不想留下残暴的形象,对改革的非议又太多,他担心继续改革会让自己滑落到民意的极端里。

但这次殿试显然是一次失败的尝试。没有任何一份答卷深入思考和详细论证了这个政策的成败得失,很多东拉西扯拼凑出的答案甚至和“火耗”全然无关,即便有建议,也是“万难见诸实行”。乾隆没有说这些答案鼠目寸光和愚蠢不堪,但他心里应该确实是这样想的。

弊政丛生

时光倒退二十年,雍正朝正以一场不大著名的案件开始。

雍正元年,因为当年超出预期的海潮、前一年的晚稻绝收和再前一年的严重干旱,在任9年的宁波鄞县知县何鉽不得不连续挪用藩库钱粮赈济灾民,偏偏光景不好,灾民们没办法偿还欠钱。结果,何知县在三年内三度遭到弹劾,最后不得不变卖了全部个人财产,才缴纳了总计两千多两税银,换来个活命。

新皇帝的雷霆手段远近闻名,但更深层次的原因是,胤禛对这个庞大帝国的感觉和父皇康熙完全不同。

国库里确实有800万两存银,这比康熙继位时的情况已经好了不知道多少。但理论上的存银数量几乎应该是这个数字的两倍。存银很少也不是因为战争和饥荒,康熙朝的最后阶段非常平稳,曾耗费全国税银三分之一以上的三藩早就被平定,全国没什么天灾人祸需要应对。

最主要的原因是管理不善,因为除户部管理的国库,其他部院甚至地方藩库都有数不清的亏空,看看几个大省的财政数据就一目了然——山东亏空60万两白银,山西也差不多,江西有12万两亏空找不到责任人——腐败盘根错节又历史久远,谁是有罪之人已很难判定。

这和财政制度有关。清朝最主要的税收——地丁钱粮和直接税都由县级官员征收,但税收在起运(解送中央)和存留(地方保留)间的划分并不清晰,各省名义上能得到直接税的21%。但由于存留还要满足军费和驿传体系的需要,真正能用到地方项目上的开支其实很少。

到康熙末年,江西纯“地方开支”只占到全省地丁钱粮收入的6.8%,但还是比山西省的4.8%高不少,最少的是苏州府所属的嘉定县,只有3%的地丁钱粮收入能用于地方事务。这点钱还总被征调:平定三藩期间,地方经费几乎全被中央征调,甚至连俸银都没法发放。康熙58年到59年,山东受灾,赈济灾民用掉的117000石粮食最后也全是用官员俸银补上的。

康熙晚年奉行的仁政埋下了太多隐患。人丁税标准在康熙朝最后十年一直没变,这造成了人口的迅速增加,官员的责任更重,能动用的资源却没多少增加;另一方面,民间偷税漏税抗税的手段层出不穷,清初建立的奏销制度也已经走样,只要稍微行贿一下户部官员,奏销过程中所有环节的错误——迟交清册、数目不符等都能瞒混过关,被发现后也能从轻处理。

可地方官员们更需要钱。和田文镜、李卫同为雍正心腹的清官鄂尔泰,每年仅生活支出就要6000两白银,但作为从一品大员的他年俸不过白银180两;许多京官到地方赴任时都要靠年利率超过20%的高利贷解决路费;官员还要雇佣少则几个、多则几十个的幕僚,一个幕僚每年也要几百两白银;每个县还要雇佣几百个书吏,书吏封闭工作期间产生的费用也由官府负责;官员还负责维修皇上赏赐的夫子庙、牌坊、匾额和重大水利工程,件件要用钱。

所以,盘剥老百姓的本事到清朝就登上巅峰了。例如,农业经济时代,地方的一项重要工作就是兴修水利,而每次兴修水利时,老百姓都要多交一点;又例如,税银必须熔炼成大块才能解送京师,这中间必然产生损耗——“火耗”,于是老百姓还要多加点银子;再例如,地方官在征税点会用更重的秤砣,或者允许老百姓用更多铜钱来抵银子以赚取差价,或者把每个人的纳税标准提高一点——这叫“飞洒”;他们还会对新垦土地立即征税,而国家规定新垦土地6到10年内可以免税;除此之外,车船过境和牲畜过关都要缴纳不少费用,广东省甚至对从澳门到内地的每个人还都会征收18块墨西哥银元,然后在返程时再收2银元。

越高级官员的日子越好过,因为他们有陋规——基层提交的礼金。雍正二年,两广总督杨琳承认收受礼金47110两,广西巡抚高其倬承认收受礼金12400两。云南更严重,这里有9处盐井,每年盐课收入有168145两,总督每年从盐商得到孝敬银子有17000两,巡抚有7000两,但总督和巡抚还是密令加大食盐生产并出售私盐,这严重冲击了中央政府的收入。

雍正因此意识到,弊政必须修改,陋规必须革除,他的核心思想就是“火耗归公”。

火耗归公

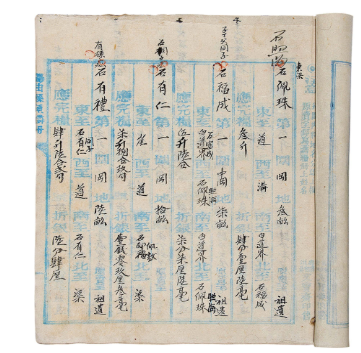

鱼鳞册

火耗归公,就是取消所有非法加派,改为以法定形式增收一定比例的正项钱粮,用于解决地方财政问题。

这不是雍正皇帝的首创。康熙晚年,陕甘总督年羹尧发现,辖区内的非法加派已经占到正项钱粮的40%多,这意味着老百姓每交十两税银,就必须多交四两以满足各类需要。年羹饶认为,这种情况下,火耗归公是值得考虑的。但康熙不允许,他要求年羹尧严厉打击非法加派。不过,康熙没给出替代措施,反而默许了一定程度的违法,“如州县官只取一分火耗,此外不取,便称好官”。

雍正不这样。他承认京官大多不了解基层的状况,朝廷的财政制度又太僵硬,没给基层官员留下灵活处理大量突发事件的空间,这给了基层官员搜刮民财和贪污渎职的机会。

几个方案同时开展。湖广总督杨宗仁允许州县官征收10%的火耗,其中两成作为省里开支,一成解送户部,七成留存州县;巡抚诺岷将山西火耗定为20%,其中六成用于官员开支和全省经费,四成用于弥补往年亏空;巡抚石文焯将河南火耗定位13%,全省40万两火耗银除去向每位官员提供个人开销和备支款,还有15万到26万两用于省级开支和弥补亏空。

率先被注意到的是杨宗仁的方案,这个方案的缺点成为田文镜和石文焯改进河南方案的基础。杨宗仁的方案有几个巨大的缺陷:首先,官员不是基于需要、而是基于辖区内赋税的金额获得养廉银,这导致同样职位官员的养廉银有时竟差十倍以上;其次,高层官员的养廉银继续依赖基层的小额捐献,以往盛行的敲诈勒索并未禁绝;最后,包括总督、巡抚、道员和学政在内的省级官员完全没有养廉银,但这些人其实有非常繁重的公务和开支需要处理。

河南的方案完全纠正了这些缺点。石文焯和田文镜要求所有火耗银都要解送省里的藩库,州县官由于不再持有本地的地丁钱粮,他们也就不再有动力额外征税,基层腐败得以遏制;之后,河南按照官员职位分发养廉银,巡抚可得3万两,布政使可得24000两,如此等等。

和年羹尧最初提出的方案相比,石文焯等人的方案不但将火耗作为弥补亏空的手段,还将其视为地方官员生活和支撑行政支出的长久来源。廉洁是诸多因素共同的产物,而不是身居高位的人道德自律的结果,禁止节礼和拣选有操守的官员无助于树立廉洁的官场风气。

雍正对这套方案因此大加赞赏,他的惟一批评居然是,担心养廉银不足以支撑基层官员的开支,因此建议石文焯和田文镜适当考虑增加基层官员的养廉银数量。

改革取得了惊人的效果。在河南,火耗盈余超过60万两,田文镜用这笔钱翻修仓库、城墙、寺庙和其他公共建筑,全省基建面貌焕然一新,基层官员也历史性地拥有了养廉银。到雍正晚年,山西、陕西和直隶都获得了大量火耗盈余,连很多很穷的边疆省份——例如四川、云南、广西、贵州也通过矿产和贸易满足了地方财政的需要。商人的负担也有相当的降低,湖北的盐规就从之前的每年16万两锐减至3000两,直隶和山东也有不同程度的减少。

雍正对改革进程的把握大多源自直觉而非公开讨论建立的共识。他从来不相信官员能普遍具有廉洁意识,也不相信官员真能管理好复杂的地方财政。所以,他知道火耗归公改革成败的关键有两点:人均收入必须不断提高,否则财政迟早崩溃,所以他在任内大力推行垦荒;火耗和正项钱粮也绝不相同,各省火耗标准要因地制宜,不必整齐划一,火耗也必须留存当地并独立管理,雍正认为地方政府必须有这样的财权才能解决不时之需,避免系统崩溃。

这样宏大的改革当然会遇到困难。这些困难通常和小户无关,后者不会逃税,也没能力侵吞税款。不过,豪门经常利用小户的名义谋取利益。例如,绅宦之家经常只缴火耗,而将正项钱粮搁置起来,同时利用已经去世的人大量伪造虚假的户名,然后将田地分散到这几百户里,这样欠缴的税款就会变成“民欠”,而民欠由于关乎皇上爱民之声是可以不追究的。

改革之初,官员就预测,定义为民欠的应收赋税中大约有八成以上都是基层腐败的结果。当时作为征收地丁钱粮基础的账册——鱼鳞册,一共两套,一套位于布政使司衙门,一套位于州县府库。但在江南——中国大户云集的地区,鱼鳞册经常被烧掉、藏匿或篡改的面目全非,没有大户推动布政使和州县衙门的工作人员彼此窜通,事情绝不可能恶化到这个地步。

雍正十三年,福建布政使张廷枚发现前任账上有87000两的差错,于是奏请对火耗收入展开彻查并对所有火耗实行奏销。雍正马上同意开展彻查,但对同一份奏章中的第二个请求则明确回绝,他认为那样做的效率太低,会极大破坏地方的财政自给,有损地方财政的健康。

这原本是一个进一步完善火耗归公制度的机会。但遗憾的是,雍正没能等到这一天。不久后,他离奇地离开了人世,火耗归公多舛的命运至此开始。

新政败退

还在服丧期,乾隆就开始收到针对火耗归公政策的奏折。道理上,他当然知道父亲的改革对打击腐败极为重要,地方政府也确实需要资金,废除火耗归公因此断不可行。但他的政治偶像是康熙,他对火耗的正义性始终存有疑虑,因此继位后马上取消了对火耗收入的彻查。

和康熙一样,乾隆不想通过制度建设解决朝政中存在的问题,而是寄厚望于官员的操守。乾隆五年,他在上谕中先是像历代皇帝一样感叹官员缺乏廉洁精神,随后话锋一转,将火耗和其他中央政府独有赋税放在一起进行讨论,并表示将对火耗的使用严加管理,他的理论是火耗合法化必将产生新的加派,这将增加老百姓的负担,尽管这种苗头在当时并未出现。

事实证明,乾隆没有领会到雍正改革思想的精髓,加强监管杜绝腐败的想法更像一厢情愿。从乾隆5年到乾隆15年,户部编订了一份极为详细的火耗章程,官员要用火耗必须上报,未得到户部同意就使用火耗将遭到弹劾,甚至连密云河里水手的工资都不能例外。但关键在于,大权在握的户部根本不了解基层状况,错误的指令严重干扰了地方财政系统的运行。

按规定,广东负责为中央购买白蜡,但户部制定的价格只有3钱,比市价少6钱5分3厘,差价在雍正年间是由火耗弥补,现在火耗使用权不在地方了。广东巡抚鹤年只能上报户部请求拨款,户部予以否决,理由是差价是部价两倍之多,必然不实,巡抚必须降低报价。

又例如,乾隆喜欢南巡,每次南巡花费都在50万两白银以上,其中只有3成来自正项钱粮,剩余需要本也可以通过火耗取得。但由于火耗使用权不在地方,这些钱只能靠商人捐款和地方罚金来取得。但突然间增加这么多罚金,意味着地方官已经开始撬动财政的墙角。

更重要的是受灾。乾隆继位之初就豁免了直隶、安徽和江苏大部分正项钱粮,加在正项钱粮上的火耗也一并废除,三省因此面临着严重的财政危机。直隶布政使随后上书,请求将河南40万两火耗盈余中的10万两拨付出来,乾隆欣然应允,毕竟“普天之下,莫非王土”。

破坏规则的做法很快变成惯例。乾隆16年,山东、山西和河南的火耗盈余再次被送往直隶用来修建城墙;第二年,湖北和安徽省库实现盈余,两省巡抚马上被要求计算能拿出多少钱支援兄弟省份,15万两白银随后离开湖北;再之后,挪用火耗甚至不需要灾情作为理由,山东、山西和河南被要求每年拿6000两火耗帮助贵州、湖南和甘肃等火耗不足的地区。

更重要的是,乾隆没能继续促进经济的发展,而这是财政改革能够成功的基础。他放任人口增加,因为这被视为盛世的最佳例证;他也没有真正治理土地集中,因为大地主是清朝的统治根基;他自己还是奢靡之风的领导者,越来越多的老百姓选择在收割时卖掉粮食购买奢侈品,然后需要时重新购买粮食,这让中国在18世纪经历了银本位制下难见的通货膨胀。

乾隆10年,每斗米价格约90多文,涨到120文就会让人震惊;但到乾隆末年,即便丰产时,米价也从未低于270文,乾隆56年旱灾期间,米价甚至突破了560文。地价也是如此:顺治时,每亩地价从未超过3两;康熙时,每亩地价升至4两多;雍正大力推动垦荒,地价又降至不到3两;但到乾隆后期,地价已经超过每亩50两,老百姓再也买不起田了。

新增人口还在推动基层架构的变化,物价上涨进一步推动了官僚体系运转成本的上升,但严格的火耗控制已经无力对此做出回应。湖南新设永顺府,每年4000两养廉银几乎全无着落,到乾隆20年就已经累积了4万两白银的亏空。几乎所有省份的火耗盈余都在减少,江苏和湖北在乾隆20年开始20年中减少了超过20万两火耗盈余,财政大厦开始崩塌。

到嘉庆年间,颓势更加不可避免,雍正耗尽一生才消灭的陋规死灰复燃并很快蔚然成风。在安徽的亏空超过白银两百万两,且连动用养廉银都无法弥补之后,嘉庆终于承认合理的财政管理已经死亡,提升官员操守的努力已付诸东流,没有任何官员是没有污点的,这位皇帝只是含糊地表示,官员不能肆意盘剥百姓,然后将历史重启一轮,他建议“陋规应该合法化”。