作为初唐政坛与书坛的双重坐标,褚遂良(596-658)的一生交织着权力博弈与艺术革新。后世对其评价呈现多维镜像:既称颂其"唐楷教主"的艺术地位,亦铭刻其"临大节而不可夺"的政治气节。透过历史典籍与书法墨迹,这位集政治家、书法家、谏臣于一身的复杂人物,在轶事典故中显露出鲜活的历史肌理。

一、后世评价:艺术丰碑与政治风骨的双重塑造

(一)书法史上的"教化主"地位

清代学者刘熙载在《书概》中以"唐之广大教化主"定论褚遂良,揭示其作为唐楷奠基者的历史坐标。其笔法体系直接滋养了颜真卿、徐浩等大家——颜真卿得其筋骨,徐浩承其血肉,薛稷、钟绍京等亦在其影响下形成独特风格。褚遂良的书法创新具有里程碑意义:他将魏碑的雄浑与二王的妍美熔铸一炉,创造出"骨肉匀停、刚柔相济"的褚体,使楷书从欧阳询的险峻、虞世南的宽和走向多元发展。宋代米芾虽以刻薄著称,却独对褚书推崇备至,赞其"九奏万舞,鹤鹭充庭",足见其艺术感染力。

(二)政治史中的"谏臣"典范

《旧唐书》以"临大节而不可夺"概括褚遂良的政治品格。他在唐太宗临终时受命辅政,面对高宗李治欲立武则天为后的危机,以"还笏"之举践行士大夫气节。当长孙无忌、李勣因身份顾虑退缩时,褚遂良挺身而出:"臣出自布衣,受太宗宠遇,今正是报恩之时。"此言既显其政治智慧,更凸显其道德担当。后世将其与魏徵并称,视为贞观之治精神在永徽年间的延续。

二、轶事典故:权力场域中的性格显影

(一)"还笏"事件:士大夫的终极抗争

永徽六年(655)的立后之争,将褚遂良的政治人格推向极致。面对高宗"武氏曾侍先帝"的质疑,他以三重逻辑展开反驳:其一,引太宗遗命"佳儿佳妇付卿"强调程序正义;其二,以"千载之后何以评说"警示历史评判;其三,以"还笏归田"的决绝姿态表明立场。当高宗命人拖出褚遂良时,武则天在帘后怒吼"何不扑杀此獠",此细节既暴露权力斗争的残酷性,也反衬出褚遂良"以死谏君"的悲壮。

(二)书法鉴定:权力与艺术的微妙交织

作为王羲之书法的权威鉴定者,褚遂良在《右军书目》中记录了228件羲之真迹,其"得王之意趣"的评价被南唐后主李煜引用。这种专业能力使其成为太宗艺术顾问,却也卷入政治漩涡。当李世民欲封禅泰山时,褚遂良以"今岁凶歉"劝阻,既展现其治国才干,也暗示艺术修养与政治判断的内在关联。

(三)笔墨轶事:文人雅趣中的性格侧写

《书断》记载褚遂良与虞世南的对话颇具趣味。当被问及与智永禅师书法谁更优时,虞世南以"一字值五万"暗示市场价值,褚遂良则追问自身特色。虞世南最终点破:"若使手和笔调,遇合作者,亦深可贵尚。"此对话既反映唐代书法市场的繁荣,也揭示褚遂良对艺术价值的执着追求。另据《唐会要》,他管理弘文馆时,以"馆主"身份推动书法教育,培养出一批书法精英。

三、历史回响:艺术精神与政治气节的永恒对话

褚遂良的书法与政治生涯构成互文关系:其《雁塔圣教序》中"婉媚遒逸"的笔触,恰似他在权力漩涡中的进退智慧;而《孟法师碑》的"古雅绝俗",则暗合其"不随流俗"的政治操守。神龙政变后,中宗为其平反并配享高宗庙庭,凌烟阁画像的殊荣,标志着官方对褚遂良历史地位的最终认定。

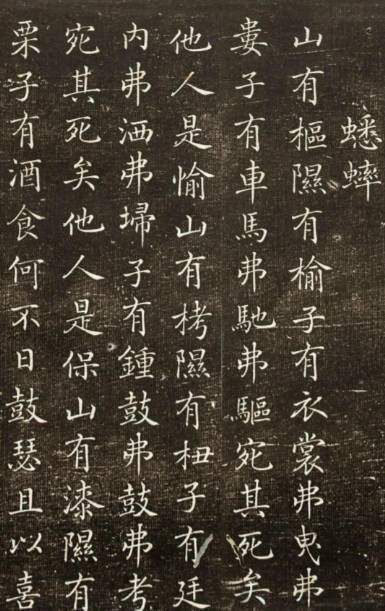

在当代书法教育中,褚遂良的《倪宽赞》墨迹本被视为"学褚楷上佳字帖",其"提笔空、运笔灵"的技法要诀,至今仍是初学者的重要范本。这种艺术生命的延续,恰是对其"教化主"地位的最好注脚。而他在立后之争中展现的"以死谏君"精神,更成为后世士大夫"文死谏"的精神原型。

从贞观殿的谏议大夫到雁塔下的书法圣手,褚遂良用一生诠释了文人"穷则独善其身,达则兼济天下"的理想范式。当我们在台北故宫凝视《倪宽赞》的墨迹时,那些"瘦硬清挺"的笔画间,依然跃动着一位初唐士大夫的政治热血与艺术灵魂。这种跨越千年的精神共鸣,或许正是历史对褚遂良最深刻的评价。