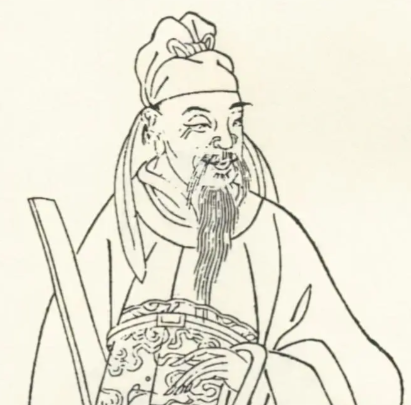

在明朝永乐至成化年间的政治与文学版图中,陈循(1385-1462)以其独特的身份与成就,成为横跨五朝的标志性人物。这位出身江西泰和的状元,不仅官至内阁首辅,更以《芳洲文集》《东行百咏集句》等千余首诗作,在台阁体盛行的时代开辟出一条兼具雍容典雅与清刚骨力的创作路径。其作品既是对明代政治生态的文学映射,也是士大夫精神世界的真实写照。

一、台阁气象:盛世颂歌中的政治隐喻

作为“台阁体”的代表人物,陈循的早期创作与永乐至宣德年间的政治气象深度绑定。其《芳洲诗集》中大量歌功颂德之作,如《应制诗》系列,以“云霞焕彩承天贶,日月昭回际圣明”等句,通过宏大的自然意象与华丽的辞藻堆砌,构建出“四海升平”的盛世图景。这类作品虽被后世诟病为“颂圣工具”,实则暗含政治智慧——在高度集权的明代,台阁文人需以文学为纽带,将皇权合法性与天命观紧密结合,从而维系统治秩序。

陈循的八景诗更显匠心独运。在《泰和八咏》中,他以“龙洲夕照”“金泉夜月”等自然景观为载体,将地方历史典故与儒家伦理巧妙融合。如《龙洲夕照》中“千年古渡烟波里,曾见先贤济世舟”的描写,既是对泰和先贤杨士奇(时任内阁首辅)的追慕,亦暗含对士大夫社会责任的期许。这种“以景载道”的创作手法,使台阁诗摆脱了单纯应制的窠臼,成为政治文化传播的载体。

二、铁岭绝唱:贬谪文学中的精神突围

天顺元年(1457年),因“夺门之变”牵连,72岁的陈循被贬戍铁岭。这一人生转折,彻底改变了其创作风格。现存120余首即事感怀诗中,《卧起》《秋夜》等作品以口语化语言直抒胸臆,如“衰老之余耄耋前,兴来吟诵倦来眠”的自我解嘲,既是对贬谪生活的真实记录,亦是对台阁体程式化表达的突破。

更值得注意的是,陈循在铁岭期间创作了大量集句诗。《东行百咏集句》九卷(现存六卷)收录其戍边途中及贬所所作,通过“散取古人诗句,萃成篇章”的方式,将杜甫、白居易等人的诗句重新组合,形成新的叙事逻辑。例如《铁岭怀古》集杜诗“国破山河在”与白诗“野火烧不尽”,既暗喻个人命运,亦隐含对明代政治生态的批判。这种“以古人之酒杯,浇自己之块垒”的创作手法,使集句诗超越了技术层面的文字游戏,成为政治抒情的特殊载体。

三、学术积淀:文献整理中的文化担当

除诗歌创作外,陈循的学术成就同样瞩目。其《芳洲文集》十卷附录一卷,收录奏疏、序跋、碑志等文体,其中《皇朝中兴四朝神功圣德颂》二十首,以编年体形式记录永乐至景泰年间的重大政治事件,被誉为“明代官方史学的补充文献”。更难得的是,他主持编纂了《辽诗纪事》《金诗纪事》《元诗纪事》等总集,通过系统梳理北方少数民族政权文学,构建起多元一体的中华文学史观。

在方志领域,陈循主编的《泰和县志》开创了“以图经证史”的编纂范式。该志书设“山川图”“风俗图”“物产图”等专篇,将地理信息与人文历史紧密结合,为后世方志学提供了重要范本。其“本之以理,充之以气”的文学主张,更深刻影响了明代中期的文学思潮——既强调文学的社会功用,又主张个性的自由表达,这种矛盾性恰是台阁文人向市民文学过渡的典型特征。

四、历史回响:从政治符号到文学标本

陈循的作品在明代即产生广泛影响。其《芳洲诗集》初刻于万历二十一年(1593年),四世孙陈以跃在序言中评价:“公诗如长江大河,浩荡而不失其源;如泰山乔岳,巍峨而不失其秀。”至清代,纪昀主持编纂《四库全书》时,仍将其文集列入存目,称“循为台阁重臣,而诗文清健,无台阁冗沓之习”。

当代学者则从更宏观的视角重新审视陈循的价值。南昌大学李筑瑾指出:“陈循的诗歌创作轨迹,恰是明代台阁体由盛转衰的缩影。其早期作品代表官方意识形态的文学表达,晚期创作则预示着市民文学的兴起。”这种判断,在《东行百咏集句》中得到印证——当陈循将杜甫的“朱门酒肉臭”与白居易的“路有冻死骨”并置时,他已不自觉地突破了台阁体的边界,为明代中期的文学变革埋下伏笔。