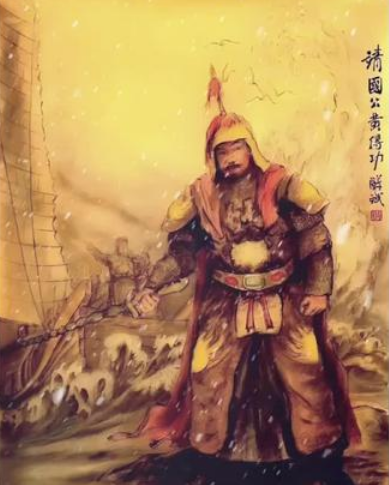

黄得功(约1583年-1645年),号虎山,军中尊称“黄闯子”,明末开原卫(今辽宁开原)人,祖籍合肥。他出身行伍,以勇猛善战著称,从辽东抗击后金到镇压农民军,从南明江北四镇到血战清军,最终以自刎殉国,成为明末清初乱世中忠义与悲壮的象征。

一、从行伍到总兵:沙场淬炼的猛将

黄得功自幼胆略过人,十二岁时因偷喝母亲酿的酒,竟持刀混入官军,斩获两颗敌军头颅换取赏银赔母,此事成为其从军的起点。此后,他凭借战功逐步晋升:

辽东抗金:早年随军抗击后金,积累实战经验。

镇压农民军:崇祯年间,他屡次参与平定农民起义,成为明末“剿匪”核心将领。崇祯十一年(1638年),他随熊文灿在舞阳、光山、固始等地重创农民军,获封“太子太师”,署总兵衔。崇祯十四年(1641年),他率军与刘良佐合兵,在桐城、潜山击败张献忠,生擒其养子“三鹞子”王兴国(农民军中最勇猛的将领之一),并解救被掳掠的万余百姓。

护卫皇陵:崇祯末年,他奉命驻守定远,护卫凤阳皇陵,后移镇庐州(今合肥),成为拱卫江南的重要屏障。

二、南明四镇:乱世中的孤忠

崇祯十七年(1644年),李自成攻破北京,崇祯帝自缢。山海关总兵吴三桂引清军入关,福王朱由崧在南京登基,建立南明弘光政权。黄得功因拥立之功被封为“靖南侯”,与高杰、刘泽清、刘良佐并称“江北四镇”,镇守滁州、和州等地。

然而,四镇中仅黄得功始终忠于朝廷:

高杰之乱:高杰跋扈嚣张,史可法命黄得功驻仪真牵制。高杰设伏袭击黄得功,导致其三百亲军全军覆没,但黄得功为大局忍辱调解。

睢州之变:弘光元年(1645年),高杰欲北伐收复中原,却被河南总兵许定国诱杀。黄得功本欲趁机吞并高杰部众,被朝廷制止后移驻庐州。

左梦庚叛乱:同年四月,左良玉以“清君侧”为名东犯南京,病逝后其子左梦庚继领叛军。黄得功奉命阻击,在铜陵大败左梦庚,解铜陵之围。

三、血战芜湖:以死报国的绝唱

1645年五月,清军渡江,弘光帝朱由崧弃南京逃入黄得功军营。黄得功惊愕之余,仍表示愿为陛下效死:“陛下死守京城,臣犹可尽力,奈何听奸人言,仓卒到此?”他带伤指挥,在荻港板子矶与清军激战。

此时,已降清的刘良佐在岸上劝降,黄得功怒斥:“汝乃降敌,安敢辱我!”话音未落,一箭射穿其咽喉。黄得功自知无力回天,遂拔箭自刎,终年六十三岁。其妻翁氏闻讯自尽,部将翁之琪投江殉国,中军田雄则挟持弘光帝降清。

四、历史评价:忠义与争议并存

黄得功的忠烈赢得后世高度评价:

乾隆帝赞誉:“材昭武劲,性懋朴忠,卫主殒身,克明大义。”

史书记载:《明史》称其“为人粗犷、勇猛,无文化”,但“忠义出自天性”,对国家大事的规劝总能虚心接受。

民间纪念:庐州、桐城、定远等地百姓为其修建生祠,感念其军纪严明、秋毫无犯。

然而,黄得功也因治军严苛、搜刮民脂民膏等行为饱受争议。但瑕不掩瑜,他在南明四镇中唯一未降清,最终以死殉国,堪称明末乱世中“忠臣不事二主”的典范。