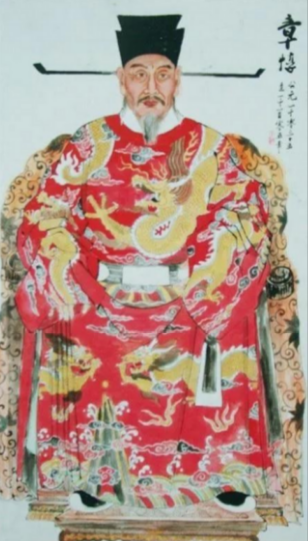

北宋历史上,章惇始终是一个充满争议的人物。他既是熙宁变法的坚定推动者,又是元祐党人的无情打击者;既是北宋边疆的开拓者,又是后世史书中的“奸臣”。这种矛盾的评价,源于其政治生涯的复杂性,也折射出历史书写的主观性。要评判章惇的“好”与“坏”,需穿透历史迷雾,从其政治实践、个人品格与时代局限三重维度展开分析。

一、改革者的魄力:新法推动与制度创新

章惇的政治生命始于王安石变法。作为熙宁新法的核心成员,他主持完成了财政改革,废除三司,将其职能分属户部、工部,构建起更高效的中央财政体系。这一改革不仅解决了北宋长期存在的财政分散问题,更为后续新法的全面推行奠定了制度基础。在地方治理中,他经略湖北、湖南,通过募民屯田、发展手工业、开展海外贸易等措施,将蛮荒之地转化为经济重镇。杭州设市易司的举措,更开创了宋代海外贸易的先河,为南宋经济重心南移埋下伏笔。

军事上,章惇展现出罕见的战略眼光。面对西夏的领土要求,他力排众议,拒绝司马光“花钱买平安”的绥靖政策,转而采用“浅攻扰耕”的战术,命章楶在平夏城大败西夏30万大军,迫使西夏求和。这一胜利不仅稳定了西北边疆,更打破了宋夏对峙的僵局,为北宋赢得了宝贵的战略主动权。正如南宋名臣李纲所言:“自今观之,爱惜名器,坚守法度。”章惇的改革实践,彰显了其作为政治家的远见与魄力。

二、铁血手段的争议:党争激化与政治报复

然而,章惇的改革之路始终伴随着争议。元祐年间,当司马光废除新法时,章惇曾激烈反对,称其为“村夫子,无能为”。哲宗亲政后,他重掌朝政,对元祐党人展开大规模清算:京城数百人受查办,司马光、苏轼等人的赠谥被追夺,苏轼更被一贬再贬,从岭南惠州再贬至海南儋州。这种“以其人之道还治其人之身”的做法,虽出于政治斗争的需要,却暴露了其手段的严酷性。

章惇与苏轼的恩怨尤具代表性。两人早年曾是挚友,但因政治立场对立而反目。苏轼因反对新法被贬,章惇不仅未施援手,反而将其远谪海南。这一举动虽被后世视为“泄私报复”,但从政治逻辑看,实为新党对旧党反扑的必然反应。然而,这种“党同伐异”的做法,不仅加剧了北宋党争的恶性循环,更损害了政治生态的稳定性,为其“奸臣”之名埋下伏笔。

三、历史书写的偏见:元朝官僚与南宋保守派的双重否定

章惇的“奸臣”形象,很大程度上源于历史书写的偏见。元朝修撰《宋史》时,因不熟悉汉文化,大量采用南宋史官的现成评价。而南宋保守派为推卸亡国责任,将北宋灭亡归咎于王安石变法,作为新法主要推动者的章惇,自然成为批判对象。此外,章惇曾反对宋徽宗继位,直言“端王轻佻,不可以君天下”,这一预言虽被历史验证,却彻底得罪了后来的统治者。宋徽宗即位后,章惇被一贬再贬,最终死于贬所,其历史形象也随之被彻底否定。

然而,后世学者对章惇的评价逐渐趋于客观。明末清初思想家王夫之认为其“功博、德正、仁大”;近代梁启超更称其为“宋代第一改革家”,指出其“不肯以官爵私其亲”的操守已足证品格高洁。这些评价揭示了一个真相:章惇的“坏”,更多是政治斗争的牺牲品,而非个人品德的缺陷。

四、复杂性的根源:时代局限与个人选择的交织

章惇的复杂性,本质上是时代局限与个人选择交织的产物。北宋中后期,皇权与相权、中央与地方、改革与保守的矛盾日益尖锐,章惇作为改革派的核心人物,不得不以强硬手段推动变革。他的铁血政策虽有效推进了新法,却也激化了社会矛盾;他的政治报复虽巩固了新党地位,却也加速了北宋的衰亡。这种“成也萧何,败也萧何”的困境,正是北宋改革派共同的命运写照。

从个人品格看,章惇的刚直与自私并存。他敢于直言进谏,甚至当面反对向太后立宋徽宗;却又因一己之私,将政敌远谪岭南。这种矛盾性,使其既无法成为完全的“忠臣”,也难以被定义为纯粹的“奸臣”。正如历史学家邓广铭所言:“章惇是一个有才能、有魄力、有担当的政治家,但也是一个有私心、有报复心的普通人。”