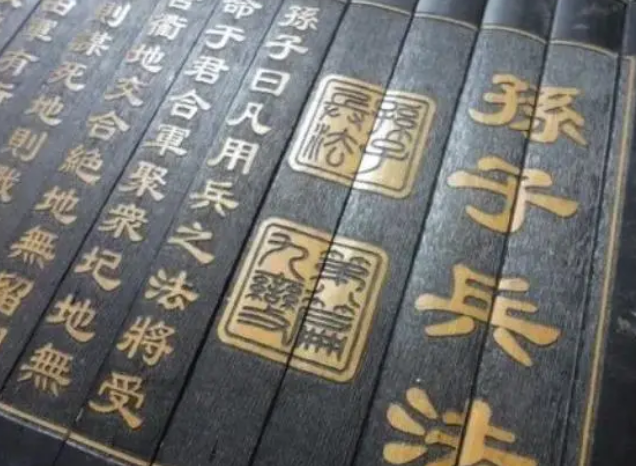

在中国古代的战略文化中,《孙子兵法》和《三十六计》是两本非常重要的兵书。它们虽然有所不同,但都是为了指导战争和生活决策而编写的。本文将探讨这两本书的不同之处以及它们之间的关系。

首先,我们需要了解《孙子兵法》和《三十六计》的基本内容。《孙子兵法》是孙武所著,全书共分为13篇,分别论述了战争的各个方面,包括战略、战术、战斗力、战争心理、地形、火攻等。《三十六计》则是一本汇集了中国古代各种兵法智慧的书,全书共有三十六条计谋,包括瞒天过海、围魏救赵、借刀杀人等。

从内容上来看,《孙子兵法》和《三十六计》有很大的不同。《孙子兵法》更注重于理论的阐述,它从宏观的角度出发,对战争的各个环节进行深入的剖析,提供了一套完整的战争指导理论。《三十六计》则更注重于实践,它提供的是一些具体的战术技巧,适用于特定的战场情况。

然而,尽管《孙子兵法》和《三十六计》在内容上有所不同,但它们的目标是一致的,那就是为了取得战争的胜利。无论是《孙子兵法》的理论指导,还是《三十六计》的实战技巧,都是为了帮助人们更好地理解和掌握战争,从而在战争中取得优势。

此外,我们还需要注意到,《孙子兵法》和《三十六计》之间也存在着一定的联系。《三十六计》中的许多计谋,都可以在《孙子兵法》中找到理论依据。例如,“瞒天过海”这一计谋,就可以对应到《孙子兵法》中的“虚实之计”;“借刀杀人”则可以对应到“以敌制敌”的策略。这说明,《孙子兵法》和《三十六计》虽然有所不同,但它们之间是相辅相成的。

总的来说,《孙子兵法》和《三十六计》都是中国古代战略文化的重要组成部分,它们各有特色,但又相互关联,共同构成了中国古代的战争智慧。