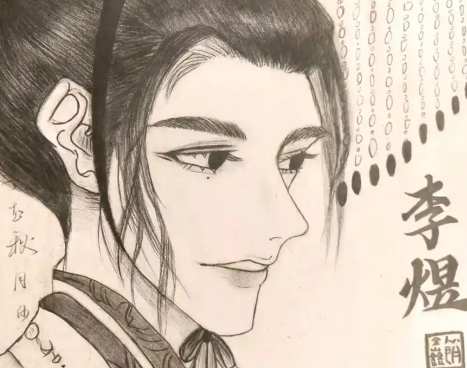

在中国文学的璀璨星河中,李煜的《虞美人·春花秋月何时了》宛如一颗耀眼却带着血泪的星辰,以其凄婉动人的词句和深沉浓烈的亡国之痛,成为了千古传颂的经典之作。这首词不仅承载着李煜个人的身世之悲,更蕴含着对命运无常的深刻感慨,宛如一曲生命的哀歌,在历史的长河中久久回荡。

绝美词章:字字泣血的深情倾诉

“春花秋月何时了?往事知多少。”开篇之问,如一声悲怆的呐喊,劈空而来。春花秋月,本是世间最美好的景象,象征着生命的轮回与自然的永恒。然而,对于沦为阶下囚的李煜来说,这些美景却成了刺痛他心灵的利刃。他殷切地期盼着这无尽轮回的美好时光能够早日终结,因为每一次看到春花绽放、秋月圆满,都会勾起他对往昔繁华的无限回忆。“往事知多少”,那往昔的欢乐、尊严、自由,如今都已化为泡影,只留下无尽的悔恨与痛苦。

“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”昨夜,小楼上又吹来了春风,这本应是带来生机与希望的讯息,却让李煜陷入了更深的绝望。在这皓月当空的夜晚,他不敢回首那曾经属于自己的故国山河。那金陵城中的雕栏玉砌、那宫廷中的笙歌燕舞,都已成为了遥不可及的梦幻。明月依旧,故国却已易主,这种物是人非的巨大落差,让他肝肠寸断。

“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”李煜遥望着南唐的方向,想象着那华丽的宫殿应该还在,只是当年宫中的红粉佳人,如今已容颜衰老。这里的“朱颜”,不仅仅是指宫女们的容貌,更是象征着过去一切美好的事物和生活的消逝。曾经的君王,如今却沦为阶下囚,连自己的命运都无法掌控,这种身份的巨大转变,让他感受到了前所未有的屈辱和痛苦。

“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”这一千古名句,将李煜心中的愁绪推向了高潮。他以奔腾不息的江水来比喻自己的哀愁,形象地表达出了愁绪的无穷无尽和连绵不绝。那滚滚东流的春水,就像他心中无法排遣的亡国之痛,永远奔腾不息,永不停歇。

创作缘由:国破家亡的沉痛悲歌

李煜创作这首词,有着深刻的历史背景和个人原因。南唐,这个曾经在江南地区繁荣一时的政权,在北宋的强大军事压力下,逐渐走向了衰落。开宝七年(974 年),宋军大举征伐南唐,李煜虽坚持抵抗,但终究无力回天。开宝八年(975 年),金陵城破,李煜被迫投降,南唐灭亡。他从此告别了曾经的帝王生活,被俘至汴京(今河南开封),开始了他的囚徒生涯。

在汴京的日子里,李煜失去了往日的权势和富贵,过着寄人篱下、备受屈辱的生活。他的家庭也支离破碎,妻子小周后等一同被囚禁,在北宋的严密监视下,生活压抑而愁苦。曾经的皇家生活如梦幻泡影般消散,取而代之的是无尽的孤独和痛苦。

太平兴国三年(978 年)的七夕佳节,是李煜的生日。在这个特殊的日子里,他回想起往昔南唐的帝王生活,又对比当下的凄惨处境,心中的愁绪如潮水般汹涌澎湃。在这个月明之夜,他命故妓作乐,唱起了这首《虞美人·春花秋月何时了》,以抒发自己对故国的思念、对往昔生活的眷恋以及对当前悲惨境遇的悲愤与无奈之情。

命运终章:绝命之词的致命代价

然而,这首词却成了李煜的催命符。词中不加掩饰的故国之思,触怒了宋太宗赵光义。在宋太宗看来,李煜的这种情感是对北宋统治的潜在威胁,是对他权威的挑战。于是,在命乐妓演唱此词后,宋太宗赐给李煜牵机药,将他毒死。李煜就这样结束了自己悲剧性的一生,年仅四十二岁。

李煜的死,是中国文学史上的一大损失,但他的这首《虞美人·春花秋月何时了》却成为了永恒的经典。它以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,跨越了时空的界限,打动了无数读者的心灵。它让我们看到了一个亡国之君的无奈与悲哀,也让我们感受到了文学的力量可以超越生死,成为人类共情苦难的精神图腾。

《虞美人·春花秋月何时了》是李煜用生命谱写的一曲悲歌,它承载着他的亡国之痛、身世之悲和哲学之问。这首词不仅是中国文学宝库中的瑰宝,更是人类文化传承中不可或缺的一部分。它将永远闪耀着璀璨的光芒,激励着后人去感受生命的无常,去珍惜当下的美好。