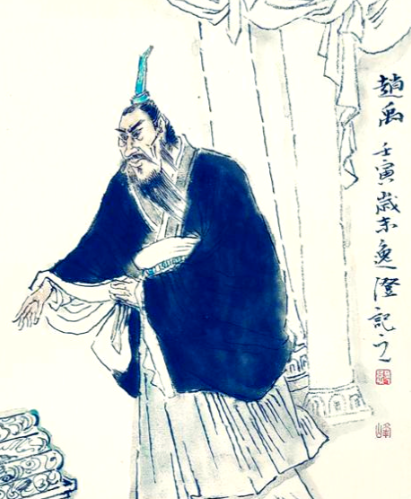

在三国东吴政权波澜壮阔的历史中,孙暠作为孙坚之弟孙静的长子,虽未成为舞台中央的主角,却以一场未遂的夺权行动,在东吴权力更迭的敏感时刻留下深刻印记。其生平轨迹折射出宗室成员在权力真空期的野心与局限,更成为孙峻、孙綝两大权臣乱政的历史伏笔。

一、宗室血脉与权力真空的碰撞

建安五年(200年),孙策在丹徒遇刺身亡的消息震动江东。时任定武中郎将的孙暠驻守乌程,手握兵权,面对年仅十九岁的孙权接掌大权的局面,他选择以军事行动试探权力边界。据《三国志·虞翻传》引《吴书》记载,孙暠“整帅吏士,欲取会稽”,试图通过控制会稽郡这一战略要地,为争夺继承权铺路。

这一行动并非孤立事件。孙策猝逝后,江东内部暗流涌动:庐江太守李术公开叛乱,地方豪强蠢蠢欲动。孙暠的举动,本质是宗室成员对权力真空的本能填补。但他的算盘很快被打破——时任富春县令的虞翻以“婴城固守”的姿态,联合会稽郡吏民形成防御联盟,并直言警告:“讨逆明府(孙策)不竟天年,今摄事统众,宜在孝廉(孙权)。”这番兼具道义与实力的宣言,迫使孙暠权衡利弊后撤军。

二、理智退却:权力游戏中的生存智慧

孙暠的撤退绝非懦弱之举,而是对现实局势的清醒判断。其一,会稽郡作为孙策经营多年的核心区域,民心向背明显偏向孙权;其二,虞翻代表的士族力量与孙策旧部形成联盟,军事对抗成本过高;其三,孙权已通过“涕泣横流”的悲情表演与“举贤任能”的政治举措,初步稳固统治基础。

《会稽典录》记载的细节更具启示意义:虞翻强调“翻已与一郡吏士,婴城固守,必欲出一旦之命,为孝廉除害”,既展现士族对孙权合法性的认可,也暗示孙暠若强行进攻,将面临“以一郡敌全国”的孤立局面。这种政治生态的压制,迫使孙暠选择“退”而非“进”,体现了乱世中地方豪强的生存智慧。

三、历史余波:宗室血脉的双重遗产

孙暠的军事试探虽未成功,却为其家族埋下危险种子。其三子中,孙恭之子孙峻、孙绰之子孙綝相继成为东吴后期权臣,以嗜杀专权著称:

孙峻:在孙权病逝后,借辅政之机诛杀诸葛恪,独揽军政大权,毒杀太子孙和,迫害朱公主等宗室,最终因“梦被诸葛恪击,惊发”而暴毙。

孙綝:继承孙峻权力后变本加厉,废黜孙亮、诛杀吕据等重臣,甚至囚禁全公主,最终被孙休与丁奉联手诛杀,死后被“削薄棺,斫棺埋葬”。

这对祖孙的权力轨迹形成残酷对照:孙暠在权力诱惑前止步,保全家族;而孙峻、孙綝则因肆意践踏制度底线,导致“举族蒙羞”。《三国志》作者陈寿评价:“孙静长子孙暠之孙孙峻、孙綝,先后专权乱国,自取诛夷”,一语道破宗室血脉对东吴政权的双重影响。

四、历史镜鉴:权力游戏的永恒法则

孙暠的故事为后世提供三重启示:

权力合法性的构建:孙权通过“悲情表演”与“政治联姻”快速获得士族支持,而孙暠的军事冒险因缺乏道义基础注定失败。

政治生态的平衡:虞翻代表的士族力量与孙策旧部的联盟,构成制约宗室膨胀的关键力量,这种平衡一旦被打破,必将引发动荡。

家族教育的警示:孙暠家族从“知难而退”到“肆意妄为”的蜕变,暴露出权力传承中道德教化的缺失,最终导致“兴亡以道,不在其宗”的悲剧。