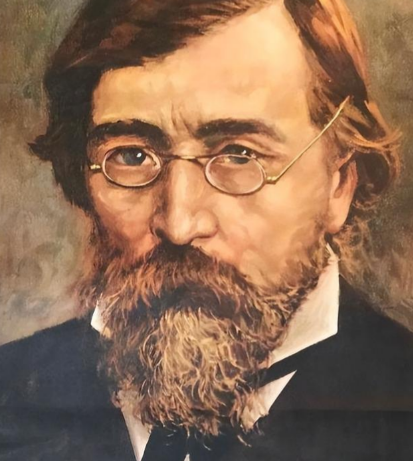

尼古拉·加夫里诺维奇·车尔尼雪夫斯基(1828年7月24日—1889年10月29日)是19世纪俄国革命民主主义运动的灵魂人物,他以哲学家、文学家、批评家的多重身份,在沙皇专制的黑暗统治下点燃了思想启蒙的火炬。从伏尔加河畔的神父家庭到西伯利亚的苦役矿场,从《现代人》杂志的编辑室到彼得保罗要塞的囚室,他的一生始终与俄国社会的变革紧密相连,其思想遗产至今仍闪耀着跨越时空的光芒。

一、思想启蒙:从神学院到革命熔炉

车尔尼雪夫斯基出生于萨拉托夫城一个神父家庭,自幼在教会学校接受严格的神学教育,却因广泛阅读别林斯基、赫尔岑的著作,逐渐转向世俗知识。1846年进入圣彼得堡大学文史系后,他如饥似渴地研读黑格尔辩证法与费尔巴哈唯物主义,最终彻底抛弃宗教信仰,成为坚定的无神论者。大学期间,他加入进步组织“彼得拉舍夫斯基小组”,与一群反对农奴制的青年知识分子探讨社会改革,这段经历为他日后投身革命奠定了思想基础。

1855年,车尔尼雪夫斯基以硕士学位论文《艺术与现实的审美关系》震动学术界。他直指黑格尔“美是理念的感性显现”的唯心主义窠臼,提出“美是生活”的革命性定义:“任何事物,凡是我们在那里面看得见依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的。”这一论断不仅颠覆了传统美学对艺术至高无上的崇拜,更将美学的根基从抽象理念拉回现实土壤,为现实主义文学创作提供了理论武器。

二、革命实践:笔杆子与镣铐的双重变奏

1856年,车尔尼雪夫斯基接任《现代人》杂志主编,将这份刊物打造成俄国革命思想的策源地。他撰写《俄国文学果戈理时期概观》,系统梳理俄国批判现实主义传统;发表《资本与劳动》,揭露资本主义剥削本质;更以《告领地农民书》直接号召农民起义,喊出“土地不能买卖,应当属于使用它的人”的激进口号。这些文字如利剑刺向沙皇统治的心脏,也让他成为专制政权眼中的头号敌人。

1862年6月,《现代人》因宣传革命被勒令停刊,7月车尔尼雪夫斯基在街头被捕。沙皇政府精心策划了一场荒诞的“假死刑”闹剧:先在梅特宁广场当众宣读死刑判决,又在行刑前最后一刻宣布改判流放。这场心理酷刑未能摧毁他的意志,反而在西伯利亚的苦役矿场中,他完成了长篇小说《怎么办?》。这部以“新人”拉赫美托夫为主角的作品,通过三角恋爱、梦境实验等先锋叙事,描绘了一个理想化的革命者形象——他放弃个人幸福,将全部精力投入解放事业,成为俄国青年争相效仿的精神图腾。

三、哲学突围:唯物主义的俄罗斯化改造

车尔尼雪夫斯基的哲学体系以费尔巴哈为起点,却展现出超越导师的独创性。他坚持“世界是统一的物质存在”的唯物主义基本立场,但拒绝将哲学局限于自然领域,而是尝试用唯物主义解释社会历史。在《哲学中的人本主义原理》中,他提出“人是一个统一的本性”,强调生理现象决定心理活动,器官功能决定精神特质,试图以生理学、医学等自然科学方法重构人文社科研究范式。

这种“自然科学化”的哲学路径虽因忽视社会关系的复杂性而存在局限,却为俄国马克思主义的诞生埋下伏笔。列宁曾盛赞车尔尼雪夫斯基是“唯一真正伟大的俄国著作家”,其著作中的辩证法萌芽——如对真理具体性、条件性的强调,对否定之否定规律的运用——为后来俄国马克思主义者提供了重要思想资源。普列汉诺夫更在《尼·加·车尔尼雪夫斯基》中专门论证:“车尔尼雪夫斯基的哲学是马克思主义在俄国传播的必要前史。”

四、美学革命:现实高于艺术的宣言

车尔尼雪夫斯基的美学思想堪称对传统艺术体制的宣战书。他通过《艺术与现实的审美关系》构建起一套完整的美学体系:现实美是“彻底的美”“完全令人满意的美”,而艺术美不过是现实美的“代替物”与“回忆的力量”。这种“现实至上论”看似贬低艺术价值,实则蕴含深刻的社会批判——在沙皇统治下,绝大多数民众被剥夺接触现实美的权利,艺术便成为他们了解世界、激发变革欲望的唯一窗口。

他的美学观直接塑造了俄国现实主义文学的走向。陀思妥耶夫斯基在《群魔》中借人物之口感叹:“我们失去了车尔尼雪夫斯基,便失去了道德指南针。”而高尔基则坦言,正是《怎么办?》中拉赫美托夫的形象,让他在喀山码头当苦力时依然坚信“生活应当更美好”。这种将艺术与革命实践紧密结合的理念,深刻影响了20世纪世界社会主义文艺的发展。

五、永恒回响:从西伯利亚到世界革命

1889年,历经27年囚禁与流放的车尔尼雪夫斯基获准返回故乡萨拉托夫。此时的他已疾病缠身,却仍在病榻上撰写《人类知识的特征》,试图构建一个统一的知识论体系。同年10月29日,这位“俄国革命的良心”溘然长逝,但他的思想早已跨越国界:在中国,其著作成为“老三届”青年批判封建礼教的精神武器;在越南,胡志明将《怎么办?》列为革命干部必读书目;甚至在21世纪的生态美学领域,学者仍从“美是生活”的定义中发掘出人与自然和谐共生的理论资源。

车尔尼雪夫斯基的一生,是知识分子将思想转化为行动的典范。他用哲学解剖时代病症,用文学点燃革命火种,用生命践行“如果生活跟时代的崇高责任联系在一起,你就会感到它永垂不朽”的誓言。在今天这个依然充满变革与挑战的世界,这位俄国思想家的遗产,依然是我们理解现实、改造世界的重要精神坐标。