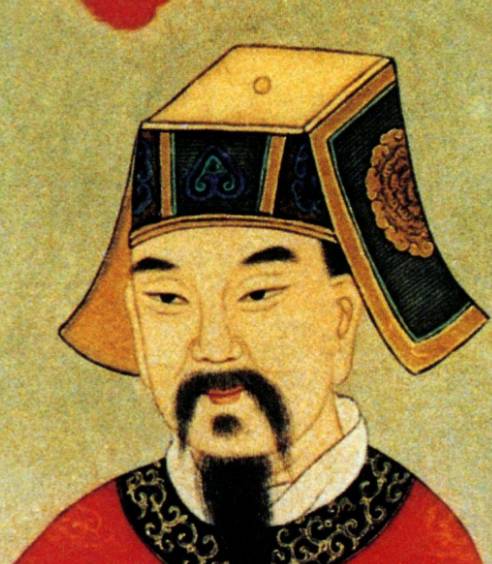

张商英(1043—1121年),字天觉,号无尽居士,蜀州新津(今四川省新津县)人,是北宋中后期政坛与文化领域的重要人物。他历经英宗、神宗、哲宗、徽宗四朝,官至尚书右仆射(宰相),以直言敢谏、力主改革著称,同时以护持佛法、推动三教融合的文化贡献闻名。其生平跌宕起伏,既展现了士大夫的政治理想,也折射出北宋中后期复杂的政治生态与思想潮流。

一、仕途起伏:从变法先锋到权相斗争的牺牲品

张商英出身于蜀地新津的耕读世家,自幼受兄长张唐英(北宋史学家)影响,警敏强记,日记万言。治平二年(1065年),他以进士及第入仕,初任通州主簿,后调任南川知县。在地方任职期间,他以智谋劝降渝州叛蛮,展现政治才能,被章惇推荐给王安石,参与熙宁新法的推行。他支持青苗法、免役法等改革措施,曾上书神宗:“三年无改于父之道,可谓孝矣。今先帝陵土未干,即议变更,得为孝乎?”以“孝道”维护新法,成为变法派的中坚力量。

然而,随着元祐更化(1086—1093年),司马光等旧党废除新法,张商英被贬为河东刑狱,辗转河北、江西、淮南等地。哲宗亲政后,绍圣绍述(1094—1098年)重启新法,他重返朝堂,任右正言、左司谏,弹劾旧党人物,主张“尽绍述之美”。但与蔡京的权力斗争使其仕途再陷低谷:崇宁元年(1102年),他因指责蔡京“身为辅相,志在逢君”被罢知亳州,列入元祐党籍;大观四年(1110年),蔡京失势后,他拜尚书右仆射,推行“绍述新政”,改革币制、恢复转般仓、行钞法以通商旅,并劝徽宗节俭,抑制奢华土木之工,获“商霖”之誉。然而,政和元年(1111年)因与方士郭天信往来被弹劾,再次罢相,终老地方。

二、政治理念:改革弊政与直言敢谏的士大夫精神

张商英的政治生涯贯穿北宋新旧党争,其立场以“改革弊政”为核心。他主张“法若有弊,不可不变,但不失其意足矣”,既坚持王安石变法的基本框架,又反对蔡京等权臣对变法的扭曲。例如,他批评蔡京以“绍述”为名钳制士大夫、禁锢言论,强调“神宗修建法变,务以灭大害,兴大利”,而蔡京当权期间“打着继承神宗以来实行的新法为幌子借以钳制皇上”,导致“积怨中外”。

其直言敢谏的风格尤为突出。任宰相期间,他力劝徽宗“节华侈,息土木,抑侥幸”,甚至使徽宗修葺升平楼时“必匿匠楼下”以避其锋芒。在地方任职时,他关注民生,疏浚河道、修缮学宫、治理涝灾,并上书加强枝江、江陵淘金业管理,体现“一话一言皆以百姓为本”的为官理念。这种“忧国而不惜官”的品格,使其在新旧两党中均树敌众多,却赢得后世“摧蔡京,论杨戬,转仓平货,宽民通商”的评价。

三、文化贡献:三教融合的推动者与佛教护法

张商英不仅是政治家,更是北宋中后期三教融合思潮的代表人物。他早年受儒家教育,后接触道教,中年皈依佛教,成为黄龙派兜率从悦禅师的法嗣。其思想转变颇具戏剧性:初任通川主簿时,他见佛寺藏经庄严,欲著《无佛论》;后偶读《维摩诘经》,感叹“胡人之语亦能尔耶”,遂潜心佛法,撰写《护法论》,批驳“三武一宗”毁佛事件及儒家排佛浪潮,主张“儒释道三教同源”,推动宋代三教融合。

在佛教护持方面,他推荐高僧、修缮庙宇、调解僧众纠纷,并多次前往五台山礼佛,撰写《续清凉传》弘扬文殊信仰。徽宗崇道抑佛时,他援引祖宗法度反对提拔宦官杨戬为节度使,维护佛教地位。其书法承袭北宋尚意书风,传世墨迹《女夫帖》《沐川寨记碑》等,展现狂草艺术的洒脱与力量。

四、历史评价:复杂性与多面性的交织

张商英的历史形象充满争议。支持者称其“能立同异”“政绩卓显”,如《宋史》赞其“摧蔡京,论杨戬,转仓平货,宽民通商”;批评者则指其“意广才疏”“反复无常”,如蔡京党羽以他早年撰《元祐嘉禾颂》颂扬司马光为由,攻击其立场不坚定。然而,若仅以党争视角评判,难免失之偏颇。他的一生,既有坚持变法、直言敢谏的政治勇气,也有护持佛法、推动文化融合的思想深度,更以“一门三进士”(其兄张唐英、侄子张庭坚均为进士)的家族传承,彰显蜀地文风鼎盛的历史底蕴。