剃发易服,是清朝统治者下令其统治下的全国各民族,主要是汉族、蒙古族及其它南方少数民族等,改剃满族发型,改著满族服饰的政策。

简介

顺治元年(1644年)清兵入关后,以多尔衮为首的满洲贵族为巩固满洲人对全国的统治,颁布“剃发令”,因引起汉族的不满和反抗,于是公开废除此令。顺治二年(1645年)清兵进军江南后,多尔衮下令再次颁发“剃发令”,规定:“全国官民,京城内外限十日,直隶及各省地方以布文到日亦限十日,全部剃发”。在发布剃发令的同时,还颁布了“易服令”,顺治二年(1645年)7月9日,清廷颁布“易服令”规定“官民既已剃发,衣冠皆宜遵本朝之制。”

汉族大部分生者都剃发结辫,改穿满族衣冠;坚持不愿改换衣冠者要么被杀,要么逃到海外,要么遁入空门,带发修行。虽然此举遭到汉族人民的强烈反对,以致发生了多次喋血惨案,但清统治者却始终如一地推行剃发易服制度。因为这对巩固清政权、维护其对汉人长达二百多年的统治起到了非常重要的作用。

剃发易服

背景

古代汉人十分重视发式与衣冠服饰。《孝经》有言:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”,汉人成年之后,除了必要修剪,不可随意剃发,男女都把头发绾成发髻盘在头顶。汉族传统的服饰形式有交领、右衽、盘扣、对襟、系带等特征,日本、朝鲜、越南、琉球的传统服饰也有部分这些特征。

中国东北兴起之满洲人的风俗与汉人迥异,满州人男性的传统发型是剃发留辫,将头发编成一条长辫垂下,满州人服饰以旗装马褂为主,特点有厂字交领、对襟、盘扣等特征,有学者指出满人的服饰是来源自诸葛亮所造的筒袖铠。

1644年(崇祯十七年)闯王李自成率领大顺兵入北京,明崇祯帝上吊自杀。满清在明朝将领吴三桂协助下入关,随即对占领地区推行剃发易服令,强迫汉人变换发型为满洲人发型并穿着满洲人服饰。因为发式在古代汉文化中占有重大意义,故引起不少汉人激烈反抗。

推行过程

入关之前

清兵入关之前,为了易于辨识顺逆,便强迫被征服或投效的汉人剃发易服,如1631年(明崇祯四年,后金天聪五年)皇太极在大凌河之役胜利时令“归降将士等薙。1623年(明天启三年,后金天命八年),即规定了官民帽顶制度;1632年(明崇祯五年,后金天聪六年),规定了服色制1636年(后金崇德元年),皇太极明令:“凡汉人官民男女,穿戴要全照满洲式样……有效他国衣冠、束发、裹足者,重治其罪。”满人在天聪、崇德年间攻打李氏朝鲜时,也曾要求朝鲜人剃发易服。较早投效满清的汉臣如李永芳、孔有德、祖大寿、洪承畴等也都剃发改装。

第一次推行

1644年(顺治元年)四月二十二日,清军在一片石打败李自成大顺军,进入山海关,即令城内军民薙发。即入关的第一天就下令剃头。

五月一日,摄政王多尔衮率兵过通州,知州投降,多尔衮“谕令薙发”。

五月初二,多尔衮进北京,要求“投诚官吏军民皆着薙发,衣冠悉遵本朝制度”,正式下达剃发和易衣冠的法令。此后数日又多次颁布命令,要求汉人薙发易服作为效忠的标志。

薙发令引起一些汉人极大的反抗,如京东三河民众就起事反对剃发,甚至因此改变对清军的态度转而反抗清朝:“入关之初,严禁杀掠,故中原人士无不悦服,及有剃头之举,民皆愤怒,或见我人泣而言曰,我以何罪独为此剃头乎?”多尔衮随即在五月二十四日下令暂缓薙发令。迫使满清统治者暂缓剃发易服的主要原因是当时天下未定,抵抗者众多,南明政权仍在,故而暂时妥协。明朝大臣史可法在回复多尔衮的书信中也说:“且罢剃发之令,示不忘本朝。”

第二次推行

强令官民剃发的举措引起汉人的普遍不满,激起了汉人各阶层人士的反对,导致了长期的政局不稳以至生灵涂炭。“及有剃头之举,民皆愤怒,或见我人泣而言曰,我以何罪独为此剃头乎?”为了保持发饰,许多人因此反抗满清,或者宁愿一死。不仅原先准备降清的人立即改弦易辙,连已经归附的州县百姓也纷纷揭竿而起,树帜反清,由此引起的反抗以至于大规模的武装斗争几乎遍及全国。满清对此进行了严厉的镇压。清兵在南方的镇压,多因剃发而起。清朝统治者当时亦指出:“乃剃头一事,又适为奸民借口,以至变故丛生。”

1645年(顺治二年)五月,清兵进军江南,占领弘光政权首都金陵,统治初步巩固,多尔衮于五月二十九日重颁薙发令。

六月初五日,多尔衮给江南前线总指挥多铎下达指令:“各处文武军民,尽令剃发,傥有不从,以军法从事”。要求在江南推行剃发令。

六月十五日,通告全国军民剃发。下令各地限公文到达的十日内完成剃发,违令者死。地方官员如果上奏反对,“杀无赦”。当时有“留头不留发,留发不留头”的口号流传,在福建还流传着“留发不留人,留棺不留屋”的说法。有记载称满族将领令剃发匠背着担子在街上巡视,看见蓄发髻的人就上去抓住强行剃发,稍有抵抗,就当场杀掉,把头悬挂在竿上示众,所以后来的剃发挑子后面都竖着一根竿子。

六月多尔衮颁布薙发令时,对于汉人之衣冠服饰,也要求更换,但未严令实施期限,“许从容更易”。然而没过多久,在七月初九日时,又下谕“官民既已剃发,衣冠皆宜遵本朝之制”,于是衣冠之禁也与剃发同样严厉,有学者指出因为不改衣冠而遭屠戮者也同样多。然而由于抵制剃发的斗争已经持续多年,加上强迫穿满服这一命令的难以推行,以致后来在服饰和发式上推行的清令更加不了了之,后期形成了以汉文化为主干、以满族代为接枝的混合型文化。甚至于辛亥革命年间在某些地区依然保留了明代式样的服饰。

在常熟,“清兵见未剃发者便杀……名曰‘捉剃头’”。常熟人民组织乡兵,推崇祯信阳州知州、弘光兵部郎中严栻为首领,保卫地方,抵抗清军,并尊奉活动在崇明岛的明义阳王,一直战斗到九月份才被清兵的屠戮镇压下去。

因为薙发令的颁布,南直隶常州府江阴县杀了县令,起兵反清。告示曰:“岂意薙发一令,大拂人心,是以乡城耆老,誓死不从。”江阴人民以“头可断、发绝不可剃”的口号对抗清朝“留头不留发、留发不留头”的口号,由典史陈明遇、阎应元领导军民抵抗,死守城池八十一日,杀死清兵数万人,阎应元最后留下辞世诗:“八十日带发效忠,表太祖十七朝人物。十万人同心杀贼,留大明三百里江山。”顺治二年八月二十日,江阴城破,清兵大屠杀三日。

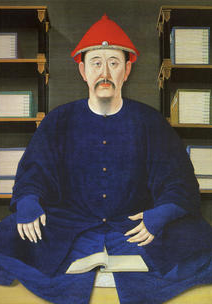

康熙读书图,从图中可见其留有明显的鬓发。

嘉定人民以“为我保此发肤”的口号,抵抗清兵二十余日。嘉定总兵吴志葵趁人民不满时占据县城抗清,导致原本效忠于大顺的李成栋下令屠城,为嘉定三屠“第一屠”之首

剃发令传到金坛,抗令者三四百人聚会,清镇江知府从别处运来拒不剃发者的首级威胁民人,声言“一人不剃发全家斩,一家不剃全村斩”。于是人民揭竿而起反抗,二十日后方被镇压。

吴江乡民因为不肯剃发,杀县令,遭屠杀。

1645年(顺治二年)七月,田仰指剃发为名在通州如皋海门起兵,活动在苏北和长江三角洲。

1645年(顺治二年)十月,原任陕西河西道孔闻謤(孔子后人)上书表示:孔子家族衣冠已经延续了三千年,希望能够保持不变,免受剃发易服。多尔衮回应:剃发严旨,违者无赦。孔闻謤疏求蓄发,已犯不赦之条,姑念圣裔免死。况孔子圣之时,似此违制,有玷伊祖时中之道。著革职永不叙用。

1648年(顺治五年)金声桓与李成栋以反对剃发为理由之一而反清重投南明。然而一度效忠清朝其且实行剃发令的李成栋在点兵时依然穿着“乌纱玉带”,当时亦有人穿着“儒冠”观赏李成栋点兵,而杨涟的长子“时虽剃发,犹汉人衣冠,乌纱大带,不改旧服”

1648年(顺治五年),黄州府广济县民胡俊甫因居住乡村,患病卧床,一度没有剃发,被发现后,胡俊甫被杀,其邻居被重责,当地知县也受牵连获罪。

1653年(顺治十年),京师逮捕了王玉、梁七子两个因为扮演旦角而没有剃发的人,清廷因此下诏:“剃头之令,不遵者斩,颁行已久,并无戏子准与留发之例。今二犯敢于违禁,好生可恶。着刑部作速刊刻告示,内外通行传饬,如有借前项戏子名色留发者限文到十日内即行剃发;若过限仍敢违禁,许诸人即为拿获,在内送刑部审明处斩,在外送该管地方官奏请正法。如见者不行举首,勿论官民从重治罪。

在城市,曾有儒生戴上方巾参加庙会,遭官吏拘捕和处。1654年(顺治十一年),针对“剃发易服”引起社会矛盾、各地汉人抗争此起彼伏的这种情况,时任大学士的陈名夏说:“留发复衣冠,天下即可太平”,后来陈名夏在南北党争中失势,此话便成为其被处以绞刑的罪名之一。

1673年(康熙十二年),有官员聘请一直穿着“宽博不时”的“宽衣博袖”(明朝服饰)以及终身没有剃发的学者李二曲去讲学,李二曲一道拒绝道:“仆非官僚绅士,又非武弁营丁,窄衣小袖,素所弗便。宽衣博袖,乃庶人常。

明末清初思想家王夫之亦终身没有剃发,他晚年居住衡州的当地知府崔鸣鷟以至湖南巡抚郑端亦没有责罚他,他于康熙三十一年(1692年)去世。

政策成果

经过多年的斗争,清政府作出了妥协和让步,从最初以暴力手法转为采取顺其自然和潜移默化的手段,主张比较开明的“移风易俗”政策。康熙三年,清政府本申令禁缠足之习,但由于引起汉族士大夫的不满而流产。康熙年间对于“剃发易服”虽然没有丝毫让步也没意图撤销命令,但并没有效法顺治年期普遍的血腥手段。以致民间发式衣着杂乱,亦出现了广大百姓的服饰依然为明制的情况。西方学者亦指出,清朝官员以外的一般汉人百姓都被允许穿着前朝服饰,到了晚清时期,绝大多数汉人都自愿地改穿了满化的服饰

原由

清朝推行“剃发易服”政策的原因有:

将剃发易服当作被征服者是否服从征服者的外在标志。

汉族的生产技术和文化水平都超过了满洲人,社会制度也较为完备,满族统治者产生一种恐惧心理,担心汉人会危害清朝统治。

满洲人为外来的民族,突然地统治了人口众多的庞大民族,一时有无法胜任之感。

确立满清的统治地位,确保满洲人不被汉人同化。

想令汉人不感觉满洲人是异族。

《研堂见闻杂记》一书的作者认为清代剃发易服之祸并非出自执政者残暴,而是山东进士孙之獬贪图富贵的私心所造成。据该书所说,清朝入主中原后,衣冠一仍汉制。孙之獬主动剃发易服,希望能获得统治者欢心。结果满人认为他是汉人,不让他站在满洲人列中,汉人认为他穿着满州装,也不让他站在汉人列中。孙之獬又羞又怒,故而上书建议全面实行剃发易服。

实施对象

剃发易服政策的实施对象,包括清政府统治下的各族人民,除下列可免剃发易服者外。此外,民间还有“十从十不从”的传说,然而此说并未见于正式命令或明文规定。

可免剃发易服者

不是所有民族都要变更发型服饰,清政府对其他满汉以外之民族用“因俗而治”的方式处理:蒙古厄鲁特不用;维吾尔族四品以上的伯克才要;藏族就只有藏军需要。朝鲜人最初也需剃发,在朝鲜国成为属国后,努尔哈赤为笼络朝鲜人下令其无需剃发。

“十从十不从”

民间流传“十从十不从”(亦称““十降十不降””)一说,“从”指服从满清统治,按照满清的规矩办;“不从”指依旧按照明朝汉人的规矩办。最常见的内容版本为:

男从女不从:男子剃头梳辫子,女子仍旧梳原来的发髻以及保留原有的服饰。

生从死不从:生前要穿满人衣装,死后则可服明朝衣冠。

阳从阴不从:既然“生从死不从”,阴司的事,像做佛事超度、描绘死者遗容等,都仍按汉族传统佛道教习俗办理,不从旗人习俗。

官从隶不从:官员须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服,但役隶依旧是明朝的红黑帽打扮。

老从少不从:孩子年少,不必禁忌,但一旦成年,则须按旗人的规矩办。

儒从而释道不从:即在家人降,出家人不降。在家人必须改穿旗人的服装,并剃发留辫。出家人不变,仍可穿明朝汉式服装。

娼从而优伶不从:娼妓穿着清廷要求穿着的衣服,演员扮演古人时则不受服饰限制。

仕宦从婚姻不从:官吏管理按清朝典制,婚姻礼仪保持汉人旧制。

国号从官号不从:国号由明改成清,但官号沿用明代的六部九卿,总督巡抚等。

役税从文字语言不从:差役税捐,悉从满制。但文字语言不改,仍用汉语。

汉满妇女的发式在清朝初期还保留着原有的样式,并随着相互之间的影响,令各自的发式都有了明显的变化,在“十从十不从”下,清代的汉族妇女依然可以穿着明代服装,更影响了满族妇女的审美观。

也有学者认为,并无这样的政策,只是由于女子不常出门、棺殓别人不易见到、儿童不会受到法律惩处等原因,所以这些地方能够保存部分汉族传统。

一般认为“十从十不从”是出于明降臣金之俊或洪承畴的建议而制定的政策,有学者指出虽未见有正式文书宣告,但在其后清代服饰审美文化现象形态中,成了有目共睹的事实。