伯拉纠,别名贝拉基、斐拉鸠斯、佩拉纠,精通拉丁文和古希腊文,是英国神学家,主张自由意志论以反对奥古斯丁的观点,生卒时间约360-430。

伯拉纠,384年赴罗马,410年移居耶路撒冷。

他贬低上帝恩典的重要性,宣称没有上帝的帮助,人们可以获得这就和善的生活。极力反对奥古斯丁派人类完全堕落之教义。提倡一种异端的自由意志教义,否认原罪;且谓上帝恩典非人所不配得的恩赐,亦非得救所必须。他常说:”如果我应该做,我就能做(If I ought,I can)。“他倡言人的意志是自由的,他所提出的言论与斯多亚学派类似,承认人类本性是恶的,但可以藉著受洗,因着信而得以称义,强调保罗因信称义的观念。

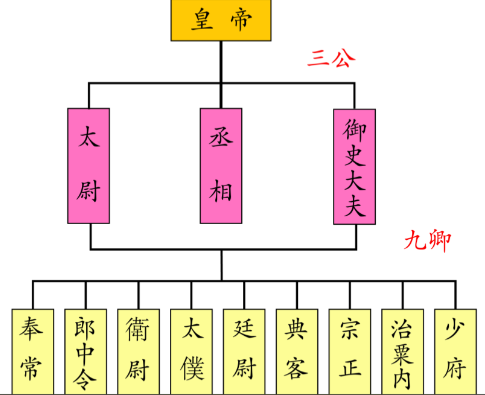

伯拉纠派

为第四世纪英国修道士伯拉纠所倡导。反对奥古斯丁预定与原罪的教义,并主张人得救不是靠神主权的恩典,乃凭自己的自由意志(人得救不是出于神,乃是出于自己)。这古老的异端如今已改头换面,又成为阿民念派。一四三一年在以弗所大会中被定为异端。

半伯拉纠主义

半奥古斯丁主义pk半伯拉纠主义

中世纪的一种神学系统,本质上与今日的阿民念主义相同。半伯拉纠主义所教训的是:(1)神救任何人,照样他也定意要救所有的人。(2)基督是为所有的人死。(3)人在未接受神的恩典之前,能在基督里有信心,并生出圣洁的愿望。(4)人凭自由意志接受神恩,此意志不能因罪消失。此说亦称为卡西安主义(Cassianism),因其创始者为卡西安(Cassian)。

此乃于主后四二七—五二九年间出现的教义,拒绝伯拉纠派与奥古斯丁主义之极端见解;在人得救的开端工作上,奥古斯丁主张是出于神的恩典,而伯拉纠派主张是出于人的自由意志。“半伯拉利”思想出现甚早,但“半伯拉纠主义”则是相当近代的名词,此词首先出现于信义宗协和信条中(1577),与耶稣会士穆林那(LuisMolina,1535—1600)的神学有关。此词并非一快乐的选择,因为所谓半伯拉纠派,就是叫甚么都可以,就是不叫半伯拉纠派。比较更正确一点,就是称他们为半奥古斯丁派,他们虽然是反对伯拉纠的教义,但也敬仰奥古斯丁,就是不愿意把他的神学当作最重要的。

教会会议于四一八年,又于四三一年定伯拉纠派为异端,但此项拒绝并非意味着完全接纳奥古斯丁的教义系统。奥古斯丁有关恩典的教训可以归纳如下:人类有份于亚当的罪,因此人都成为罪人,从此除了神的特恩以外(不能用功获得),无一人能解脱;神却由他不可测的智慧来拣选一些人得救,赐恩给他们,使他们满有把握地白白得救。蒙拣选的人数已定,既不能多,也不能少。虽然如此,迦太基的维他里斯(Vitalis),以及非洲哈诸米坦地方的修士团(427年),对此原则引起争论,说这些原则破坏了自由意志及人所有的道德责任。相反地,他们坚称人的意志可以完成信心的初步行动。为了回应此说,奥古斯丁著述了《恩典与自由意志》与《斥责与恩典》来反对半伯拉纠主义,并且强调意志为先在恩典所预备的必要性。

此问题在第五世纪演变为白热化,在法国南部高卢的一些修道士(为卡西安,希拉留等人所领导)参与了此项抗争。这些人反对奥古斯丁有关罪与恩教义的几点,即意志完全受捆绑,恩典之不可抗的优先性,以及硬性的预定论。他们同意奥古斯丁对于罪的严重性,但他们认为他的预定论教义是新颖的,因此与传统不符,也是危险的,因为这使人的一切努力皆归徒然。为了反抗奥古斯丁,卡西安教导说,虽然由于亚当的罪承继了病态,但人的自由意志并没有完全被毁坏。虽然恩典是得救不可缺少的,但不能在人的自由选择之先,因为人的意志虽然是软弱的,但意志能采取趋向神的带头作用。换言之,在得救上神的恩典与人的自由意志必须合作。卡西安为了反抗奥古斯丁严厉的预定论,他主张神拯救人的普遍旨意的教义,并主张预定就是神的预知。

奥古斯丁死后,争论愈趋白热化;普拉斯(Prosper Of Aquitaine)成为奥氏的主将为他辩护,答覆迦利克的一群修道士,其中包括文森(Vincent Of Lerine)。文森误解了奥古斯丁有关保守与预定的教义,说神所拣选的人就不能犯罪。虽然如此,他并未完全错误,他承认从奥古斯丁所得来的恩典教训的实际危险性,并且此教训脱离了大公教会的传统。普拉斯为他导师的缘故,曾赴罗马请愿,虽然教宗色勒斯丁一世赞扬奥古斯丁,但并未特别通过奥氏论恩典与预定的教训。因此,半伯拉纠派的信仰仍在法国南部照常进行,以佛斯他斯(Faustus Of Riez)为主要发言人。他定伯拉纠主义为异端,教导说靠属血气的能力不能得救。自由意志虽不能被灭绝,但是软弱的,若无恩典的帮助是不能获得救恩。然而佛斯他斯拒绝神恩独作说(monergism)的预定观,并教导说人的意志藉着留给它的自由,能够向神开始头一步。因此一个人的得救,是由神人合作才成功的。预定只不过是神预先知道人要如何自由决定。恩典对佛斯他斯来说,只不过是神给人自由意志的光照,并不像奥古斯丁所说的那样,是神恩典在人心中的重生能力。

半伯拉纠主义的辩论一直继续到第六世纪,当该撒留(Caesarius Of Arles)召开奥兰治教会大会(529年)。在此该撒留在主持反半伯拉纠主义上获得成功。虽然如此,总会并没有接受奥古斯丁全部的恩典教义,特别是没有接受奥氏所主张的神的恩典在蒙拣选者心中不可抗拒的工作。在主后五三一年,彭尼非斯二世批准了这次会议的行动,于是给予大公会议的特权。半伯拉纠主义作为历史上的运动,算是已跌落下来,但半伯拉纠主义的基要问题——人的自由意志在神救人的工作上,优于神的恩典——并未消失。

伯拉纠主义:属血气之人的信仰

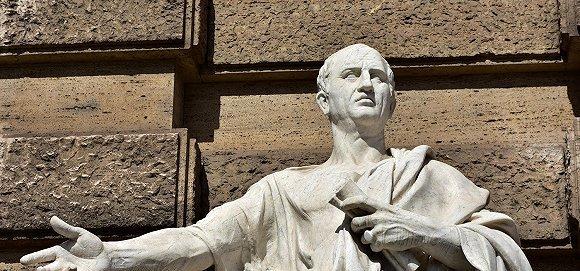

西塞罗

西塞罗这样评论他当时的文明,就是人们为他们所得物质的丰富感谢诸神,但从来不会为他们的德行感谢他们的神,因为这是他们自己的作为。普林斯顿神学院神学家华菲德(B. B. Warfield)认为伯拉纠主义是“对异教徒世界观的平反”,他用他特有的清晰得出结论说,“基本上只有两种关于拯救的教导:拯救出于神,还有就是拯救出于我们自己。前者是一般基督教的教义;后者是全世界异教的教义。”

但是华菲德强烈的批评是和自从伯拉纠(Pelagius)和他的门徒大力提倡这种异端以来教会的见证相一致的。公元四世纪拉丁教父耶柔米(St. Jerome)把它称之为“毕达哥拉斯和芝诺的异端”,是和根基建立在人类本身有能力自救这个基本信念之上的普遍的异教主义一样的。那么到底什么是伯拉纠主义,它是怎样兴起的?

首先,这种异端起源自人类的第一对夫妇,我们很快就要说明这一点。它实际上是在第五世纪,一位英国的僧侣去到罗马时被人定义,被贴上这个名称标签的。当时伯拉纠立刻就深深注意到罗马这个基督教中心道德是多么沦丧,于是他着手去改变平信徒和教职人员的道德。这场道德运动需要极大的精力,伯拉纠发现有很多支持,认可他这场运动的人。唯一看起来在拦住他的是那位极富影响力的北非主教奥古斯丁特别强调的教训。奥古斯丁教导说人类因为是生于原罪当中,是不能自救的。离开神的恩典,一个人是不可能去听从神的命令,甚至是不能去寻求神的。亚当代表全人类犯罪得罪神,这导致在他之后每一个人的全然败坏,所以连我们的意志都是受我们有罪的光景捆绑。人得拯救,只能归功于神按他喜悦无条件加在他选民身上的恩典。

与之形成强烈对比的是,伯拉纠是被对道德的关切所驱动,他的神学目的是为道德和社会改良提供最大的动力支持。奥古斯丁对人无能为力以及神恩典的强调,必然会令改良道德的追求瘫痪下来,因为人就会犯罪而不怕惩罚,宿命地得出结论,“我是被迫的,我是一个罪人。”所以伯拉纠拒绝原罪的说法,以此加以反击。按照伯拉纠的主张,亚当仅仅是一个坏榜样,不是我们有罪光景的源头–因为我们犯罪,所以我们是罪人–而不是反过来。当然相应地,耶稣基督这末后的亚当,就是一位好榜样。得救主要就是跟从基督,不跟从亚当;而不是从亚当族类的定罪和败坏中被迁移出来,被放在“基督里”,披戴他的义,被他的恩赐改变活过来。男男女女需要的是道德的方向,而非新生;所以伯拉纠用纯自然主义的角度看待得救,就是通过学习基督的榜样,人性进步,离开罪的表现,进入圣洁的表现。

伯拉纠在他所写的罗马书注释中认为,恩典就是神在旧约和新约里的启示,给我们在圣洁方面提供明确的教训,以及许多加以效法的极好榜样,以此光照我们,目的是促进我们的圣洁。所以人性不是在罪中形成的,意志根本不受有罪光景及其喜好的捆绑;选择决定了一个人是否服从神,因而是否得救。

公元411年,米兰的保利努列举了伯拉纠信息当中的六个异端要点:

(1)亚当受造是要死的,不管犯罪与否他都会死;

(2)亚当的罪只伤害到他自己,而没有伤害到全人类;

(3)新生婴孩和亚当堕落之前的光景是一样的;

(4)人类不因为亚当的死和罪而死,也不因为基督的复活而复活;

(5)律法和福音一样提供了进入天国的入口;

(6)甚至在基督来之前,已经有人是完全无罪的。另外,伯拉纠和他的跟从者还否认无条件的预定。

值得注意的是,在历史上伯拉纠主义比任何其他异端受到更多教会会议的谴责。在412年,伯拉纠的学生在迦太基会议上被逐出教会;迦太基和米利域大公会议谴责了伯拉纠所著的《论意志的自由》;教皇英诺森一世把伯拉纠和色勒斯丢都逐出了教会,教皇佐息末也是如此。东罗马帝国皇帝狄奥多西二世在公元430年也把伯拉纠主义者从东帝国驱赶出去,这种异端被431年召开的以弗所会议和529年召开的第二次奥兰治会议反复定罪。事实上,奥兰治会议甚至也谴责了半伯拉纠主义,半伯拉纠主义认为恩典是必要的,但是人的意志原本上是自由的,可以选择是否与神所赐下的恩典配合。奥兰治会议甚至谴责了那些认为人可以通过作一种祷告而得救的人,相反(用极多的圣经参考经文)确立了神一定要唤醒罪人,赐下信心的恩赐,然后人才能寻求神。

任何不承认原罪,意志的捆绑,连接受永生的恩赐也需要恩典,更不用说追求义了的思想,都被全教会视为异端。这里所描述的异端就是“伯拉纠主义”。

圣经中的伯拉纠主义

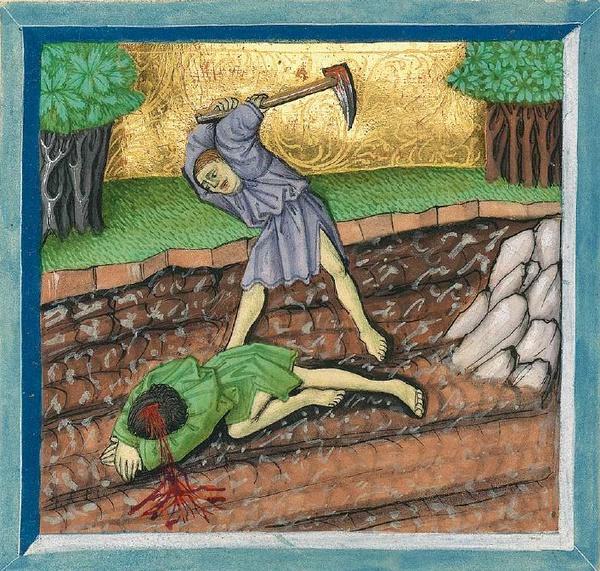

该隐与亚伯

该隐杀了亚伯,因为该隐想用他自己的祭物献给神。希伯来书的作者告诉我们,亚伯献祭是在盼望那最终的祭物,就是神的羔羊,他这样做是凭着信心,而不是靠行为(来11)。然而该隐追求靠他自己的行为称义。当神只是接受亚伯的祭物,该隐就变得生气。他对亚伯的仇恨部分可能是因为他自己对神的仇恨,恨神不接受他的义。这种规律已经在亚当夏娃为遮盖赤身露体而用无花果树叶子织的裙子上表现出来了。他们逃避神的审判,遮掩因罪而来的羞耻,这些就是自从堕落以来人性的特征。“没有义人,连一个也没有;没有明白的,没有寻求神的;都是偏离正路,一同变为无用;没有行善的,连一个也没有”(罗3:10-12)。神越靠近我们,我们越感觉到我们自己的不配,所以我们躲避他,试图用我们自己聪明的面具遮掩我们的羞耻。

巴别塔所表现出来的态度,很清楚是属于伯拉纠主义的:“来吧!我们要建造一座城和一座塔,塔顶通天,为要传扬我们的名。”实际上,他们肯定是想,这样统一的人类工程可以保证他们是无所不能的(创11:4,6)。但他们正在建塔通往天上的时候,神下来。“于是,耶和华使他们从那里分散在全地上;他们就停工不造那城了”(第8节)。这就是那规律:神提供祭物,审判那些献上自己的祭物以平息神怒气的人。神下来住在我们当中,不是我们爬上去到他那里;神寻找我们,不是我们寻找他。

以色列人常常发现自己是转回到了异教徒的思维方式之中。神已经提醒他们,“倚靠人血肉的膀臂,心中离弃耶和华的,那人有祸了!倚靠耶和华,以耶和华为可靠的,那人有福了!”耶利米回应说,“人心比万物都诡诈,坏到极处,谁能识透呢?......耶和华啊!求你医治我,我便痊愈;拯救我,我便得救,因你是我所赞美的”(耶17:5, 7, 9, 14)。约拿付出代价,明白神要拯救任何他要拯救的人。他一宣告,“救恩出于耶和华”,我们就看到:“耶和华吩咐鱼,鱼就把约拿吐在旱地上”(拿2:9,10)。巴比伦王尼布甲尼撒面临着类似的挑战,神把他的自信变成羞辱,他最终举目望天承认,“世上所有的居民,都算为虚无。在天上的万军和世上的居民中,他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手,或问他说:你作什么呢?”(但4:35)。信息很清楚:神凭他自己的选择和作为无条件拯救人,为的是他自己得称赞,得荣耀。

我们在新约法利赛人身上看到伯拉纠主义的表现。请记住,伯拉纠主义的根基就是它相信我们并没有继承亚当有罪的光景,我们生来在道德上是中立的,能够选择转向哪个方向。罪是从外面影响我们的,所以如果一个好人犯罪,那一定是因为某些外在影响的缘故。所以按照这种思维,避免坏人和邪恶影响是如此重要,因为这要败坏一个原本是好的人。这种伯拉纠主义思维贯穿了法利赛人的思想,当他们问耶稣,他为何不依从犹太人的礼仪,“耶稣就叫了众人来,对他们说:‘你们要听,也要明白。入口的不能污秽人,出口的乃能污秽人。’”这种神学导向对门徒来说是如此陌生,以致耶稣要再说一次:“因为从心里发出来的,有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟;这都是污秽人的”(太15:10,19,20)。后来,耶稣用这严厉的话斥责法利赛人:“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了!因为你们洗净杯盘的外面,里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人,先洗净杯盘的里面,好叫外面也干净了。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了!因为你们好象粉饰的坟墓,外面好看,里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此,在人前外面显出公义来,里面却装满了假善和不法的事”(太23:25-28)。

所以耶稣对他们说,他们一定要“重生”(约3:7)。法利赛人相信神赐给他们律法,这就是把恩典赐给他们了,他们只要跟从律法和古人的传统,他们就能蒙神眷顾。但是耶稣说他们是不信的人,需要重生,而不是需要得到指引的好人。“若不是差我来的父吸引人,就没有能到我这里来的”(约6:44),因为我们一定要重生,这“不是从血气生的,不是从情欲生的,也不是从人意生的,乃是从神生的”(约1:13)。“离了我,你们就不能作什么。不是你们拣选了我,是我拣选了你们,并且分派你们去结果子,叫你们的果子常存”(约15:5,16)。

保罗捍卫神的恩典,反对那试图把耶稣变成仅仅是另外一位摩西的让人相信犹太教的异端时,这段信息就是他信息的中心。保罗和其他使徒把注意力集中在基督这个人和他的工作上,否认在神面前自信有任何立足之地。相反,他们明白我们既没有能力,自由意志,力量,也没有义来修补我们自己,逃避神的忿怒。这一定要完全是神的工作,基督的工作,否则就根本没有拯救可言。肯定的是,那搅扰众使徒的让人相信犹太教的异端远不止是伯拉纠主义这个问题,但是其根本就是自义和自我拯救。就这样,记载在使徒行传15章的耶路撒冷会议,就是在新约时代实际谴责这种异端的第一次教会会议。

教会历史上的伯拉纠主义

教会历史的每一个黑暗时期都是因为依靠自我,以人为中心的福音渗透进入教会所致。什么时候神被看作是唯一创始成终作成拯救的神,什么时候教会就有健康和活力。人按什么程度看自己是拯救的作成者,教会就按什么程度相应失去它的能力,因为福音是“本是神的大能,要救一切相信的”(罗1:16)。

在常人称之为“黑暗中世纪”的整个时期之内,教会从来没有正式认可伯拉纠主义,但在普罗大众中间,它肯定是普遍,也许是最受人欢迎,传播最广泛的。这没有什么好大惊小怪的,因为自认我们本性为善,有可能得到改良,这是我们有罪光景的倾向。我们生来都是伯拉纠主义者。例如人在八世纪对此曾有过辩论,但是那些捍卫严格的奥古斯丁主义观点的人占不了上风。由于伯拉纠主义已经被教会会议定为异端,所以没有人敢作为“伯拉纠主义者”来捍卫这种观点,但是半伯拉纠主义是能够被人接受的,因为那谴责半伯拉纠主义的奥兰治会议的文件已经丢失了,直到十六世纪天特会议结束时才重新被发现。

在宗教改革前夕,人对自由意志和恩典又进行了新的辩论。改教家们是得益于奥古斯丁主义的复兴。在十四世纪,有两位牛津大学讲师,侯卡特(Robert Holcot)和坎特伯雷大主教布拉得瓦丁(Thomas Bradwardine),成为这场论战双方的代表。在宗教改革前两个世纪,布拉得瓦丁写了《反对新伯拉纠主义者的神之论据》,“但是侯卡特和一群后来的解释者发现布拉得瓦丁为‘神之论据’所作的辩护牺牲了人的尊严。”如果这句话听起来很熟悉,这不奇怪,因为真理和伴随而来的反对意见总是不变的。大主教自己的记述让我们稍微可以知道这场辩论所处的位置:

“我在进行哲学研究时,在神的智慧上是闲懒愚昧,被一种非正统的错误误导。有时我去听神学家讨论这个(关于恩典和自由意志的)问题,伯拉纠学派在我看来是最接近真理的。在哲学领域,除了一些模棱两可的论述以外,我很少听到人提及恩典。一天又一天我所听到的都是,我们是我们自己自由作为的主人,选择行善或者行恶,有德行或者犯罪,这是我们的选择,还有很多沿着这种思路的事情。”所以,“每次我听教会里人宣读使徒书信,听见保罗是怎样高举恩典,贬低自由意志,比如在罗马书第9章,‘据此看来,这不在乎那定意的,也不在乎那奔跑的,只在乎发怜悯的神’,还有很多相应讲到恩典的地方,这些让我很不高兴,我是毫不感恩。”但后来情形发生了改变:

“然而,即使在我转向神学领域之前,所提到的经文已经像一束恩典之光临到我身上,我被对真理的看见俘获,仿佛从远处看见神的恩典是怎样在时间内先于一切好行为,神作为救主,通过预定,在自然上居先。这就是我向那白白赐给我这种恩典的他表达我感激的理由。”

布拉得瓦丁以此开始他的论述,“现在伯拉纠主义者反对我们对预定和弃绝的全盘论述,试图把它们完全取消,或者至少向人表明,它们是取决于个人的功德。”

这是很重要的参考,因为很多人认为马丁路德在他所著的《意志的捆绑》,以及加尔文在他许多关于这个题目方面的论述,他们所强调的是很极端的;而事实上,他们是奥古斯丁主义复兴的主流。实际上,马丁路德的导师,施道比次(Johann von Staupitz)本人就是捍卫奥古斯丁正统的观点,反对伯拉纠主义的新思潮的,他著有他自己的论文,《论人永恒的预定》。“神立约拯救选民。不仅基督受差遣作信徒的罪的替代,他还确定这种救赎要加在信徒身上。罪人眼睛靠神恩典再次被打开的那一刻,这就作成了,这样他能凭信心认识真正的神。这时他的心被点燃,所以神对他来说成为令他喜悦的。这两样不是别的,只是恩典,是出于基督的功德。我们的行为不会,也不能把我们带到这种光景,因为人的本性不能明白善,不想要善,不能行善。这荒芜的人来说,神对他是极大的恐惧。”

但是对信徒来说,“基督徒因基督的义为义”,施道比次甚至说,基督的这种受苦,“尽管不是为所有人的,但对所有人都是足够的,而是为了多人,他的血倾倒而出。”这不像人今天认为的那样,是一句极端的声明,而是当时讨论赎罪果效最常用的说法:对每一个人都足够,只对选民有效。

当然,这些宗教改革的先行者还没有制定出基督的义算为人的义,因此人得以称义的清晰教导,但即使在宗教改革之前,罗马天主教的官方立场也是人的意志要相信,要过基督徒的生活,这也需要神的恩典。这对福音派基督徒来说还不够,但是连这确认也达不到,就是连至少更正教和罗马天主教在文字上同有的“大公”见证都沾不上边了。

主张

他在罗马时,感到罗马教会的道德堕落,认为应当激发人们的道德良知,以提高道德水平。从这愿望出发,主张自由意志论以反对奥古斯丁的预定论和恩惠不可抗拒的观点,认为任何值得赏罚的善恶均是由我们自己做的,而不是随我们降生而来的。他贬低上帝恩典的重要性,宣称没有上帝的帮助,人们可以获得拯救和善的生活。否认原罪说,肯定人生来是善的,亚当的罪恶不会传给后代,因此婴儿不必为免除原罪受洗礼。人是自由的,具有选择善或恶的权利,该权利不是上帝赐予的。道德行为的动机出自行为者,要使人对自身行为不应负责,那么就无理由阻止他沉迷罪恶之中,伦理学并不从属于宗教教义。这些观点均遭到奥古斯丁的亲自反击。

他最著名的追随者科勒秋斯(Coeletius)把他的观点总结为下列几点:

(1)亚当是必死的,无论他犯罪或不犯罪,终归要死;

(2)亚当的罪仅伤害他自己,并不伤害全体人类;

(3)律法可以和福音一起引人进入天国;

(4)在主未降世以前,世人也有无罪的人;

(5)新生婴儿与亚当未堕落以前情况相同;

(6)人类全体既不因亚当之死和罪而死,也不因基督之复活而复活。

著作

主要著作有《论自由意志》和《信仰简述》。