托马斯·伍德罗·威尔逊,美国第28任总统,生卒时间1856年12月28日-1924年2月3日,主要成就,带领美国参加第一次世界大战,并取得胜利。

人物简介

托马斯·伍德罗·威尔逊1856年12月28日出生于美国弗吉尼亚州,在佐治亚和南卡长大,博士、文学家、政治家、美国第28任总统。

威尔逊少年时代就醉心于政治,四度出任英国首相的威廉·尤尔特·格莱斯顿是他心目中崇拜的英雄。威尔逊16岁进入戴维森学院,29岁获博士学位,30岁开始在大学任教。1902年发表的《美国人民史》被认为是其学术上的最高成就。同年威尔逊出任普林斯顿大学校长。1909年当选为新泽西州长。1912年总统大选中,由于西奥多·罗斯福和威廉·塔夫脱的竞争分散了共和党选票,威尔逊以民主党人身份当选总统。1883年,伍德罗·威尔逊进入约翰·霍普金斯大学研究生院,并在3年后获得历史与政治科学的哲学博士学位。博士论文为《议会制政府:对美国政治的研究》(Congressional Government: A Study in American Politics)。毕业后,先后在Bryn Mawr学院(1885-1888)和卫斯理大学(1888-1890)任学术职。

威尔逊是唯一一名拥有哲学博士头衔的美国总统(法学博士衔除外),也是唯一一名任总统以前曾在新泽西州担任公职的美国总统。1919年,威尔逊被授予当年的诺贝尔和平奖。1962年历史学家对31位总统的投票排名,威尔逊高居前4位。

家族背景

威尔逊祖籍系苏格兰-威尔士人,其祖父一家于1807年自北爱尔兰蒂龙县的斯特拉班镇(Strabane)移民美国,在俄亥俄州的斯托本维尔出版《西部先锋报》,该报纸立场偏向征收关税和废奴主义。威尔逊家族的后代至今仍然居住在北爱尔兰当地附近,其祖父居住过的白漆房已成为旅游景点。

威尔逊的父亲生于俄亥俄州的斯托本维尔,母亲生于英格兰卡莱尔的一个苏格兰裔家庭。威尔逊的父母于1851年移居南方,并认同南部邦联。他的父亲是位牧师,而为奴隶制辩护并持有奴隶,并为他们建立一所主日学校。他们还在教堂中照顾伤兵。此外,他的父亲还曾于联盟军中短暂担任过随军牧师。

在长老会因奴隶制问题而于1861年发生分裂后,威尔逊的父亲与他人一同创建新的南方长老会,即美南长老会。他先担任美南长老会的首任常任秘书,于1865年-1898年间任指定秘书,并在1879年担任过一年的会议主席。

早年生活

1856年12月28日,伍德罗·威尔逊生于弗吉尼亚州斯汤顿的一个牧师家庭。父亲约瑟夫·拉格斯·威尔逊( Joseph Ruggles Wilson),母亲杰希·珍妮特·伍德罗(Jessie Janet Woodrow)。威尔逊在家中四个孩子中排行第三,他在佐治亚州的奥古斯塔度过他的大部分童年,在那里他的父亲曾任长老会第一教会的牧师。

威尔逊最早的记忆大约是他三岁时—就是听到亚伯拉罕·林肯当选总统,并且战争即将到来的消息。他还总是回忆起自己曾站在罗伯特·李的身旁并仰视他面庞的情景。

威尔逊的童年住所

威尔逊可能患有阅读障碍症,在家接受父亲的指导,大约过了十岁才开始学习阅读,但他靠自学速记来弥补阅读上的困难,决心和自律确保他学业的成功。他还在奥古斯塔的一个小型学校上过课。在重建时期的1870年-1874年间,因父亲在哥伦比亚神学院担任教授,威尔逊一直在南卡罗来纳州的哥伦比亚生活。

威尔逊于1873年在戴维森学院(Davidson College)上了一年学。之后作为新生转到普林斯顿就读,成为Phi Kappa Psi兄弟会的成员,并于1879年毕业。自第二年起,他开始博览政治哲学和历史书籍。威尔逊称他进入政界的灵感来自英国《议会速报》记者亨利·鲁西(Henry Lucy)。他在校内的“美国辉格-克里欧辩论会”( American Whig-Cliosophic Society,一本科生学生社团)中表现活跃,并另行组织一个自由辩论协会。

1879年,他进入弗吉尼亚大学法学院,但一年之后由于健康原因不得不退学。不过,尽管从未毕业,在弗大就学的时候,威尔逊曾热情地参与两个校内团体:弗吉尼亚合唱俱乐部(Virginia Glee Club),和杰斐逊文学与辩论社团(Jefferson Literary and Debating Society),并担任社团主席。退学后,威尔逊搬往北卡罗来纳州的威尔明顿居住,并继续从事他的研究。

政治研究

成为律师

1882年1月在亚特兰大开始律师生涯。后受弗吉尼亚大学同学埃德华·爱兰德·雷尼克(Edward Ireland Renick )的邀请,威尔逊于当年5月作为合伙人加入雷尼克新建立的一个律师事务所。他还参加弗吉尼亚州司法考试。1882年10月18日参加出庭考试,主考官乔治·希莱尔(George Hillyer)同意威尔逊的答辩。随后他开始写论文《美利坚合众国的国会政体》(简称《国会政体》,Congressional Government in the United States)。当时在亚特兰大共有144名律师,彼此竞争十分激烈。威尔逊甚至一度由于案子太少而无事可做,这令他十分气馁。

此外,威尔逊从一开始就是为了从事政治而进入律师业的。但他发现很难同时做到一方面研究政府,另一方面持续地关注法律以保持职业素质。1883年4月,威尔逊申请入读约翰·霍普金斯大学,同年7月,威尔逊离开律师界,开始其学术生涯,并在1886年获得历史与政治科学的哲学博士学位,博士论文为《国会政体:对美国政治的研究》(Congressional Government: A Study in American Politics)。1886年至1887年在康奈尔大学教书,1885年至1888年间亦在布林莫尔学院教授古希腊和罗马史,并拒绝密歇根大学和印第安纳大学的邀请。

政治学著作

威尔逊步入成年之时,正值美国内战结束。彼时,共和党控制的国会拥有绝对权威,政治腐败横行。威尔逊并未关注某一特定人物以寻求美国政策失败的根源,而是重点研究整个议会制的结构问题。受英国社会学家沃尔特·白芝霍特所著《英国宪法》( The English Constitution )一书的影响,威尔逊认为美国宪法原始、累赘且易于滋生腐败。虽然他在1919年以前从未到过英国,但威尔逊是英国议会的忠实崇拜者,推崇在美国实行议会民主制。

《行政的研究》

1887年1月,威尔逊在《政治学季刊》(Political Science Quarterly)上发表《行政的研究》(The Study of Administration)一文。在文章中,他提出两个主要方面内容。一个是公共行政学科构建的必要性。他相信研究公共行政的重要性不只来自于它是学术界的热门,更多是因为该学科自身的价值。他定义公共行政为:“它将力求使政府不走弯路,使政府专心处理公务、减少闲杂事务,加强和纯洁政府的组织机构,为政府的尽职尽责带来美誉。”他相信该学科研究,可以使政府的效率得以提升。之后威尔逊呼吁社会重点考察政府的绩效问题,而非仅限于诸如宪法等文件为政府所定义的原则,并认为“运作一部宪法正变得比制定一部还要难”(It is getting to be harder to run a constitution than to frame one)。

其次,威尔逊主要谈到的是行政与政治的关系。他通过分析英、法、普等政府发展史,指出美国有必要发展独立的行政思路——即政治与行政两分法(Politics-Administration Dichotomy)。威尔逊坚持认为,行政管理并非政治影响范畴;用于指导管理事业的基本法律同样明显地不应凌驾于管理机构之上。并且,他试图通过这种区分方式,使行政管理者关注并承担其行为所导致的行政责任。

《国会政体》

威尔逊开始写他最著名的政治学著作《国会政体》,起初他打算把研究重心放在议会制系统的论证。然而,受到克利夫兰的影响,《国会政体》最终被写成一篇针对美国制度的批评性论文,充满和英国议会之间的负面比较。威尔逊称,“我是指出事实与诊断,但不是开处方。”

威尔逊相信美国复杂的政治制衡系统是美国式政治的问题之源。他认为分散的权力导致选民无法看清到底谁应该为错误负责。《国会政体》中最长的一部分是有关美国众议院的,威尔逊于此处集中笔墨攻击其委员会制度。

此外,威尔逊认为委员会体制本质上是非民主的,因为根据年资而定的委员会主席并不对委员会以外的人负责,即便他们是在决定国策。此外,他还认为这一体制易于滋生腐败。

当威尔逊完成《国会政体》时,克利夫兰已成为美国总统,而威尔逊对美国政府的信心也有所恢复。而在1896年大选时,当威廉·詹宁斯·布莱恩击败克利夫兰得到民主党候选人提名后,威尔逊决定改投国家民主党的约翰·麦考利·帕尔默(John M. Palmer)——该党支持金本位制、低关税和有限政府。

在经历威廉·麦金莱和西奥多·罗斯福的几届充满活力的政府后,威尔逊决心不再呆在家中沉思议会政府。在1908年他的最后一篇学术著作,《合众国的宪法政体》(Constitutional Government of the United States)中,他写道总统任期的“规模和影响将像取决于总统一职的担当者。”(Will be as big as and as influential as the man who occupies it.)同时,他写道,“八个字概括我们当前政党的沉沦:无首,无章;无章,无党。”(No leaders,no principles;no principles,no parties),以希望党派应该按意识形态而非地理区分来组织。

学术经历

1886年,威尔逊完成他在约翰·霍普金斯大学的博士论文,题为《国会制政府:对美国政治的研究》(Congressional Government: A Study in American Politics)。这篇论文为他在学术界获得声誉。并得到在布林茅尔学院(Bryn Mawr College)和卫斯理大学的教职。在卫斯理他还曾任足球队教练,并建立辩论队——这支辩论队现已被命名为T·伍德罗·威尔逊辩论队。1890年,他进入普林斯顿大学,任法学和政治经济学教授。那时他还曾短暂任教于短命的伊芙琳女子分校。此外,他也在纽约大学法学院与查尔斯·埃文斯·休斯一起成为首批宪法课讲师。

1896年,普林斯顿大学一百五十周年校庆时,威尔逊发表一篇题为《为国服务的普林斯顿》(Princeton in the Nation's Service)的演讲。这个题目后来被扩展为“为国家服务,为所有的国家服务”(Princeton in the Nation's Service and in the Service of All Nations),成为暗示普林斯顿大学的常用格言。在这篇著名演讲中,威尔逊概述他对于民主国家大学的憧憬,呼吁高等教育机构把课程从历史中分离,并利用每一堂这样的课来为学生阐明他们的责任。

威尔逊明显认识到高质量高等教育的重要性。19世纪末曾有人援引他的话说:“在肯塔基有一所小型学院,在过去的60年中从她那里毕业后取得名望的学生比普林斯顿150年中的还要多。”他所说的小型学院是肯塔基州的中央学院(Centre College),一所私立文科学校。不过,这不是威尔逊最后一次在普林斯顿惹来非议。

1902年,校董事会晋升威尔逊为校长,以代替被认为管理不力的佛朗西斯·兰迪·巴顿(Francis Landey Patton )。尽管当时学校的捐赠只有四百万美元,但威尔逊试图为一个教师教学系统拨两百万美元,为科学学院拨一百万,以及为新建筑和提升工资拨三百万。作为一个长期目标,他还想为研究生院争取三百万美元;为法学院、电子工程学院及一所自然历史博物馆筹措二百五十万美元。不过,因为本人并非强有力的资金筹措者,这些目标威尔逊几乎都没有实现。但是,他确实把教职工队伍从112人扩充到174人,每一个都是由他亲自考核认定的优秀教师。他所开发的课程方针后被证明为高等教育领域中非常重要的发展性创新。

罗伯特森会堂(“Robertson Hall”)是威尔逊公共和国际关系学院的所在地。

为了强化专业技术的角色,威尔逊创立学术科系体制以及一个核心需求系统。学生先是以六人为一组与导师会面完成基本需求课程,再进行两年的本专业集中学习。威尔逊试图提升入学标准,并以严肃的学习取代蒙混过关。如他对他的校友所讲的,他期望“把那些傻呆呆做功课的男孩儿们变成思考的男人”。

1906至1910年间,为消除精英层社交俱乐部的影响,威尔逊尝试通过废除面向上层阶级的“吃喝俱乐部”( eating club)并把这些学生重新带回校舍——俗称“四边形”。他的“四边形计划”遭到普林斯顿校友的激烈抵抗,其中就包括校董事会中最有影响的理事摩西·泰勒·佩恩(Moses Taylor Pyne)。但是威尔逊拒绝一切涉及停止废除此类俱乐部的妥协方案,声称这样的妥协是在“与邪恶打交道”。1907年10月,由于校友们的激烈反抗和威尔逊对妥协的坚定反对,董事会收回它起初对“四边形计划”给予的支持,并指示威尔逊停止实施。

一个更加严重的对立发生在威尔逊和研究生院院长安德鲁·弗莱明·韦斯特(Andrew Fleming West)及其支持者、也是校董事之一的前总统克里夫兰之间。威尔逊想把新提议的研究生楼建在本科生校舍所在区域;而韦斯特希望二者分离。董事会于1908年回绝威尔逊的提案,并于此年采纳韦斯特的计划。当时,国内媒体将这次发生在普林斯顿校内的对立报道为精英(韦斯特)与民主(威尔逊)之战。

同样是在这段时间,威尔逊和一位名叫玛丽·佩克(Mary Peck)的社交名媛发生婚外情。他因此考虑辞职,并最终接受邀请进入新泽西政界。

步入政界

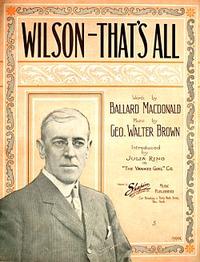

“威尔逊——就是他了!”,1912年美国总统大选威尔逊竞选团队宣传唱片封面

1910年威尔逊作为民主党候选人参选新泽西州州长,对手是共和党候选人、负责银行与保险业的州吏维维安·M·刘易斯(Vivian M. Lewis)。威尔逊在竞选中强调他与政治机器的分离,并誓言一旦当选他不会蒙恩于那些党内大佬。尽管塔夫脱曾在1908年总统大选时以80000票的差距赢得新泽西州,威尔逊还是以49000之票差轻松击败刘易斯。

尽管1910年大选时民主党还取得对州众院的控制,但共和党人仍然以微弱优势据有州参院。上台之后,威尔逊无视党内机构的要求,启动他的改革性日程。他在六个月的时间内建立候选人选拔会,这几乎将党派头目们从总统选举过程中排除出去。他还重整了公共设施委员会,并引进工伤补偿机制。

1912年大选

1912年6月25日,民主党全国大会在巴尔的摩召开以决定总统候选人。威尔逊作为竞争者之一与会。一开始,来自密苏里州、时任众院议长的钱伯·克拉克(Champ Clark)保持领先,而被视作温和改革者的威尔逊在几乎每一轮投票中都落后于他屈居第二。不过,由于必须达到三分之二多数才能获得提名,克拉克也不能决定性地胜出。威尔逊一度决定放弃,并几乎就要发表承认失败的演讲以让那些打算投他票的代表另投别人。但随后发生戏剧性的变化:位于纽约市的强大却又腐败的坦慕尼协会决定支持克拉克。这导致三届民主党总统候选人、党内自由派领袖的威廉·詹宁斯·布莱恩转而反对克拉克,称他是“华尔街的代表”,并改为支持威尔逊。他的改变引来许多代表的效仿,威尔逊与克拉克的力量对比开始逆转。威尔逊最终在第46轮投票中胜出。印第安纳州州长托马斯·R·马歇尔鼓动他的州代表投票支持威尔逊,并被提名为威尔逊的竞选伙伴。

此后,由于共和党候选人塔夫脱和进步党候选人、前共和党总统西奥多·罗斯福的竞争严重分散本应投给共和党唯一候选人的选票,威尔逊毫无困难地赢得竞选胜利。他在40个州获胜,得到总共531张选举人票中的435张。

总统任期(第一任期)

通过反托拉斯改革、关税调整和重整银行及货币系统,威尔逊实现了他竞选时关于新自由(New Freedom)的誓言,也初尝任内的成功。1913年3月15日他举办美国现代史上首次总统新闻发布会,并在会上允许记者向他提问。 1914年8月6日,第一夫人艾伦因患肾炎不幸病逝。翌年,威尔逊结识伊蒂丝·高尔特(Edith Galt)。两人于当年12月18日结婚。

生于弗吉尼亚而成长于乔治亚的威尔逊是自1860年亚伯拉罕·林肯当选以来第一位选举产生的南方民主党总统,也是自安德鲁·约翰逊于1868年离任之后第一个入主白宫的南方民主党总统。他是自1799年约翰·亚当斯之后第一位亲自在国会发表国情咨文的总统。他还是1892年克里夫兰二度当选总统之后第一位民主党总统。而下一位民主党总统则是1932年当选的富兰克林·罗斯福。

1916年大选

1916年获得民主党重新提名后,威尔逊在竞选中打出“他让我们远离战争”(he kept us out of the war)的口号,提示选民他任期内即维持坚定的国策、又避免与德国或墨西哥的公开冲突的业绩。但他却从未发誓即使受到挑衅也决不参战。1916年9月2日,当他发表接受党内提名的演讲时,威尔逊针对性地警告德国他不会容忍给美国人造成生命损失的潜艇战。

最终,威尔逊勉强战胜共和党候选人查尔斯·埃文斯·休斯赢得1916年大选。休斯是1907年至1910年间的纽约州州长,其政绩凸显进步主义特征,惊人地类似于威尔逊在新泽西留下的从政纪录。后来,西奥多·罗斯福评价两人道:“他们之间唯一的差别就是刮不刮脸”(休斯是一个大胡子)。但是,休斯由于不得不在保守的塔夫脱支持者和进步主义的罗斯福派别间建立联合,他的竞选始终缺乏一个确定的形式。威尔逊则更为关注自身的竞选,忽视休斯的存在并把攻击留给罗斯福。当被问到为什么不直接攻击休斯,他对一位朋友说:“千万不要杀一个正自杀的人。”(Never murder a man who is committing suicide.)

选战的最后结果出奇地接近,甚至在选后数天内都无定论。由于担心输掉选举而在欧战尚不确定的情况下成为跛脚鸭,威尔逊提出一个假想方案:倘休斯取胜,他将先任命休斯为国务卿,然后和副总统一起辞职以使其接任总统。两党选情在数个州都十分接近。在加州大约一百万选票中威尔逊赢了3773票,而在新罕布什尔只赢了区区54票。休斯在明尼苏达的358000张选票中赢了393张。最后威尔逊得到277张选举人票,而休斯得到254张。威尔逊能赢得大选很大程度上是因为在1912年大选时投给西奥多·罗斯福和工会领袖戴布兹(Eugene V. Debs)的票这次大多流向了他。

第二任期

在1917年之前,美国一直恪守1914年的中立宣言。在这段期间,威尔逊为确保一个更宽泛的外交政策,警告美国公民不要在交战阵营中选择他们的所属方。在他1914年的国会演讲中,威尔逊说道:“这样一个发生在我们当中的分裂对于我们的和平思维将是致命的,而且还会妨碍我们作为一个强大的和平国家正当地行使自己的责任,作为一个人时刻准备着在一场公正的调停中发挥作用,并以朋友而不是党徒的身份谈论关于和平与和解的建议。”

尽管载有大量美国公民的英国客轮卢西塔尼亚号被德国潜艇击沉的事件给威尔逊增加参战压力,中立原则还是得到维持。但后来由于德国发起无限制潜艇战,威胁到美国的商业海运,这种中立性开始倾斜。在德国于1917年早些时候发动无限制潜艇战(尽管也发表若干声明来限制这种战术),并秘邀墨西哥与德国结盟反美之后,威尔逊为“使世界安全以确保民主”,将美国带入了第一次世界大战。不过,他没有和英法签署一个正式的同盟,而只是作为合作(associated)力量加入。他通过征兵大幅扩军,并将高度自由的指挥权,包括战术战略以至外交行动,授予了约翰·潘兴将军。

到这个时候,威尔逊认定这场战争已变成一个对人类的真正威胁。1917年4月2日,他在宣战演讲中说道,美国如不参战,整个西方文明都将被摧毁。威尔逊在讲话中宣告将进行一场“结束一切战争的战争”,说明他希望建立一个和平的基础以防将来战祸再临而招致不必要的死亡与摧毁。这也为他未来将发表的十四点原则——一个关于解决领土争端、确保自由贸易和建立维和组织的一揽子建议——铺垫一个基础。

为打击国内的反战势力,威尔逊相继于1917年和1918年推动国会通过反间谍法(Espionage Act)和反煽动法(Sedition Act),以压制反英、亲德和反战声音。他欢迎诸如沃尔特·李普曼这样支持战争的社会主义者,却无法容忍那些企图阻碍战争甚至刺杀政府官员的反战者。他还坚持将出生在外国的激进分子赶出美国。援引反间谍法相关条例,美国邮政系统拒绝投递任何被视作可能是批评美国战争行为的书面材料。约60多家报纸因此被剥夺二级邮递权。

威尔逊的战时政策高度地向劳工倾斜。他与龚帕斯和美国劳工联合会密切合作,同时镇压任何企图阻碍战争工作的反战团体。在威尔逊的任期内,美国劳工联盟、铁路工人协会和其他“温和”工会的会员和这些行业工人的工资都得到显著增长。由于没有实施配给制,消费品价格飞涨。而因为收入税的增加,白领阶层备受打击。不过,鼓励购买战争债券的工作还是大获成功。这些债券使得战争开销转化为20年代的繁荣。

威尔逊建立了西方国家中第一个政治宣传机构,即美国公共情报委员会(Committee on Public Information ),由乔治·克里尔(George Creel,故俗称“鱼篓”委员会)领导。委员会在全国范围内鼓动爱国性反德情绪,并实施各种信息审查。除了公共宣传外,政府还将战争工作引入多个其它领域。伯纳德·巴鲁克(Bernard Baruch)领导的战争工业委员会为美国的工厂制定战时目标和政策;赫伯特·胡佛被任命为食品管理局局长,该局鼓励美国民众参与到“无肉星期一”和“无麦星期三”活动中,以为海外部队节省食物;亨利·加菲尔德( Henry Garfield)领导的联邦燃料管理局引入夏时制,并对煤炭和石油实施配给供应来确保军事需求。许多这样的委员会和管理机构的领导者都是由威尔逊征召的商界人士。他们只拿一美元的日薪,以提高政府在战争期间的功效。

国会还于1917年授权前总统西奥多·罗斯福组织四个志愿者师团到法国参战,但威尔逊拒绝给他的政敌这样一个机会。

一战余波

一战结束后,威尔逊政府开始参与谈判。他的目标是明确的,即帮助受压迫国家获得主权和确保一个公正的和平。1918年1月8日,威尔逊发表十四点和平原则,首次论述了关于成立国际联盟的想法。这个联盟的指定目标应该是保证各大小国家的领土完整以及他们的政治独立。

威尔逊打算凭十四点原则结束这场战争和实现一个所有国家共享的、公正的和平。为了开巴黎和会,他在巴黎待了6个月,这也使得他成为首位在任内出访欧洲的美国总统。和会期间,他不倦地推销他的计划,最终实现在凡尔赛条约中加入关于创建国际联盟的章节。

尽管由于他为创建国联所作的努力使威尔逊获得1919年诺贝尔和平奖,但他没能在入盟一事上赢得参议院的支持。美国此后从未加入国联。1918年中期选举后,以亨利·加博·洛吉(Henry Cabot Lodge)为首的共和党控制参议院。但威尔逊拒绝共和党的代表出席巴黎和会,对洛吉提议的修改也一并否决。双方最为主要的分歧点在于国联是否将削弱国会的宣战权。在这段期间,威尔逊越来越不相信媒体。他停止召开新闻发布会,而更倾向于自己的宣传机构,即公共情报委员会。

历史学家普遍认为威尔逊未能使美国加入国联是他任内所犯的最大错误,甚至可能是美国历史上所有总统任期内的最大失败之一。凡尔赛条约中的种种苛刻条款招致德国民众对条约的极大怨恨,最终导致希特勒的上台和第二次世界大战。

在欧洲期间,威尔逊还前往罗马拜会教皇本笃十五世。这次访问使他成为美国历史上第一个在任内会见教皇的总统。

战后时期

威尔逊对战后复员的问题未给予足够重视,导致复员过程进行得异常混乱。四百万士兵在身无分文、没有任何安顿计划和救济的情况下就被送回美国。农田价格的战时泡沫破灭导致许多农民破产或身陷因新购土地所欠下的债务中。1919年,钢铁业和肉类加工业工人举行大罢工。种族骚乱在芝加哥、奥马哈和其他城市蔓延。

在纽约和其他地方发生一系列由激进无政府主义分子实施的爆炸活动后,威尔逊命令总检察长亚历山大·米切尔·帕尔默(A. Mitchell Palmer)抑止暴力活动。司法部随后展开被称作“帕尔默搜捕”(Palmer Raid)的大规模行动,旨在收集与暴力激进团伙有关的证据,以及关押或驱逐国内外煽动分子。司法部以妨碍征兵为由审判工会领袖戴布兹,并把他送到亚特兰大的监狱服刑。戴布兹后来被哈定总统释放并赦免。

在任内的最后三年,威尔逊与包括豪斯中校在内的许多亲密政治伙伴或盟友分道扬镳。历史学家推断可能是一系列的中风影响他的人格。威尔逊想再次连任,但他的民主党政府已然分崩离析:德裔选民因战争期间所受的待遇而愤慨,爱尔兰裔民主党选民则因他未支持爱尔兰的独立而不满。